韓国の尹錫悦大統領が15日、「非常戒厳」宣言を巡り内乱容疑で拘束された。現職大統領の拘束は韓国史上初めて。ソウルからの情報によると、拘束された大統領は聴取に対してこれまで口を閉じているという。正直にいうと、欧州に住んでいると、ソウルから報じられる「弾劾」という言葉が耳に異様に響くのだ。大統領を追求する野党とそれを支持する国民から飛び出す「弾劾」という、通常は使わない重々しい言葉だけが凍てついた路上を独り歩きしてる、といった感じだ。唐突で申し訳ないが、「韓国人は相手の落ち度を許すということはないのだろうか」と考えた。相手の間違いをこれでもか、これでもかと糾弾する、といったニュアンスが「弾劾」という言葉から感じるのだ。重い、とにかく重いのだ。

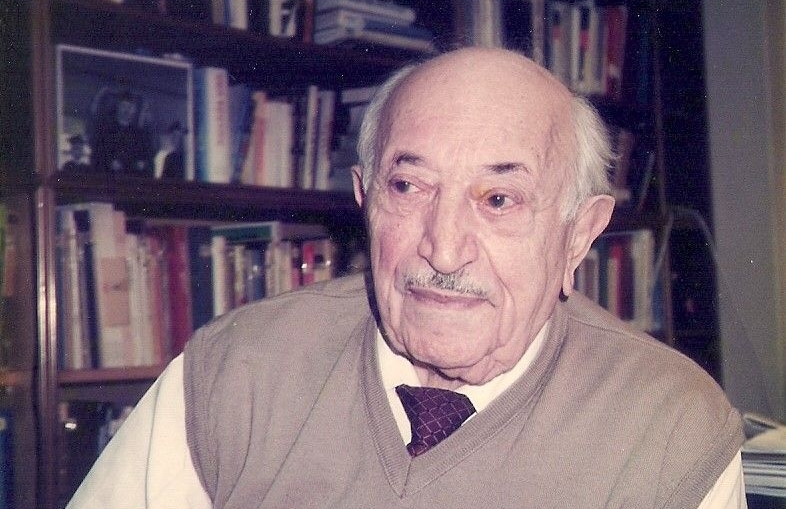

筆者のインタビューに答えるシモン・ヴィーゼンタール、1995年3月、ウィ―ンのヴィーゼンタール事務所で撮影

その時、オーストリア国営放送のウエヴサイトで「許しの限界(Die Grenzen der Vergebung)」という見出しの記事が目に入った。ナチス親衛隊(SS)の兵士で、数百人のユダヤ人を殺害した人物が死の床でユダヤ人に許しを求めたとしたら、ユダヤ人はどう応じるべきか。この倫理的テーマを、ナチス戦犯追跡者(通称ナチハンター)として知られるシモン・ヴィーゼンタール(1908年~2005年)が55年前に出版した著書『ひまわり(DieSonnenblume)』で問いかけているというのだ。

「ひまわり」は1969年にフランス語で初めて出版され、翌年ドイツ語で刊行された書簡で、2つの部分で構成されている。シモン・ヴィーゼンタールの体験をもとにしたフィクションとドキュメントの中間に位置する自伝的物語だ。1940年代初頭、彼はウクライナのリヴィウ(当時はレムベルク)でナチスによる強制労働を強いられていた。ある日、看護師に呼ばれ、死の床にいる兵士のもとに案内された。その兵士「カール」は21歳のSS隊員で、ユダヤ人を一つの建物に追い込み、ガソリンを用いて火を放ち、殺害したと告白した。その罪悪感に苛まれた彼は、ヴィーゼンタールの分身である語り手に許しを請う。しかし、語り手は無言でその場を立ち去る。