調査の結果、子どもたちの計算能力は学習環境に大きく依存していることが判明しました。

市場で働く子どもたちは、実際の市場取引を模したシナリオにおいて90%以上の正答率を示し、実生活で求められる複数の計算操作を迅速かつ正確にこなしていることが確認されました。

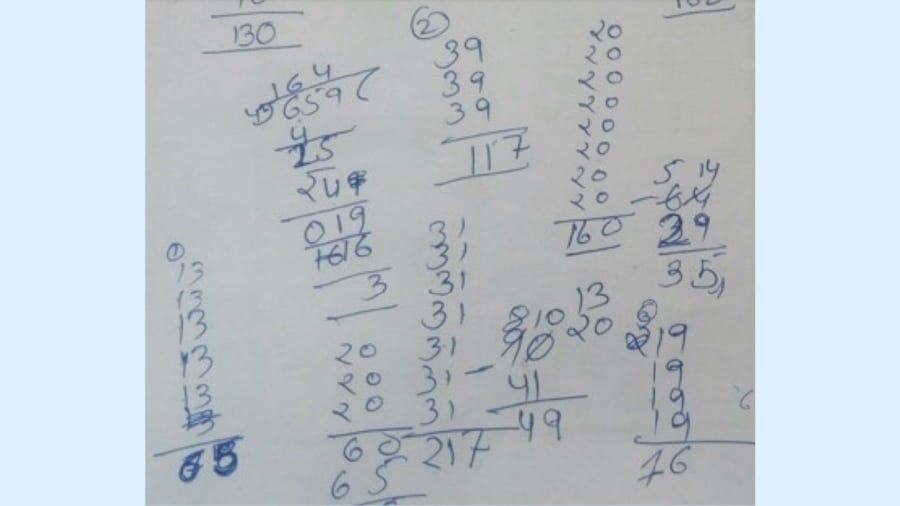

彼らはペンや紙に頼らず、頭の中で複雑な掛け算や割り算を分解し、丸め計算といった直感的な戦略を駆使して問題に対処しており、その柔軟性と効率性が際立っています。

しかし、同じ子どもたちが学校で出題される抽象的な数学問題に挑戦すると、正答率は大幅に低下し、例えば3桁の数を1桁で割る問題では正答率が32%程度に留まる結果となりました。

これまでの研究では、市場で働く子どもたちの算数能力が学校で学ぶ子どもたちより優れているとする報告もありましたが、本研究では働く子どもたちは学校形式の問題がかなり苦手であることが明らかになりました。

一方、学校に通う子どもたちは、教科書に基づいた抽象的な問題では筆記具を用いながら丁寧に計算し高い正確性を発揮するものの、実際の市場取引のように複数の商品や異なる単位、価格が絡む具体的なシナリオでは、その柔軟な応用力を欠き、正答率がわずか1%程度にまで落ち込むことが確認されました。

このように、両グループはそれぞれ慣れ親しんだ環境では優れた計算能力を発揮するものの、学習コンテキストが異なる場面ではそのスキルがうまく転用されず、市場で働く子どもたちは実生活に特化した直感的な戦略を持つ一方、学校で鍛えられた子どもたちは柔軟な解法に欠けるという明確な能力の二極化が浮き彫りになりました。

そうなると気になるのが理由です。

なぜ市場の経験は学校の問題を解くのに役立たず、学校の勉強は市場での実践に役立たないのでしょうか?

この事実を放置し続けることは、学校教育の危機につながりかねません。

なぜ実践と勉強の間でスキルが移行しないのか?