この現状は、数学の知識が文脈に依存して身につくため、学習した環境や形式が異なるとその知識がうまく転用できないことを示唆しています。

つまり、教科書に書かれた抽象的な数字や数式と、実生活で直面する具体的な数値や取引は決して同じものではなく、双方に通用する「橋渡し」が欠けているのです。

今回、マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者たちは、インドの二大都市―コルカタとデリー―において、市場で働く子どもたちと学校に通う子どもたちという二つのグループを対象に、実生活での計算能力と教科書で学ぶ抽象的な数学の能力の違いを明らかにするための調査を実施しました。

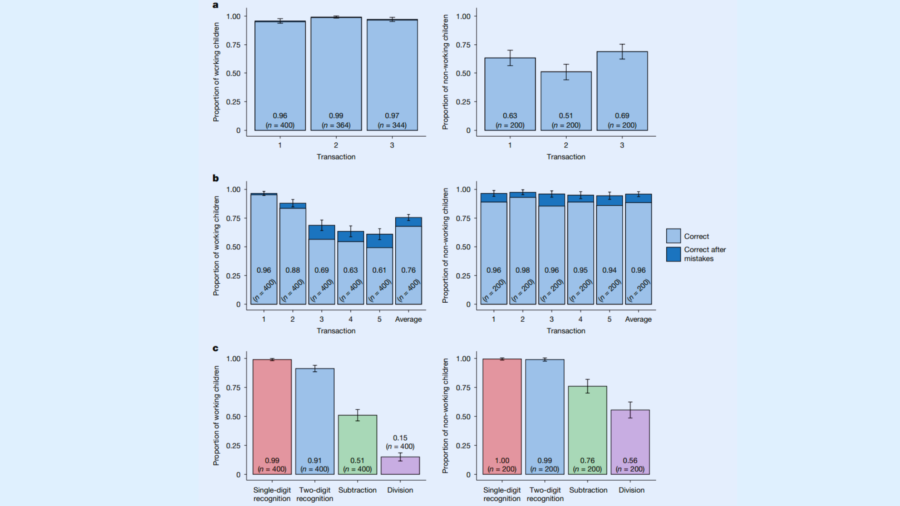

調査では、インドのコルカタとデリーの地元市場で働く1,400人以上の子どもたちと、学校に通う471名の生徒を対象に、「実際の市場取引を再現する問題」と「教科書形式の抽象的な数学問題」の2種類の課題に取り組んでもらいました。

「実際の市場取引を再現する問題」では、800グラムのジャガイモを20ルピー、1.4キログラムのタマネギを15ルピーで販売した場合の総額や、200ルピー紙幣を渡した際のお釣りの計算など、普段は見かけない数量や単位、価格設定を用いました。

一方、「教科書形式の抽象的な数学問題」では、学校で実施される形式の、3桁の数を1桁の数で割る問題や、2桁同士の引き算といった問題が出題されました。

また、実験では単なる計算の正誤だけでなく、どのような計算戦略(たとえば、数字の丸めや分解による効率的なアプローチ)が用いられているかも詳細に観察されました。

さらに、ストレスやインセンティブ(報酬)の影響など、その他の要因についても検証され、その影響は最小であることが確認されました。

もし市場で働くことと学校で学ぶことの効果に明白な優劣関係があれば、どちらかが両方のケースで高い点数を取ることになるでしょう。

しかし結果は違いました。