「マウンティング」という、本来はサル山の分析などで使う用語が、人間関係に当てはめられるようになって久しい。言葉で議論するのが仕事のはずの、大学教員とかまでチンパンジーしているようでは、まぁそんなものかと諦めざるを得ない。

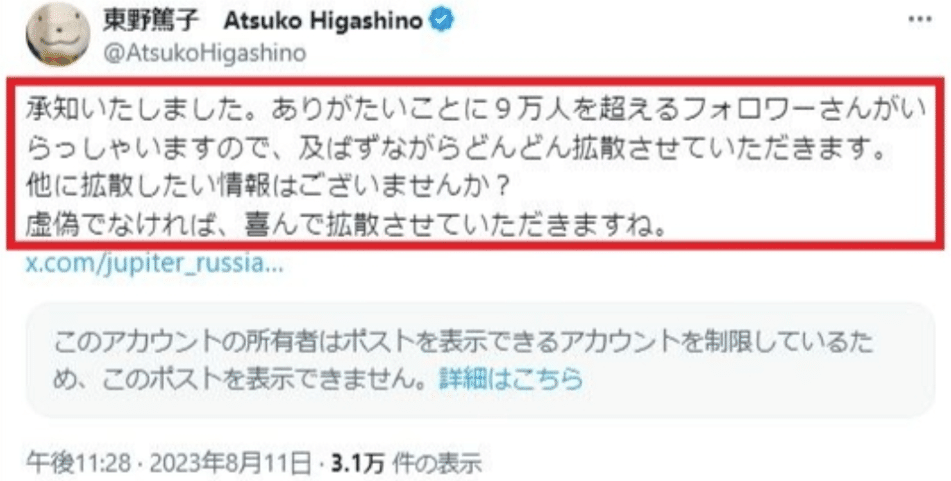

原義通りの「マウント」の一例。詳しくはこちらとこちらも

日本はこれまで、「高文脈社会」の典型だと見なされてきた。つまり、長年のつきあいを通じて「俺とお前の間だから言える」といった形で、親密さの確認を伴いながら、情報がやり取りされる。

従来なら内に秘めて、親しい人にしか明かさなかった属性をプロフィール欄に掲げるSNSでのコミュニケーションは、まったく逆である。そうした「過剰可視化」については、かねて問題を提起してきたものの、まさかそれがチンパンジーへの道=「再野生化」でもあるとは気づかなかった。

こうなると、気になるのは生業やライフスタイルとの関係だ。

一般には「日本人の穏和さ」は、同じ面子で空気を読みあいながら暮らす、稲作社会の産物として位置づけられる。しかし池田さんの言う「平和の遺伝子」は、必ずしも農耕とは関係しない。むしろ定住だけがあって農業は営まなかった、縄文時代がその形成に関わり、統治機構の強大化を忌避する発想はノマド的ですらある。