しかし言うまでもありませんが、タバコの煙をお尻の穴に吹き込んでもそんな効能は得られません。

ただホーズとコーガンはタバコ浣腸の有効性を信じきっており、「溺れた人を見つけたらタバコ浣腸をするように」と推進しました。

その結果、タバコ浣腸のキットも販売されて、一般家庭でも普通に行われるようになったのです。

ところがチューブを介して口から直接吹き込む方法には難点がありました。

というのも施術者が息を吹き込むのではなく、間違って吸い込んでしまうことがあったからです。

これは単純に汚いだけで済む話ではありません。

水難者がコレラ菌に感染していた場合、施術者はお尻の穴からコレラ菌を吸い込んでしまって感染することがあったのです。

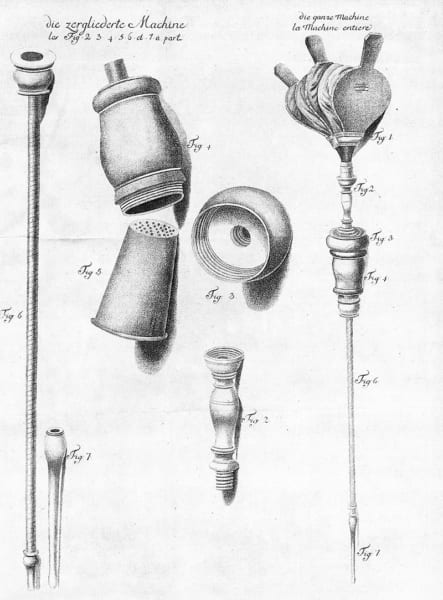

そうして悲惨すぎる死に方をする人が出たため、医師たちは空気を入れるための「ふいご」(上図の右)を開発しました。

ふいごを使うことで、施術者はわざわざ口から息を吹きかけなくても、手や足で安全に救助活動ができます。

しかしそもそもタバコ浣腸にはまったく効果がありませんから、水難者が意識を取り戻さないことも多々ありました。

そこで奥の手として行われたのが「人工呼吸」です。

今日の私たちからすれば「いや、最初から人工呼吸しろよ… 」と思うでしょうが、当時のイギリスではマウス・トゥ・マウスで直接息を吹き込むことが「下品ではしたないもの」と考えられていました。

そのため、医師たちもタバコ浣腸がダメなときはふいごを使って水難者の口から肺に空気を送り込んだといいます。

ところが病院の助産師たちは意識を失った赤ん坊に積極的に人工呼吸をしており、これが非常に効果がありました。

そして科学的にも人工呼吸の正しさが明らかになるにつれて、タバコ浣腸から人工呼吸へと取って代わられるようになるのです。

その後19世紀に入ると、タバコは徐々に医療目的では使われなくなっていきました。