2025年の僕の趣味としての勉強のテーマはズバリ「生物の進化と多様性」。

今年中になんとしても「チャールズ・ダーウィンの種の起源」の原著『On the origin of species』を読みこなすことや、僕の尊敬する岸由二先生が訳された『リチャード・ドーキンスの利己的な遺伝子』を深く、できればポスドクレベルの研究者並に理解したいです。

そしていつも愛読しているアゴラの記事、特にゲノム関係の研究でノーベル賞に近い中村祐輔さんの記事や著作の『ゲノムに聞け 最先端のウイルスとワクチンの科学』、経済の観点から日本人の政策や判断に言及されている池田信夫さんの記事や著作の『平和の遺伝子:日本を衰退させる「空気」の正体』をより深いところで理解したいと思っています。

そんなタイミングで、過去に書評動画で紹介した

『【研究者の書評-70】 川端裕人(著)「ドードーをめぐる堂々めぐり」』 『【研究者の書評-69】 川端裕人(著)「ドードー鳥と孤独鳥」』

川端裕人さんが非常に興味深い本を出版されることを年末に知りました。

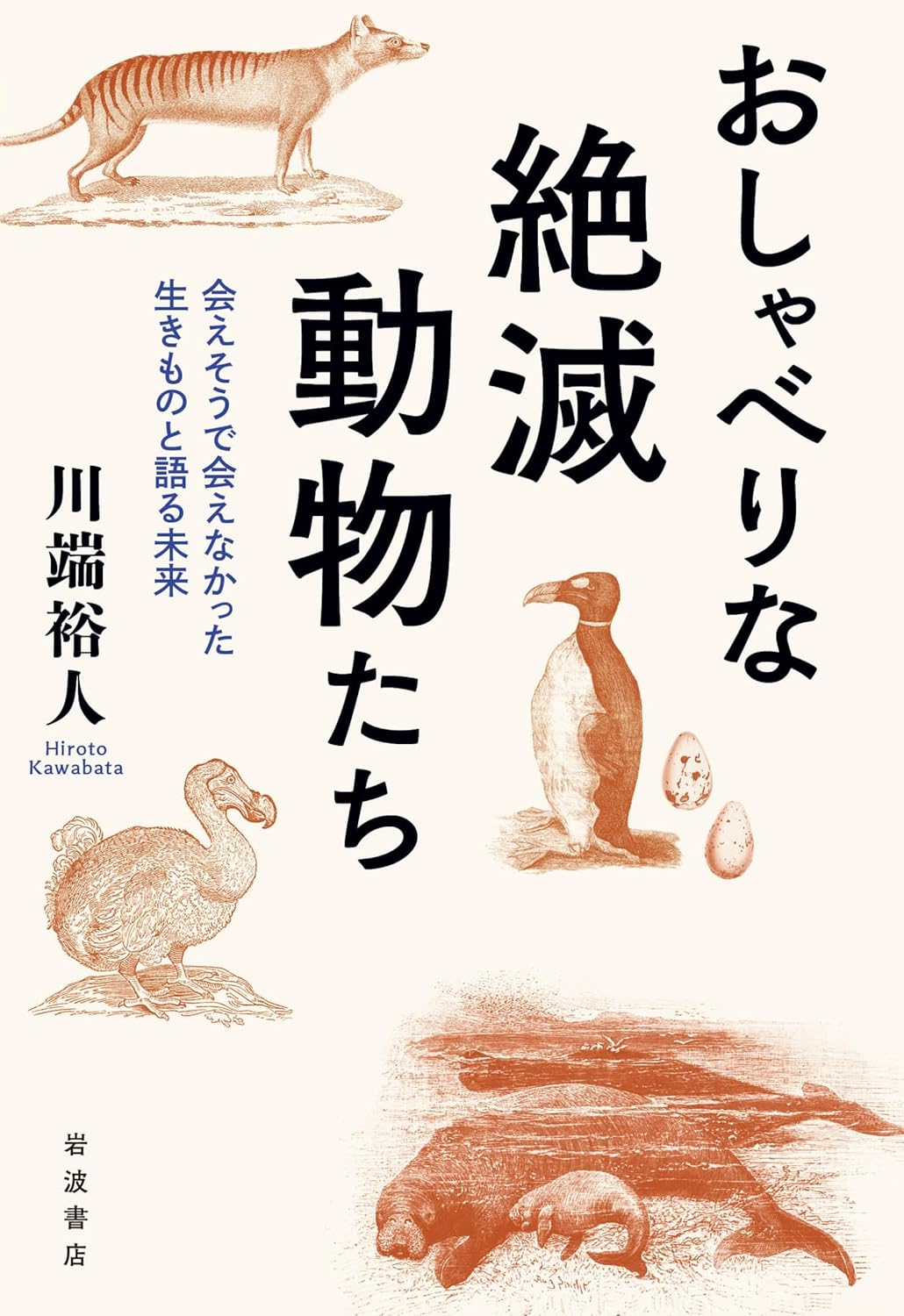

『おしゃべりな絶滅動物たち 会えそうで会えなかった生きものと語る未来』

そこで、早速キンドルで予約し、発行日に読み始めたというわけです。

過去、人間の手で絶滅してしまった、動物たち。特にステラーカイギュウ、ドードー鳥と孤独鳥、オオウミガラス、リョコウバト、フクロオオカミ(タスマニアタイガー)、ヨウスコウカワイルカ(バイジー)の絶滅時の過去の経緯と、ゲノム解析などで現在までにわかってきたことを、まるでタイムマシーンに乗って過去と現在を行き来しているような感覚で読むことができました。

そして、人類と共に乗り込んだ宇宙船地球号の乗船者の動物たちの多くが、今、絶滅の危機にあること。その絶滅の危機が人類のせいで起こっていること。僕を含めた多くの人が、動物たちの絶滅に対して「なんとかしなければ」という危機感を抱いていること。それを回避するための生物多様性が重要なことを再認識することができた読書でした。