つづいて、経済主体別の固定資本減耗と純固定資本形成についても見ていきましょう。

まずは家計からです。

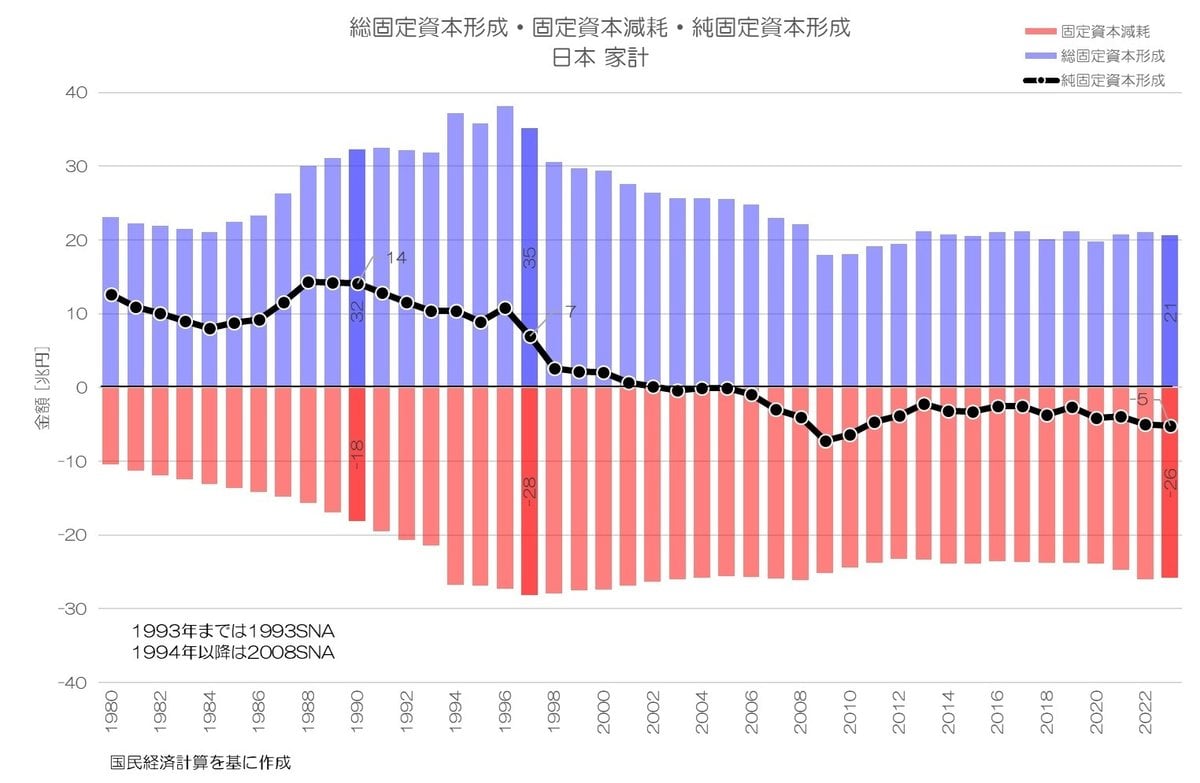

図2 総固定資本形成・固定資本減耗・純固定資本形成 日本 家計国民経済計算より

図2が家計の総固定資本形成、固定資本減耗、純固定資本形成です。

家計の場合総固定資本形成はほぼ住宅となります。

一部個人企業としての総固定資本形成も含まれると思います。

家計の純固定資本形成もバブル崩壊のあたりから減少傾向が続いていて、2000年代以降はマイナスで推移しています。

常に固定資本減耗による減価分の方が上回っていて、家計の固定資産が減り続けているという事になります。

過去に投資した固定資産の減価分が大きいという事と、投資が減っていて積上げる固定資産が少ないという事が言えそうですね。

日本では少子高齢化も進み、家を建てる人が減っているという事情も大きいように思います。

3. 企業の固定資本減耗と純固定資本形成

つづいて、日本の企業の固定資本減耗と純固定資本形成を見ていきましょう。

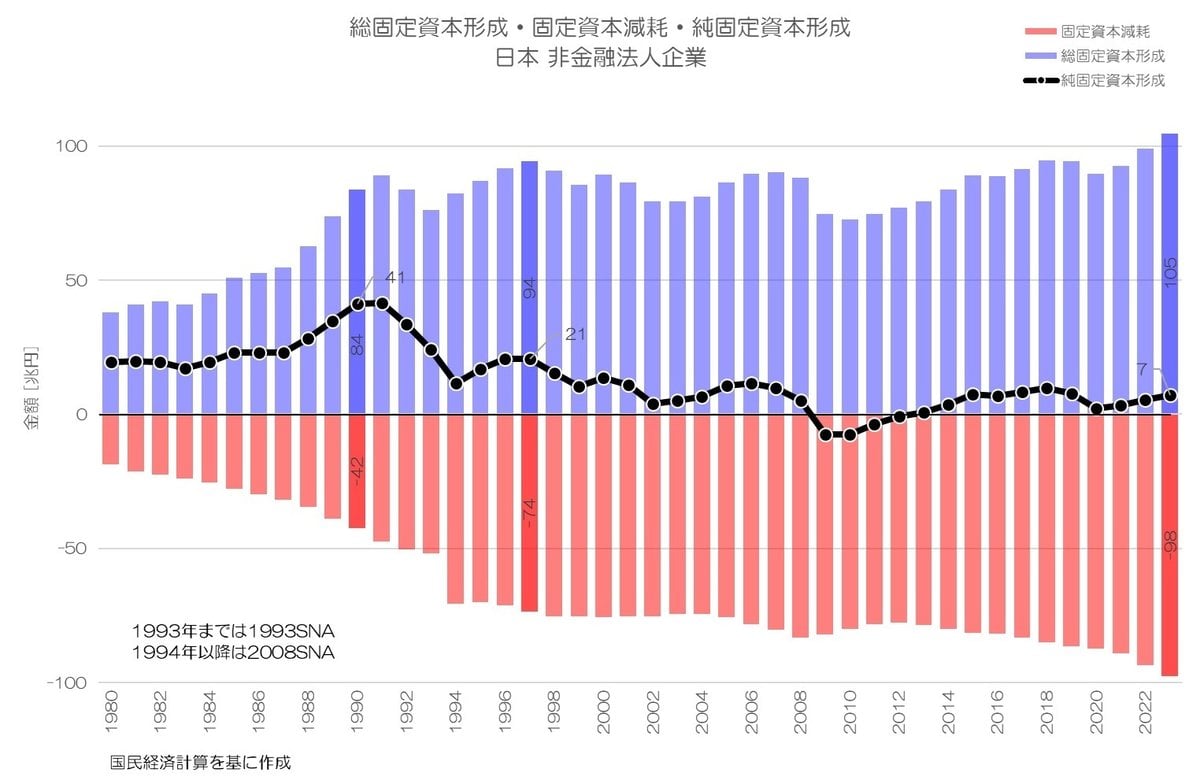

図3 総固定資本形成・固定資本減耗・純固定資本形成 日本 非金融法人企業国民経済計算より

図3が日本の企業の総固定資本形成、固定資本減耗、純固定資本形成です。

企業の場合は1990年のバブル崩壊により一時は投資が減りましたが、その後すぐに上昇し、以降は一定範囲でアップダウンを繰り返しているのが特徴的です。

明らかに投資の減る家計や政府と異なり、一定の投資水準が保たれたことになります。

純固定資本形成を見ると、バブル期のピークからするとやはり目減りしていて、リーマンショック期はマイナスのタイミングもあったようです。

ただし、近年ではプラス化しています。

投資分と減耗分がほぼ釣り合うような水準で投資しているような状況に見受けられますね。

日本企業は国内への事業投資を増やさず、金融・海外投資を増やしています。

しかし、バブル期と同程度の水準をキープしていて、国際的に見れば高止まりしているような状況であったとも見れるかもしれません。

4. 政府の固定資本減耗と純固定資本形成

図4 総固定資本形成・固定資本減耗・純固定資本形成 日本 一般政府国民経済計算より