地球のほぼ8割はマントルです。地球を1/8ぐらいスイカみたいに切り取って、残り7/8の中身を見せたような図を大抵の人は見たことがあると思います。

図では時々火山から噴き出してくる溶岩の素、マントルが濃いオレンジ色で描かれていて、いかにも恐ろしいイメージ。

マントルの上には「地殻」と書かれた、マントルと比べてとても薄いプレートが描かれてもいます。

この薄い地殻を縦にどんどん掘り続ければいずれマントルにたどり着くのでは?という発想から「アホみたいに穴を掘り続けるマントル到達チャレンジ」を思いつく人がいても不思議ではありません。

そして、こういう突拍子もないことを本当にやり始める人がいるんですね。

もちろん、マントルを調べるためですよ。単に掘ってみたいからではありません。

では、実際に行われた「マントル到達チャレンジ」について見ていきましょう。

目次

- マントルに届くまで地面をどんどん掘り続ける!

- 超大陸の成り立ちや分裂はマントルの働き

マントルに届くまで地面をどんどん掘り続ける!

「マントル到達チャレンジ」は1958年に「モホール計画」という名前で、研究者と技術者が手を取り合って始まりました。

どんどん深く穴を掘っていけばマントルに到達し、地球の中身を採集して調べることができるはずです。

地殻からマントルまでの距離ですが、これは地上からだと大陸の地下約40km。とても深いです。しかし海底からだと6kmということがわかっています。

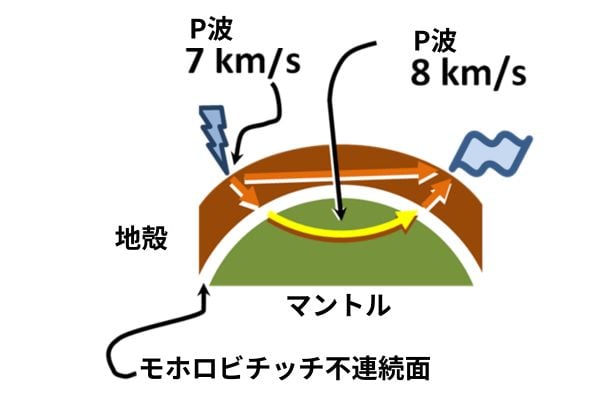

地震波の伝わる速度は地殻とマントルでは違っていて、地震波が地殻通り抜けてマントルへ入ると急に速くなるため、地震波の速度が変わるところが地殻とマントルとの境界というわけです。

これはクロアチアの地質学者、モホロビチッチ博士が発見したことにより、その境界は「モホロビチッチ不連続面(モホ面)」と呼ばれています。単に「モホ」と呼ばれることもあります。