対象となった研究のほとんどが慢性の統合失調症患者を扱ったものであり、また、空間周波数(視覚刺激の細かさ)がコントラスト感度に与える影響も調査されました。

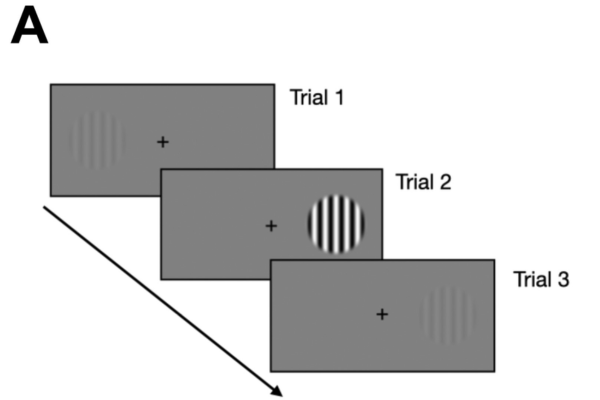

これは、粗いパターン(低空間周波数)と細かいパターン(高空間周波数)の識別能力に違いが出ているかという検査です。

例えば、大きな白黒の縞模様(低空間周波数)と、細かい縞模様(高空間周波数)の判別能力を見れば、物の形を正確に捉えるなどの視覚処理に問題が起きているかどうか調べることができます。

また、服薬の影響を評価するため、抗精神病薬の投与量とコントラスト感度の関係も分析しました。

見え方の違いが示す統合失調症の新たな側面

研究の結果、統合失調症患者のコントラスト感度は、健常者と比較して有意に低下していることが確認されました。

特に、低い空間周波数(粗いパターン)に対する感度が著しく低下していたという。

さらに、服薬の影響も無視できず、抗精神病薬の投与量が多いほど、コントラスト感度の低下が大きくなる傾向が確認されました。

これは、統合失調症における視覚処理の異常が、これまで考えられていたよりも深刻であることを示しています。

特に、低空間周波数のパターン(粗い縞模様)の識別能力が著しく低下していることは、患者が日常生活で視覚的な情報を適切に処理できていない可能性を示唆しています。

この異常は、視界がぼやけたり、暗い環境で物の形を認識しにくくなるといった症状に結びつきます。

例えば、統合失調症患者は相手の表情を識別することが苦手だと言われていますが、この研究結果は、その一因として視覚コントラスト感度の低下が関与している可能性を示唆しています。

また、運動中の物体の認識が難しくなることで、歩行時の障害物回避や車の運転などにも支障をきたす恐れがあります。