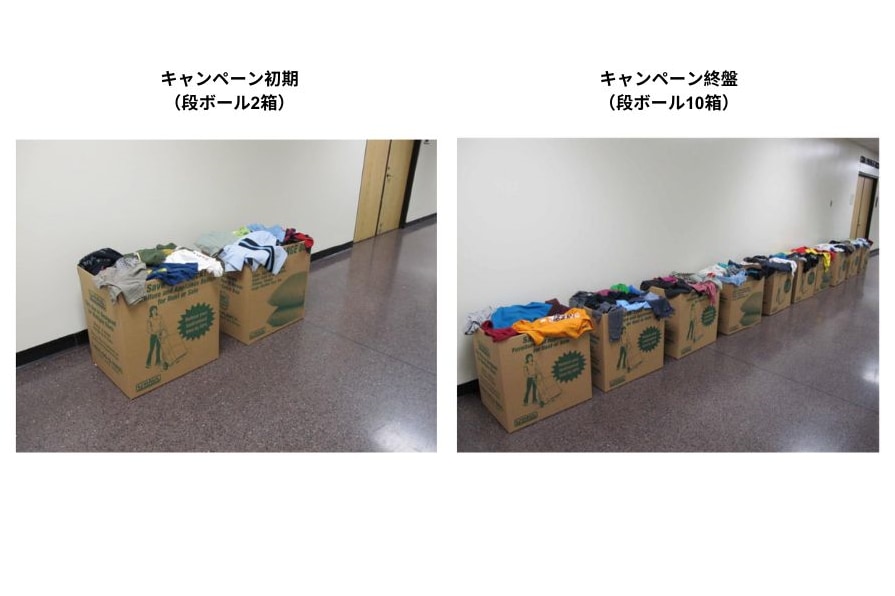

彼らは、Tシャツの寄付キャンペーンの初期と終盤の寄付した段ボールの写真(初期は段ボール2箱と終盤は段ボール10箱)を見せ、進捗具合や目標達成(Tシャツを1,000着寄付する)の可能性、目標達成にはあとどれだけ努力が必要だと思うかを参加者に評価させました。

実験の結果、初期の進捗を過大評価し目標達成の可能性が高いと感じる一方で、終盤の進捗状況は過小評価され努力がより必要だと感じられる傾向があったのです。

興味深いことに、目標達成に高い価値を感じている場合にのみ、この傾向は確認されました。

つまり目標達成を望んでいる人ほど、ゴールまでの進捗具合の認知は歪みやすいのです。

進捗の認知が歪んでいることは目標を達成するうえで理に適っているとも言えます。

なぜなら初期には進捗を楽観し、終盤には進捗を過小評価することで、目標達成への努力とモチベーションを維持できるようになっていくからです。

特に初期の進捗の認知の歪みに関しては「エンダウド・プログレス効果」が良く知られています。

「エンダウド・プログレス効果」とは、進捗が何もない状態よりも、少し目標達成に近づいた状態を人為的に作り出すことで目標達成のモチベーションが向上する現象のことです。

例えば、初回限定でポイントカードに2つスタンプを押すサービスは、エンダウド・プログレス効果を活用した典型的な例です。

最初から進捗があるように見せることで、残りの達成までの道のりが短く感じられ、行動を促進します。

こうした進捗の認知の歪みに関する研究は、これまで初期段階に焦点が当てられていました。

しかし近年、進捗具合が悲観的に評価される終盤において、目標達成の動機付けを高める現象が確認されました。