タイ(14.7ドル)、インドネシア(13.5ドル)、フィリピン(10.5ドル)、ベトナム(9.8ドル)と比較して、同じ東南アジアのマレーシアが25.9ドルと1段高い水準であるのが印象的です。

4. 労働時間あたりGDPの推移最後に労働時間あたりGDPの推移についても眺めてみましょう。

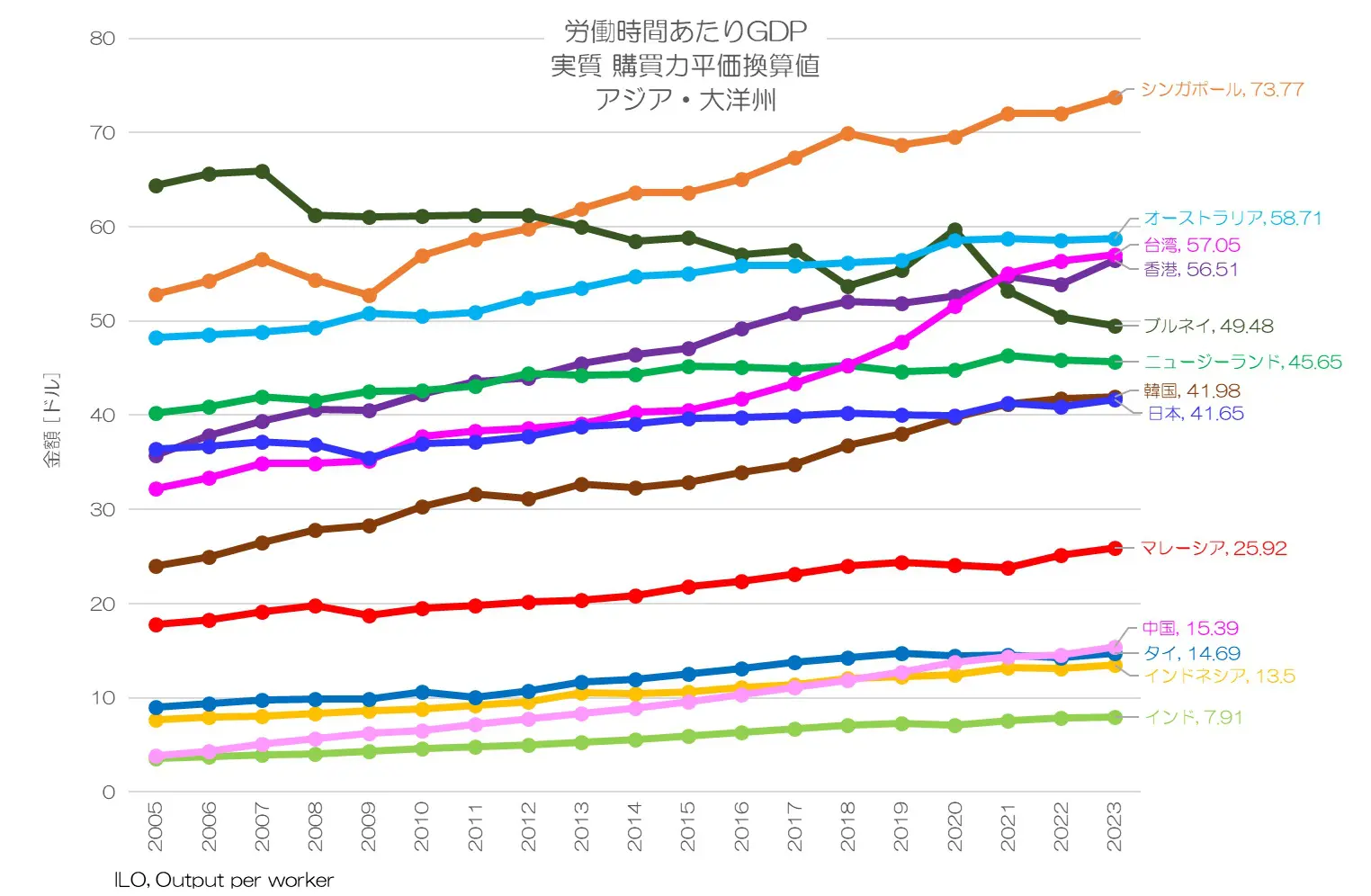

図4 労働時間あたりGDP 実質 購買力平価換算値 アジア・大洋州ILOSTATより

図4が労働時間あたりGDPの推移です。

ブルネイが減少傾向で、シンガポールの伸びが大きいのは労働者1人あたりGDPと同様ですね。

労働者1人あたりGDPでは日本とほぼ同じくらいの水準だったニュージーランドは、労働時間あたりGDPだと1割ほど日本を上回って推移しています。平均労働時間がそれだけ短い事が考えられそうです。

香港、台湾、韓国は2005年の時点では日本より低かったようですが、2023年の時点ではいずれも日本を上回っています。

特に香港、台湾とはだいぶ差が開いているようです。

他の国々も上昇傾向が続いていますが、まだ日本との差は大きい事がわかります。

5. アジア・大洋州の労働生産性の特徴今回は、アジア・大洋州の国・地域についての労働生産性をご紹介しました。

世界的に見ても高い水準に達しているシンガポールや資源国のブルネイは例外としても、台湾、香港、韓国、オーストラリア、ニュージーランドなど、日本を上回る国が増えている事になります。

日本はこの地域の中でも立ち位置が低下している事になりますが、東南アジア、中央アジア地域との差はまだ大きくすぐに追い抜かれるような差でもなさそうです。

生産性は賃金水準と密接にかかわっていますので、日本の労働者の賃金も必ずしも高い水準とは言えなくなりつつあるのかもしれません。

また、日本の労働生産性は実質で成長してはいますが、他の国々と比較するとかなり緩やかである事もわかります。

普段は主に先進国と呼ばれるOECD諸国での比較をご紹介していますが、このように世界各国と比較すると生産性の観点でも、日本の水準は国際的に低下しつつあることが良くわかりました。