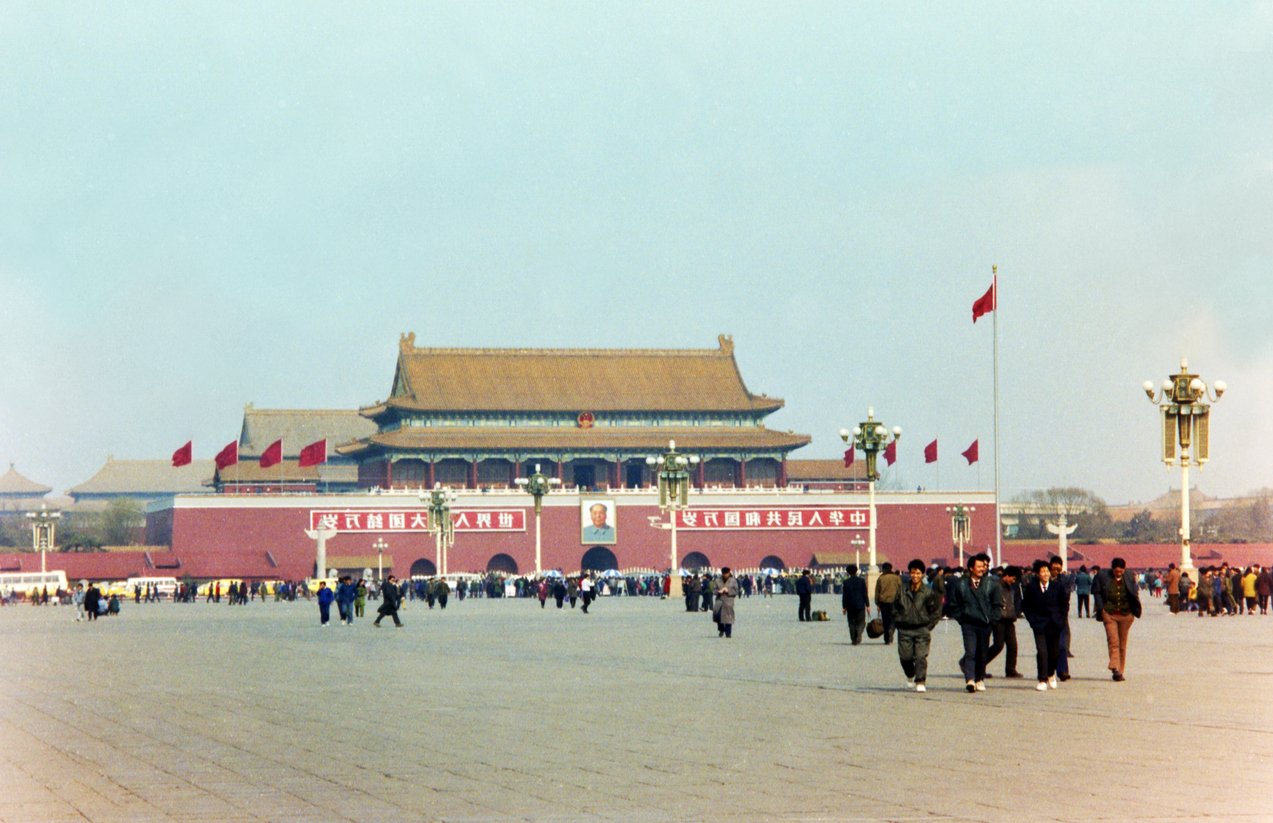

Ralf Menache/iStock

(前回:私的「中国この30年」論①:宮沢総理の炯眼)

1996年から北京の日本大使館経済部で働いた4年間、強く印象に残ったことがいくつかあった。一つは朱鎔基総理の下で進められた国有企業のリストラだ。中国語では「下岗(シァガン:仕事を降りる)」という。

昔の中国では、企業、党・政府機関など、およそ組織のユニット(単位(ダンウェイ))は、所属する職員・労働者の衣食住ばかりか、幼稚園から病院から墓場まで、構成員の生活・福祉万般の面倒を見ていた。これに伴う経済的負担はたいへん重いものだった。

しかし、改革開放を進めて貿易の障壁をなくしていくと、海外企業との競争が始まる。もともとが旧式のうえ、そんな重い負担を担いだままの国有企業では競争に勝てる訳がない。こうして、それまで国家財政に利潤を上納してきた国有企業はどんどん経営不振に陥った。

時の総理朱鎔基は、この難局を打開するために、国有企業のリストラに踏み切る。それは進めていたWTO加盟のためでもあった。余剰人員を解雇し、幼稚園だの養老院だの、企業が抱え込んでいた社会的機能を切り離す、国家にとって重要な基幹産業の大企業は温存するが、そうでない中小の国有企業は売りに出すか清算する…

このリストラは中国社会に甚大な痛みを及ぼした。解雇された人員数は90年代末には2000万人を超えた。それまで終身雇用どころか終身福祉を疑わなかった人々が突然、社会的セーフティネットも整っていない中国で「単位」の外に放り出されるのだから当然だ。経済、生活面だけでない、中高年の、とくに女性などは「無用の存在」の烙印を押されて仕事を失ったことによるメンタル面の打撃も大きかった。90年代の中国社会にはそんな暗いムードが漂っていた。

国有企業のリストラ問題は日本でもよく知られていて、「カネもない中国はこの試練を乗り切れまい」と見る悲観論が多かった。ところが北京で暮らすうちに、私は「中国は暗いムードばかり」でもないことに気が付いた。中国には、国有企業以外に、民営企業も居ることに気付いたからだ。