turk_stock_photographer/iStock

経済学の領域だが、マルクスが亡くなった1883年に、世界的な経済学者であるケインズ(1883-1946)とシュムペーター(1883-1950)がこの世に生を受けたことは世界的に周知されている。

『資本論』(1867)のマルクスの後に、ケインズは不朽の『雇用、利子、お金の一般理論』(1936)を著し、シュムペーターは最晩年に『資本主義・社会主義・民主主義』(1950)を残した。

この3冊は今日まで「資本主義」を考える最良の著作として、経済学を超えて社会科学全般でも読み継がれてきた。

哲学でも社会学でも同じ年に碩学が誕生した分野を広げると、哲学や社会学にも同じ年に巨人が生を受けていることを知る。私の好みでいえば、哲学ではオルテガ(1883-1955)になり、社会学者の間では『大衆の反逆』(1930)がもっとも読まれている。

社会学ではイギリス時代に『コミュニティ』(1917)で鮮烈なデビューをしてのちアメリカに渡ったマッキーバー(1882-1970)がいる。生誕は1年早いが、政治学を含む20冊を超える専門書を出し、アメリカ社会学会が設けた学会賞は「マッキーバー賞」と命名されている。

そして日本にも『勢力論』(1940=1959=2003)を始め生涯の単著が100冊、論文は500篇という偉業を成し遂げた高田保馬(1883-1972)がいて、不滅の業績を残した。ちなみに日本の経済社会学会賞は「高田保馬賞」と称されている。

以上に例示したマルクスからマッキーバーまでの代表作は、現在でも社会学はもちろん他のさまざまな分野の研究でも参照されている。

日本の代表は高田保馬しかし、日本で社会学と経済学で偉大な業績を残した高田保馬を知る人はもはや誰もいない。

1925年開学当初の九大で初めての社会学と経済原論の授業を行い、後に経済原論を担当した京大と阪大の名誉教授であり、文化功労者として表彰された高田保馬の作品は、まるで故郷佐賀の天山と同じく高く聳えたままであり、数名の例外を除いて、登攀を試みるものはいなかった(富永健一、1971=2003;森嶋通夫、1994;小室直樹、2004、金子勇、2003)。

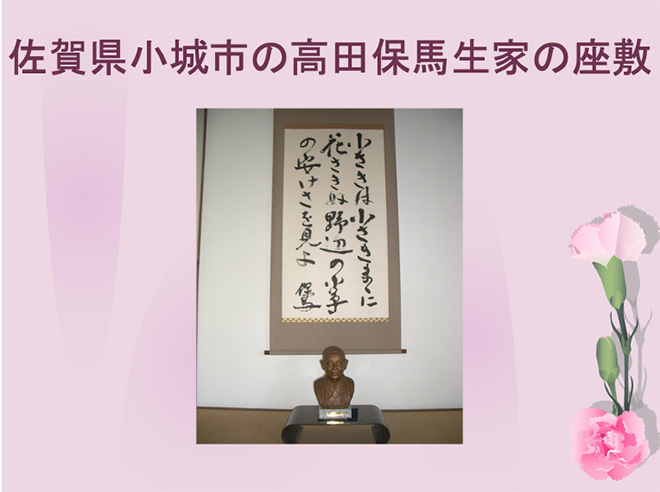

(注)『高田保馬リカバリー』の準備のために高田生家を訪問した際に、座敷に飾られていた掛け軸と胸像を、管理者の許可を得て金子が撮影した(2003年の夏)。

高田理論は、人間間や企業間の「勢力」が経済関係やその構造全体に影響を与えるとする「勢力経済学」と人口が社会全体を変動させるという「人口史観」を大きな特徴とする。

後者は政治、法律、経済、思想、文化などを変化させる原動力として人口そのものを位置づける考え方である。たとえば、人口が増加すれば、たくさんの職場を必要とし、食糧やエネルギー源を国内外に求めざるをえない。それを支援促進するための法律を政治は用意するし、貧困にあえぐ人々が増大すれば、その動きとともに貧困そのものの考え方も変わり、政府の対処方針も見直される。人口史観とはそのような説明の仕方を軸とする歴史観である。

唯物史観との対決ただ長らくこの人口史観は不遇であった。なぜなら、高田がこの史観を確立し発表した1920年代から30年代は20世紀前半の日本資本主義の勃興時期であり、それ以降の50年間は経済が社会を変動させる時代であったからである。

すなわちその期間は、商品やサービスを作り出す企業生産力の強弱がすべての社会変動の根源にあり、経済が政治、法律、思想、文化などを突き動かすとするマルクス「唯物史観」が強い説明力をもっていた。

学術的な視点からいえばこの時代の高田は、河上肇を筆頭とするマルクス主義の信者との理論闘争を抱えて、他方では近代経済学の先端を走る位置にいた。ほぼ独自の体系化が終っていた社会学から新分野の経済学への転進であるが、そのためにこの人口史観は社会学での後継者を得なかったし、当時の社会構造の分析にも威力を持ち得なかった。

1970年高齢社会元年からは人口史観が有効しかし歴史の皮肉か、1972年に高田が亡くなる寸前、日本の高齢化率は7%を突破して、1970年が日本の高齢社会元年になった。これによって初めて人口史観の基盤が日本社会にも現われ、高田社会学は少子化と高齢化(少子化する高齢社会)という日本社会の内圧を解明する重要な理論装置となったと私は考える。

たとえば、高齢者が増大したので、介護保険制度が創られ、地域福祉が新たな政策課題となった(金子、1993)。同時に少子化が進み、年金制度が揺らぎ、社会保障財源論議が開始され、年金制度の見直しも始まった。また、福祉産業への就業人口は着実に増えている。ケアマネジャーやホームヘルパーとして働く女性も多くなった(金子、1998)。

遠視力のある社会学理論これらは人口が政治、法律、経済、思想、文化の諸分野を変えつつあることの証明である。先見の明とはいえ、この史観は時代の動きからすると80年早く、高田の「遠視力」には脱帽するが、時代を先取りしすぎていたことで、学術的にも政治的にもその影響力が及ばなかった。しかし、21世紀の少子高齢化の時代に最も有効な社会学理論としての宝庫になるといえるであろう(金子、2006)。

以上は私による高田理論短評であるが、直接の弟子である森嶋通夫の評価も聞いてみよう。

森嶋通夫による高田論高田高弟の森嶋通夫は、高田「追想録」のなかで、「先生の『原理』と『新講』は日本の社会科学の『大和』と『武蔵』である」と書いた(森嶋、1981:179)。

ここでいわれる『原理』とは、高田の社会学界へのデビュー作ともいうべき1400頁の大著『社会学原理』(1919)を指している。また『新講』とはその10年後に刊行された全5冊の総2145頁に及ぶ『経済学新講』(1929-1932)のことである。大正世代の森嶋は日本軍に徴兵されて軍務経験があるかから、戦艦大和と戦艦武蔵の比喩を使ったのだろう。

高田の社会学では、『社会学原理』以外にも『社会学概論』、『世界社会論』、『社会と国家』、『国家と階級』、『社会関係の研究』、『階級及第三史観』、『勢力論』など名著が並ぶ。これらを(A)のグループと命名しておこう。

一方、経済学では『経済学新講』(5巻)の他にも、『第二経済学概論』、『マルクス経済学論評』、『ケインズ論難』、『社会科学通論』、『経済成長の研究』1-3巻(阪大時代の編著)などが挙げられる。これらは高田が研究面で努力を傾注した「大和」と「武蔵」の一翼をそれぞれ担う作品群である。これらが(B)グループを形成する。

その他、(C)として「時事評論」や「自伝エッセイ」の類としては『社会雑記』、『回想記』、『貧者必勝』、『思郷記』、『民族耐乏』、『終戦三論』、『学問遍路』などが刊行されている。

また、本連載で取り上げる(D)「歌集」には、『ふるさと』、『洛北集』、『望郷吟』などがあり、これらも高田著作群大山脈の裾野を形成するものである。