「理性」が「感性」を支えた

そのような事情なので、早世した長男と二女が生きていれば「幼きまま」ではないだろうが、自分の気持ちとしては小さな花をあげようねとなったのだろう。「かし」は終助詞であり、(文を言い切る所に用い)念をおし、あるいは強調する。

この『経済学新講』執筆の5年間の高田の「感性」は二女の不意の病死により壊れる寸前であったが、ともかくも九大で1926年から始めた「経済原論」の講義のために「胃病」の再発と闘いながら、書き続けた「理性」が「感性」を支えたのだと思われる。

この連載は、高田の「感性」が研究活動を行わせた「理性」をささえたという基本仮説に依拠しているのだが、1925年の二女の誕生から29年の病死までと重なる「経済原論」の講義および『経済学新講』原稿の執筆期間は、両者の関係は逆のように感じられる。

講義案の骨子としては、「新しき知識を盛ること、中心観念の心棒を忘れぬこと」(『私の追憶』:151)があげられている。「この講義案を作るころ、私は郷里の家の二階の室を利用していた」(同上:153)。写真2でいえば、玄関の真上の部屋である。

写真2 高田保馬生家の玄関と二階(注)金子撮影(2020.1)

その家のなかでの5年間は二女との暮らしもあり、「博多に出勤する日は夜10時、駅について多くは徒歩。暗き野道をわが家の灯の方へと急いだ」(同上:161)。胃病が「ぶりかえし」、静臥して流動食をとりながら、「床をしいていた二階の室は火の気が乏しいために三方からの風が格別に寒かった」(同上:161)。

そして、その二階の室からの遠望として、

11.麦田より 雲雀(ひばり)追いつつ 来る子あり 顔漸くに わが子なりけり

がある。これは6と8と同じく、高田の目に映った景観の一コマを詠じた歌だが、「麦田・雲雀・わが子」が連結し、まとまったイメージを生みだしている。また、雲雀を追う子、遠くからでは判別できなかった子、一定の距離まで近づいたらわが子と判別できたという時間の流れが読み取れる。この元気な二女の突然の病死の痛みは10に詠われた通りである。

その後、1946年の「教職不適格」の判定が1951年に原審破棄で取り消され、大阪大学法経学部すぐに経済学部教授となり、ふるさとを離れ関西暮らしが始まり、九州各地から北海道まで講演の旅が再開する。

1954年(71歳)12は1954年71歳の時の歌である。

郷里にて

12.ふるさとの 山やくる日に かへり来て 炎に見入る 生命まさきく

阪大教授として復帰して、全国を行脚する傍ら、久しぶりに三日月村の生家に戻った際に詠まれた。「山やくる」は野焼きで、この一帯では春のはじめに枯草に火をつけて野を焼くという慣行がある。これは春先から新しい草がよく生えるように行う農村行事であり、野焼きには新芽への期待が隠されている。

生命まさきく筑紫平野のいたるところで野焼きの煙がたなびく光景は春の訪れの風物詩ではあるが、煙に敏感な私には外出を控えたくなる時期でもある。ましてすぐ横で「炎に見入る」わけにはいかない。

1951年まで5年間暮らした生家に帰り、近くの野焼きのそばで「炎に見入る」高田の胸中には、心身ともに辛く苦しかったに違いない「教職不適格」の時期を乗り越えたという思いが強かったのだろう。「生命まさきく」がそれを表している。

「まさきく」(真幸く)の「ま」は接頭辞であり、「さきく」(幸く)と同じなので調べると、「しあわせに。無事に」とある(『基本古語』:222)。

「ふるさと・野焼き・炎」を通して、高田は母との別れ、繰り返す「胃病」による身体不調、二人の幼い子との死別、マルクス主義者との果てしない論争、教職追放された5年間などを思い起こしつつ、よくぞ71歳まで「無事につつがなく」生きてこれたという感慨を、「生命まさきく」によって表現したと思われる。

1957年(74歳)1955年には当時としても破格の定年延長を認めてくれた阪大を定年退職して、大阪府立大学経済学部教授になり、57年には経済学部長になった頃の歌に、

13.枯れてゆく 草木の類と 思へども 残る生命の たぎる時あり

がある。74歳の高田もまた、「枯れてゆく」ことを実感せざるを得ない年齢になっていた。それを「草木」と同一視しているが、この後にも枯れるわけにはいかなかった。

その理由の一つには、膨大な著作群のうち「一冊残すとすれば、どれを残すか」という問いに対して『勢力論』と答えた経験があったからである(高田、1940=1958=2003:ⅲ)。そのために当時は、「他人からの思想の寄木細工でなく、体験の中から構成した理論」として、『勢力論』の改訂に全力で取り組んでいた。

代表作三冊を復刻私は『高田保馬リカバリー』を編著出版するとともに、高田代表作品『社会学概論』『階級及第三史観』『勢力論』を生誕120周年記念でミネルヴァ書房から復刻していただいたが、この三冊が今日でも通用する社会学理論の宝庫だと判断したからである。

当初の復刻希望には、『世界社会論』『社会関係の研究』『社会と国家』も加えていたが、まずは前三冊からということになって、現在に至っている。幸いなことに三冊ともに初版は品切れになり、『社会学概論』と『勢力論』は重版になっている。

宮中御歌会の召人もう一つの「枯れてゆけない」理由は、63年(80歳)の折に、「宮中御歌会の召人」の栄に浴したからである。

これは宮中で行なわれる歌会はじめの際に、題にちなんだ和歌を詠むように特に選ばれたひとのことである。高田本人は「長い間、病と戦ひ世と戦ひたる私の、今までの記録」(『ふるさと』1931:133)であり、「専門歌壇の外にある」(『望郷吟』1961:30)という認識だったので、その喜びはひとしおであったであろう。

詠まれた一首は、

14.白ゝと 末はみそじの 雲に入る 波野の原の ほすすきのむれ

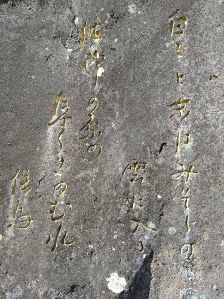

であった(写真3)。なお、歌碑では「白ゝと」だが、色紙には「志ろゝと」と書かれている場合がある。広大な原野のすすきと白い雲がたなびく空との一体感が伝わってきて、年頭にふさわしい雄大さが詠われている。

写真3 阿蘇市波野の萩岳の高田歌碑(注)金子撮影(2021.11)

その「生命がたぎるときあり」は80歳まで続いたが、その頂点の1964年81歳の時に、「社会学の理論的体系確立に貢献した功績」により、「文化功労者」として顕彰された。しかし、75歳の折に故郷に帰り、郷里の家にて

15.人うつり 鶏の声のみ 変らざる わがふる里の 春のあかつき

が詠まれたことでも分かるように、「理性」が受け持つ社会学や経済学研究の諸成果とは別に、「感性」面での寂寥感は変わらないままであった。

自宅を取り巻く居住者の世代交代が進み、住んでいる人は変わったが、朝早くからの鶏の鳴き声は昔と変わらない。三日月村の春の一コマが謳われているが、「人・鶏・ふる里」が春の早朝の景色に浮かんでくる。そして「変わらざる」は鶏の鳴き声だけではなく、高田の「感性」の軸となっている「寂寥感」もまた強く感じ取れる歌になっている。

(次回につづく)

【参照文献】

芭蕉, 1689=2007,ドナルド・キーン訳『英文収録 おくのほそ道』講談社. 金子勇,2003,『高田保馬リカバリー』ミネルヴァ書房. 小西甚一,1969,『基本古語辞典』<改訂版> 高田保馬,1931,『ふるさと』日本評論社. 高田保馬,1961,『望郷吟』日本評論新社. 高田保馬,1940=1958=2003,『勢力論』ミネルヴァ書房. 高田保馬博士顕彰会,2004,『社会学・経済学の巨星、世の先覚者 高田保馬』同顕彰会. Urry,J.,2016,What is the Future? Polity Press Ltd.(=2019 吉原直樹ほか訳『<未来像>の未来』作品社). 吉野浩司・牧野邦昭編,2022,『高田保馬自伝「私の追憶」』佐賀新聞社.提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?