1940年(57歳)

日独伊三国軍事同盟が成立した1940年でも、

8.川柳 枝ふきみだす 風ありて かさゝぎいくつ とまりあへずも

としてふるさと情景が詠まれている。

川柳の枝がさかんに揺れるほどの強い風が吹いているなかで、これも日本では筑紫平野を中心に九州北部にだけしか生息しない「かささぎ」が題材となった。

「かささぎ」はカラス科の鳥ではあるが、尾が長く、肩と腹が白い。一説によると、秀吉による朝鮮出兵の軍が帰還する際に持ち帰ったとされる。それで「カチガラス」「朝鮮カラス」「高麗カラス」とも言われている。筑後方言では「コウケガラス」と呼ばれていた。通常の烏よりもおだやかな顔をしていて、攻撃性もない。

俳句では秋の季語であるので、情景としては秋の突風により、川端の柳が揺れすぎて、「かささぎ」がしっかりと柳の枝にとまれないことが詠まれている。「あへず」は(多く他の動詞連用形に付き)…「しきれない」ことを意味する(『基本古語』)。これもまた、生家付近の一コマであろう。

同じく三日月村の題材として、

9.車夫として 一生をすでに 老いにける 人も親しき ふるさとの驛

がある。

ふるさとの駅は国鉄(現JR)久保田駅であり、生家から徒歩で15~20分くらいかかる。明治大正時代には人力車が利用されたこともあり、それを引く車夫という職業に従事する男性も少なくなかった。最寄りの駅に常駐するのは現在のタクシーと同じであるから、自然と顔見知りになるのである。

『日本歴史大事典』(小学館、2007)によれば、最盛期の1896年には全国で21万台に達したとある。しかし相次ぐ路面電車の普及やクルマの増加により、減少の一途をたどることになった。「『日本歴史大事典』では、「人力車夫は都市の『貧民』の代表的存在でもあった」という記述もある。

『イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑』(KADOKAWA、2021)によれば、「人力車」にも階層があり、上から「おかかえ」、「やど」、「ばん」があり、最後が「もうろう」(朦朧が語源)と呼ばれたとしている。詠われたのが駅の常駐だから、おそらくは「ばん」(組織化された車夫集団が、駐輪場で待機し、客から求められて運転する)(同上:54-56)であったであろう。

その顔見知りの車夫が年を取り、ふるさとの久保田駅の出口で親しく挨拶をする情景が優しく歌われている。もちろんその裏側には、57歳の高田もまた老いに直面していた。

珍しく職業が題材になっていて、景観としては「車夫と駅」が連結しながら、「人、一生、老い」という感慨がそれに重ねられて、「ふるさとの駅」で合体した。

高田の日常は病いとの闘いないしは共存であったから、

10.病みぬれば 心しみじみ よりていく わがふるさとは 遥なるかな

もある。

顕彰会の「年譜」によれば、1940年12月に「胃疾」のため京大病院に1ヵ月入院とある(高田保馬博士顕彰会、前掲書:243)から、この時期に作られた一首であろう。

病気のために動けないが、こころは遠くふるさとを偲ぶ。「よりていく」は「寄る」だが、単にふるさとに近づくというのではなく、むしろふるさとに「こころが向く、ひかれていく」(『基本古語』)のだろう。しかし、佐賀県三日月村は京都からははるかに遠いという感慨が込められている。

上の句では、病気になり、心はふるさとに向かうという動きが一方ではあり、下の句でははるかかなたの佐賀のふるさとは全く動かない、そして自分もまた動けないという諦観も感じられる。

1942年(59歳)太平洋戦争中の1942年の歌には、

11.暮れなづむ 夕の空を けさやかに 隈どりて長し ふるさとの山

がある。

この時期は翌年の民族研究所・所長の就任や44年の京大定年退職の準備があり、ふるさとには帰れなかった。その日常が日没前のふるさとの景色を思い出させて、この歌を詠ませたのだろう。「ふるさとの山」は天山であり、生家から遠望できる。

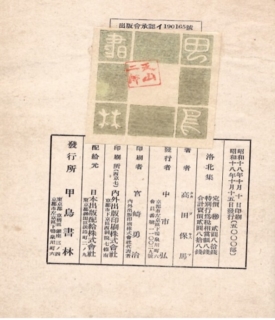

興味深いことに今回使った『洛北集』(甲鳥書林、1943)の奥付の承認印はいつもの「高田」ではなく、「天山二郎」が押されている(写真1)。残りの写真3葉はいずれも「高田」が押されていた。手持ちの高田本では、『マルクス経済学論評』(改造社、1934年)にも「天山二郎」が押印されている。

写真1 『洛北集』(1943年)奥付

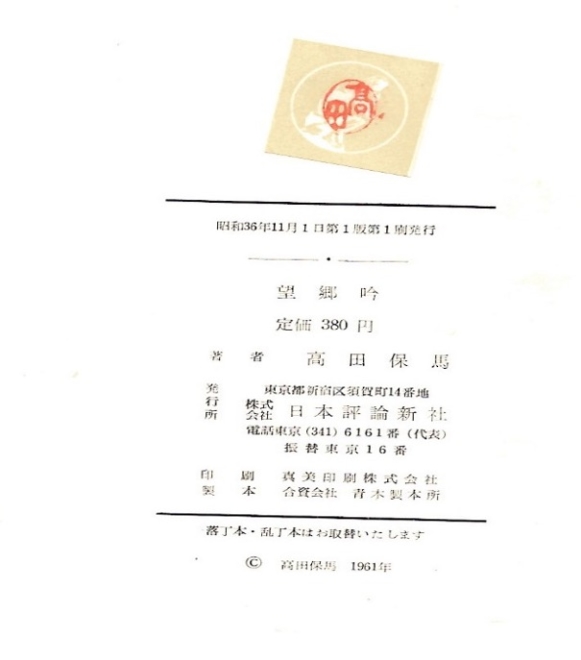

写真2 『望郷吟』(1961年)奥付

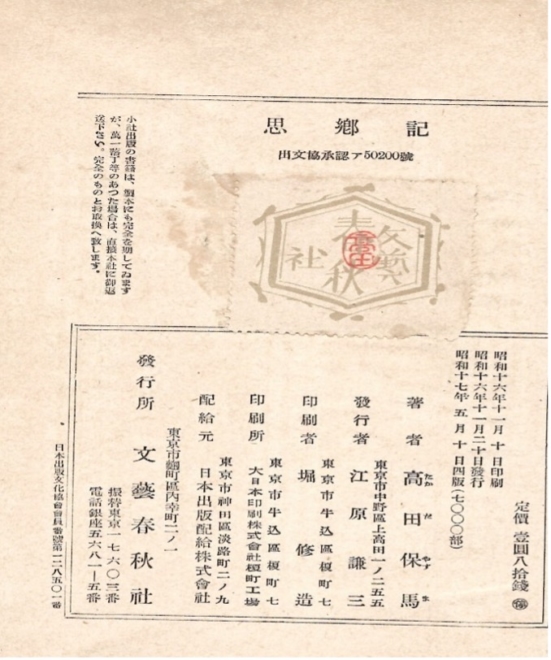

写真3 『思郷記』(1941年)奥付

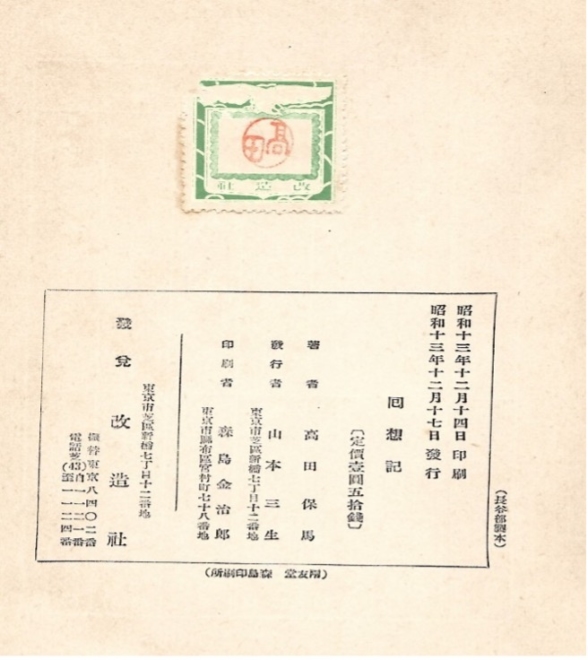

写真4 『回想記』(1938年)奥付