次にチームは、キツツキの身体測定値と、衝撃発生時の頭部の平均速度をコンピューターモデルに組み込み、「衝撃を吸収しないモデル」と「衝撃を吸収するモデル(くちばしと頭蓋骨の間に衝撃吸収材があると想定)」の2パターンを作成して比較。

その結果、衝撃を吸収するモデルの場合、木をつつく力が極端に弱まることがわかったのです。

研究主任のサム・ヴァン・ワッセンベルク(Sam Van Wassenbergh)氏は、こう説明します。

「もしキツツキが、衝撃を吸収しながら木をつつくとしたら、非常に余分なエネルギーコストがかかります。

脳への衝撃を軽減するクッションを内蔵していると考えた場合、木に穴を開けるためには、今よりもっと強い力が必要となるでしょう」

では、衝撃吸収材を備えていないのに、どうして脳へのダメージがないのでしょうか?

キツツキの脳サイズなら、脳震盪は起きない

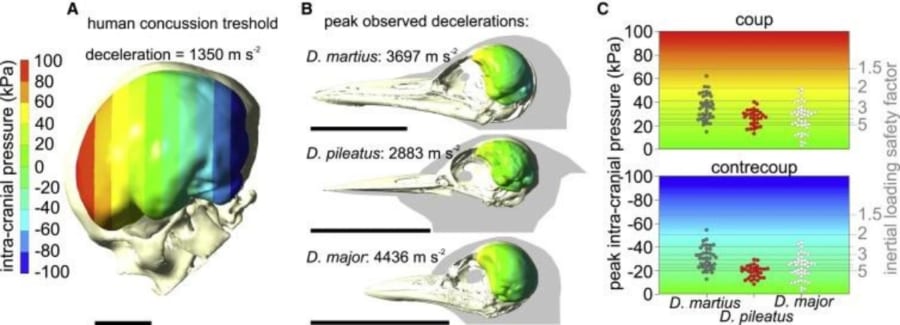

キツツキの一回一回のつつき行動は、サルやヒトの脳サイズであれば、脳震盪を起こすのに十分な衝撃があります。

しかし調査の結果、キツツキ程度の小さな脳であれば、その衝撃でも脳にダメージを与えるには及ばないことが明らかになったのです。

ワッセンベルク氏は「キツツキの脳サイズを踏まえた場合、つつき行動による衝撃は、脳震盪を起こす閾値をはるかに下回っていた」と説明します。