また、参加者たちには自分や他人を評価する様々なタスクを行ってもらい、その間の脳活動が記録されました。

ちなみに、これら評価の対象となった「他人」の中には、「親しい人々」や「特に親しいとは感じていない知人」などが含まれていました。

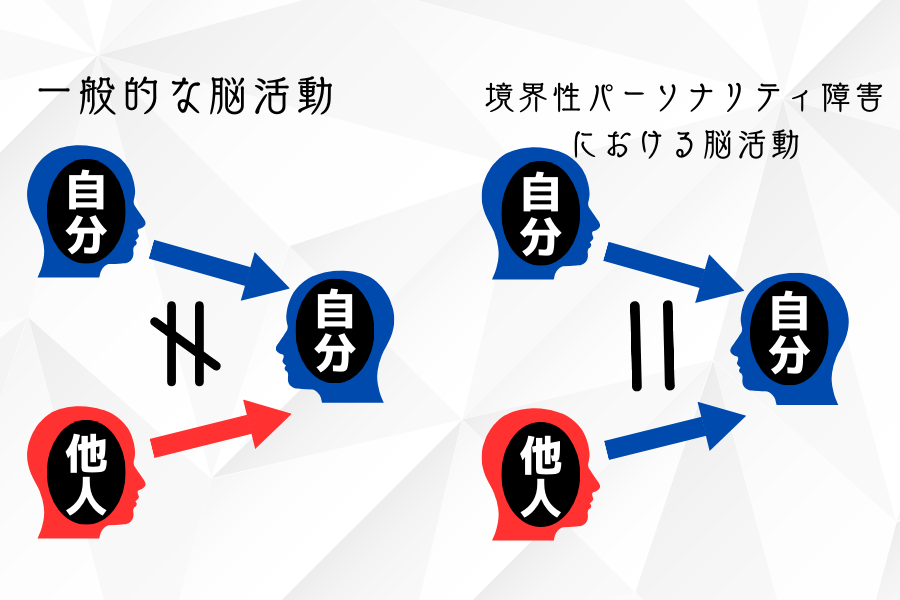

その結果、境界性パーソナリティ障害の特性が高い人の脳活動は、「自分で自分のことをどう見るか(自己像)を考える時」と、「他人が自分をどう見ているかを想像する時」で、類似性が高いことを発見しました。

通常、前者と後者では、考え方が異なるものです。

前者は自分がどう思うかを考えるだけですが、後者では、一度自分の考えを切り離し、相手の視点に立って自分を見つめることが必要だからです。

当然、脳活動のパターンも異なるはずです。

しかし、今回の研究は、境界性パーソナリティ障害の傾向がある人ほど、脳活動は両者で異なっておらず、自分と他人の視点や考えをはっきりと区別できていないことを明らかにしています。

これにより、「自分がこう感じているのだから、相手も同じように認識してくれているはず」と考えてしまうのです。

この結果は、境界性パーソナリティ障害の人の傾向とも一致しているように思えます。

例えば彼らは、「自分は相手からの連絡が遅れると不安に感じるのだから、相手も同じように感じていて、すぐに連絡をするのが当然だ」と考えます。

そのため相手が自分の考えに沿わない行動をする理由が全く理解できず、「自分のことが嫌いなのだ」「見捨てられるのだ」と強烈な不安を抱くようになるのです。

ちなみに実験では、境界性パーソナリティ障害の人が持つこのような「自分と他人の視点の混同」は、親しくない人に対しては発生せず、それぞれで脳活動も異なっていました。