今回の研究でも、まずウナギの稚魚(造影剤入り)を捕食者に食べさせることからはじめました。

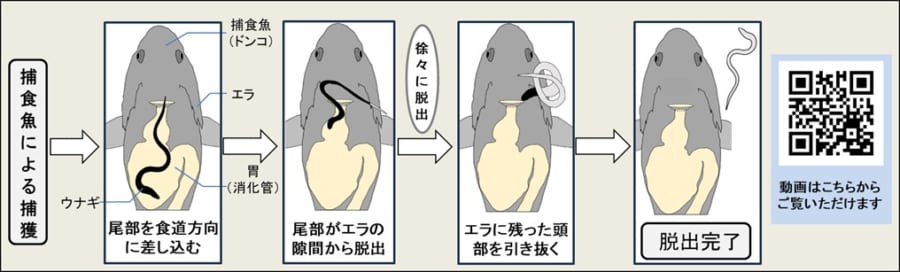

上の3つの動画の1つ目はウナギが胃に向けて飲み込まれていく様子、2つ目は胃から食道へバックで遡っていく様子、3つ目はエラから外へ抜け出していく様子が映されています。

下の画像がそのX線映像です。

今回の研究でも、まずウナギの稚魚(造影剤入り)を捕食者に食べさせることからはじめました。

上の3つの動画の1つ目はウナギが胃に向けて飲み込まれていく様子、2つ目は胃から食道へバックで遡っていく様子、3つ目はエラから外へ抜け出していく様子が映されています。

すると捕食された32匹のうち13匹(40.6%)の尾の部分が捕食者のエラからニョロリと出てきたことが判明。

また尾を出した13匹のうち9匹(69.2%)が完全な脱出に成功しました。

(※エラから尾が出てくると捕食者も逃がすまいとする動きをみせるため、最後の最後で力尽きる個体がいるようです)

この結果は、ウナギの尾が脱出において先導役を果たす重要部位であることを示しています。

もしかしたらウナギの尾には猫のヒゲのように通れる隙間を探し出すセンサーのような役割を持つ部位があるのかもしれません。