足を引っ張るロスジェネ世代

これを年齢階級・学歴別にみると、20代と60代以降の賃金上昇がけん引役となっていることがわかる。20代については少子化の影響で人口が少ないことに加え、労働市場の流動性が高いため、賃金が上がりやすくなっていることが推察される。また60代以降については、定年延長等による平均賃金上昇が響いていることが示唆される。

(画像=『Business Journal』より 引用)

しかし、今年33年ぶりの賃上げが実現したとはいえ、皆の給料が上がるとは限らない可能性があることには注意が必要だろう。というのも、昨年は30年ぶりの賃上げが実現したにもかかわらず、大卒30代後半~50代前半の賃金が上がっていないことがわかる。第二次ベビーブーマー世代も含むこの世代の労働者数のボリュームを勘案すれば、まさに大卒ロスジェネ世代が最大の賃金押し下げ要因となっているということだろう。背景には、元々相対的に賃金水準が高い年代にあることや、年齢的に転職しにくく労働市場の流動性が低いこと等から、30年ぶりの賃上げが実現する中でも相対的に賃金が上がりにくくなっている可能性がある。

一方、学歴別にみると、高卒では年齢計で前年比+2.9%の一方で、大卒は同+1.9%の増加にとどまっていることがわかる。こうしたことから、学歴による賃金格差が縮小する傾向にあることが読み取れるが、逆に相対的な人手不足感が低いホワイトカラーの賃金が上がりにくくなっていることを示唆している可能性があるといえよう。

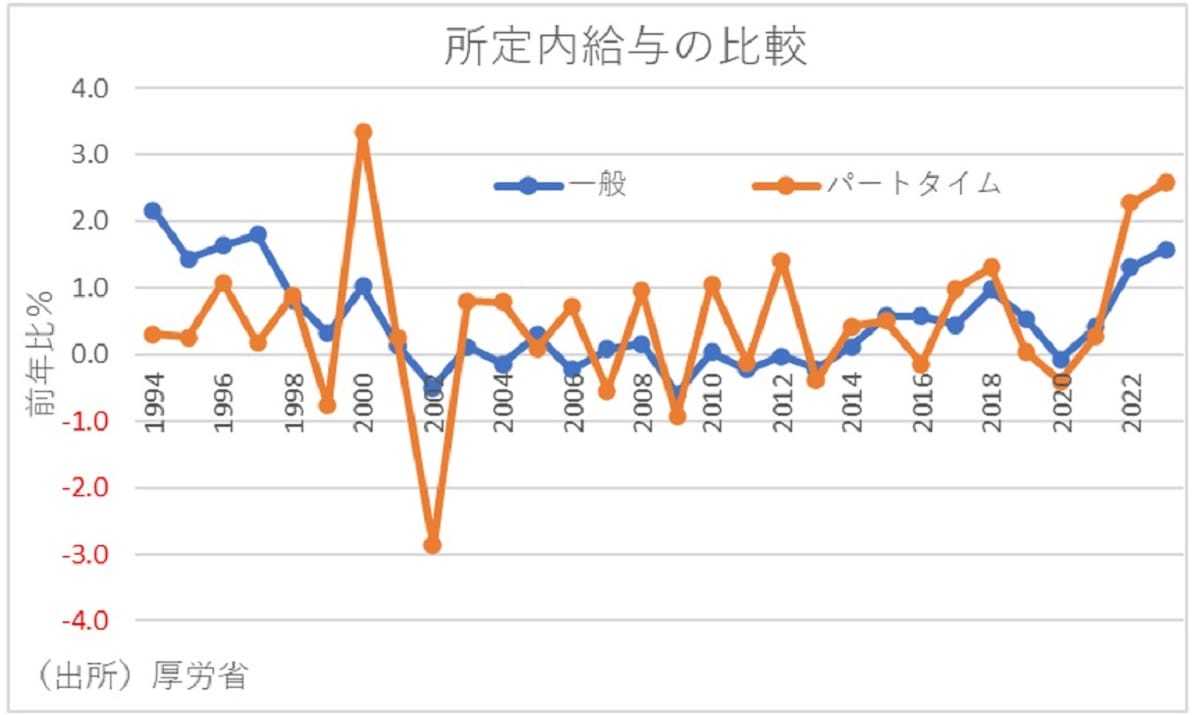

なお、毎月勤労統計ベースで雇用形態別にみると、近年はパートタイム労働者の伸びが正社員を上回っていることがわかる。これは、雇用形態による賃金格差が縮小傾向にあることを意味し、相対的に労働市場の流動性が高くて人手不足感の強いパートタイム労働者の賃金が上がりやすくなっている可能性が高い。

(画像=『Business Journal』より 引用)