弦の繊細かつ悠然とした表現力、木管の澄み切ったそれはそれは美しい音色(フルート、クラ、オーボエのソロの度、下を覗き込まずにはいられない)、そして艶やかで華やかな金管軍に迫力たっぷりパーカッション、全て素晴らしい。合唱多いオペラなので、合唱の迫力も堪能できる。

ティーレマン、楽譜は置いているけれど一度もめくらず。時に、椅子からずり落ちそうな格好で(腰に悪そう)実に丁寧に振っている。くー、やっぱり好きだなぁ、この人の音楽。

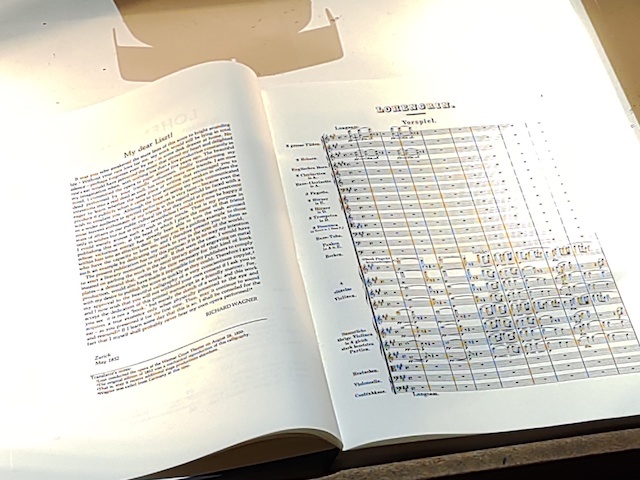

左側、ワーグナーからリストへの手紙。 この作品を初演したのは、逃亡中のワーグナーでなくリストだった。

歌手陣は、そつなくお上手。文句はまったくない。

タイトルロール、デイヴィット・バッド・フィリップ。出てきた瞬間、レオナルドの”サルバトール・ムンディ”にあまりに似ていてびっくり。”救世主”という意味で、この絵画に寄せてると思う。歯並びが信じられないくらい悪くて、さらにびっくり。

エルザ、ハインリッヒ、テルラムンドも含め、さすがウィーン、パリとは集められる歌手のレベルが違って、きっちり聴かせてくれる。去年のトリスタンや一昨年のワルキューレ&黄昏で味わった痺れるような感動興奮はないにしても。今夜のピカイチは、オルトルートのアニャ・カンペ。彼女が一番ワーグナー的と感じる。

演出&セット&衣装、んー。これ、いつできたプロダクションだろう?なんというか、お金かかってない感じ。セットはずーっと一緒。細かい細工で違うふうに見せてはいるけれど、もちょっとセット変換の楽しさとか見たかったな。始まる前から舞台はじに、廉価スーパーのエコバッグみたいなのが置いてあるの見た時から、嫌な予感したけれど、決して美しくはない。イメージは、1910年代?第一次世界大戦のイメージを少し重ねてる気がする。

ローエングリンの衣装、登場シーンで驚いたけれど、最終的には、現実と理想のつぎはぎなのだと解釈できたし、だからこそエルザは現実→理想→現実で着替えなくちゃいけなかったのでしょう。