■「桜美林」の歴史に思わず感動

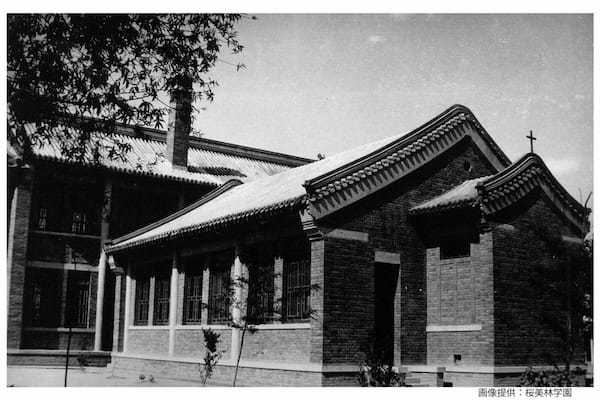

同学のルーツについて、桜美林学園の担当者は「創立者である清水安三は、1921年(大正10年)にキリスト教の宣教師として中国・北京に渡り、貧しい子女を自助自立させるための学校(崇貞学園)を作りました」と振り返る。

そして学校運営が軌道に乗った頃、安三は事業化・大原孫三郎の援助を受けて1924年(大正13年)から2年間、アメリカのオベリンカレッジ(オベリン大学)に留学することに。そして同大学名の由来となったのが、フランスの教育者であるJ. F. オベリンなのだ。

桜美林学園の担当者は「オベリンもまた、フランスとドイツの争いの中にいる子供たちを救うため、1770年に幼児のための学校を作った人物です」と、安三とオベリンの共通点をあげる。また、後の妻となる郁子と安三はオベリンカレッジで出会ったという。

そして時は流れ、太平洋戦争の終戦を迎えた1年後。崇貞学園を中国に接収された安三は1946年(昭和21年)に日本へ戻り、同年に学校を作ることに。その学校こそが「桜美林学園」なのだ。

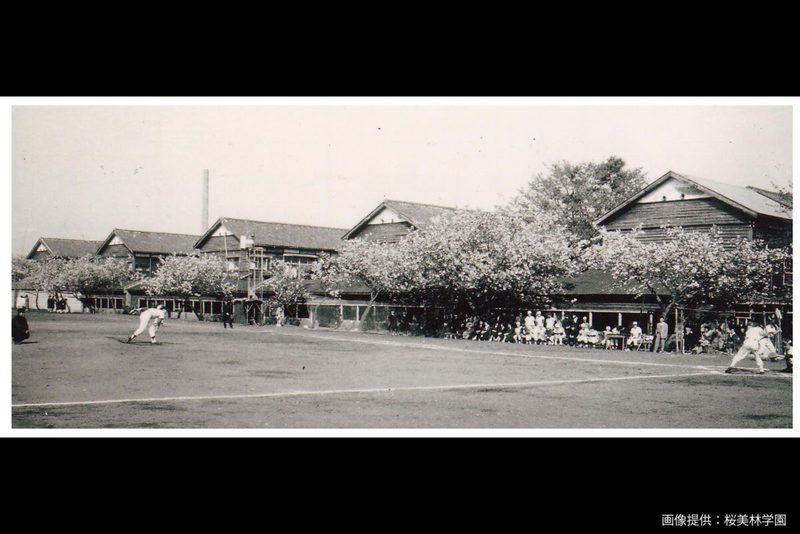

桜美林学園の担当者は、名前の由来について「当時、校舎が桜の中に建っているように見えるほど桜が多く美しかったこと、そして安三夫婦がオベリンカレッジの出身であり、オベリンは2人が生きようとする生涯を貫いた人物だったことから『桜美林(オベリン)』と、新しい学校を命名しました」と説明している。

その後は読み方が「オベリン」から「オビリン」「オウビリン」となり、英語表記も「Obirin」に変化していく。そして学園創立60周年という節目の年・2006年に英語表記を「Obirin」から「J. F. Oberlin」に変更したのだった。

子供たちに「教育」というチャンス、そして救いの手を差し伸べたオベリンと安三の崇高な思いは、現在の桜美林学園にも受け継がれていることだろう。

自身の通う大学の歴史を調べてみると、勉学のモチベーションが向上するかもしれない。

■執筆者プロフィール

秋山はじめ:1989年生まれ。『Sirabee』編集部取材担当サブデスク。

新卒入社した三菱電機グループのIT企業で営業職を経験の後、ブラックすぎる編集プロダクションに入社。生と死の狭間で唯一無二のライティングスキルを会得し、退職後は未払い残業代に利息を乗せて回収に成功。以降はSirabee編集部にて、その企画力・機動力を活かして邁進中。

X(旧・ツイッター)を中心にSNSでバズった投稿に関する深掘り取材記事を、年間400件以上担当。ドン・キホーテ、ハードオフに対する造詣が深く、地元・埼玉(浦和)や、蒲田などのローカルネタにも精通。

(取材・文/Sirabee 編集部・秋山 はじめ)

提供元・Sirabee

【関連記事】

・サイゼリヤ、ミラノ風ドリアに”異変” 「こんな形だった?」ネットで驚きの声続出

・「お店に並んだチョコ」のはずなのに… ある世代は別モノにしか見えないと話題

・アクシデント発生したスーパー、入り口を見ると… 全て解決する「ユルさ」があった

・30代女性の6割がバスタオルは毎回洗濯 「そんなに汚れない」との意見も

・注文通り真っ赤な商品を提供したマックが後悔 購入者に「ご連絡を」と呼び掛け