「産める年齢の女性母集団」が570万人減少する

2024年段階での「産める年齢の女性母集団」は、「15~19歳」から「44歳~49歳」までの合計で22,512,000人となる。未婚率や不妊などを考慮せずにいえば、単純にこの母集団から、2023年には約75万人が誕生したことになる。

一方、20年後の「産める年齢の女性母集団」は、現在の「0~4歳」が「20歳~24歳」になっていて、現在の「25~29歳」が20年後の「45~49歳」になる。ここでも全員が亡くならないと仮定して、20年後の母集団を計算すると、15,069,000人が得られる。

ただし、注意しておきたいことは、20年後の「15~19歳」がこの合計からは抜けていることである。なぜなら、この層は現在まだ生まれていないからである。仮にその層の女性誕生が単年度で35万人とすると、5歳幅の合計では175万人になる。この分を2044年に加算しても、そこでの「産める年齢の女性母集団」は16,819,000人にすぎず、2024年よりも約570万人少なくなる。

(A)(B)には、少母化以外にも、「人口減少社会」への対応にとって緊急の課題がある。これらを20年かけて丹念に取り上げて実践することで、「全世代型社会保障」も見えてくる。

「豊かさと幸せの実感」は社会目標にはなりえないその次には、「国民が豊かさと幸せを実感できる持続可能な経済社会」を目指すとある。

しかしいくつかの論文や著書でも繰り返し指摘してきたように、「豊かさと幸せの実感」は調査対象者による他者との比較によって得られるので、個人の回答もその集計結果もまた相対性を免れないから、国の「社会目標」にはなり得ない(金子、2023:131-148)。

この辺りの感覚は『基本方針』の執筆者に積極的に学んでほしいところである。

『生涯活躍社会の実現』第三には、「女性・高齢者など誰もが意欲に応じて活躍できる『生涯活躍社会の実現』」が挙げられた。趣旨はよく分かるが、「活躍」の定義がないから、その先が具体化できない。ただ前回(7月21日)取り上げた「女性活躍」では明らかに「経済的自立」を前提としていたから、『基本方針』全体でも女性や高齢者の「所得向上」や「就労」含みの「活躍」なのであろう。

そうすると、長い間主婦や高齢者が受け持って来た無報酬に近い町内会活動、民生・児童委員、各種ボランティア活動、交通安全指導員、趣味や娯楽としてのゲートボールやパークゴルフそれに「おもちゃドクター」などの社会参加活動は「活躍」には該当しなくなる(金子、2014:177-239)。

『基本方針』ではそれを直接に表現はしていないが、このような誤解を招かないように、執筆者はもう少し丁寧に「活躍」とは何かを書き込んでほしい。

「活躍社会」とは無縁な価値をもつ国民も存在するさらに、「活躍社会」とは無縁でいたいという価値意識をもつ国民も少なからず存在する。なぜなら、「活躍」とは距離を置き、むしろ自分で行う趣味として旅行や習い事やけいこ事などに没頭したいと願う人々がいるからである。

あとは病気など体調の点で「活躍」できない場合もあり、総じて「意欲に応じて活躍できる人」だけが国民として存在するのではなく、そうではない生き方を選択する世代を越えた人々への配慮もしておきたい。

「健康上の理由で活躍できない人」も多いなぜなら、2022年の通院者率は人口1000人当たり417.3人だったからである。換言すれば厚生労働省「国民生活基礎調査」の結果ではあるが、国民の40%以上が「通院」していることになるので、やみくもに「活躍社会の実現」を高唱するだけでは済まない高齢社会特有の現実がある。

高齢者の「通院率」とりわけ、2022年の結果のうち、高齢者では男性が人口1000人当たり700.2、女性が692.7であったから、「意欲」はあっても、「健康上の理由で活躍できない人」が数多く存在することへの配慮もまたほしくなる(後述)。

それがはっきりしないと、「活躍社会」への「包摂」が上位にあり、そこからの「排除」が下位に来るという形で、国民間に価値序列ができてしまう。「活躍」も含めていずれも個人の生き方なのだから、「上下」の価値評価が生まれるような政策はむしろマイナスに作用するので、政策立案に際しても気をつけておきたい。

第4には「こども未来戦略」により「効果的な実践による「少子化への対応」が挙げられたが、これについてはすでに問題点を指摘しているので、割愛する(金子、2016 ; 2023)。

能力に応じ「全世代」が支え合う『骨太の方針』で課題とされた「全世代型社会保障」は、能力に応じ「全世代」が支え合って構築する(:41)。

それではどのような能力かといえば、何も書いてないから、取りあえず「能力」を発揮する際に一番制約となる「体力、気力、健康状態」について考えておきたい。

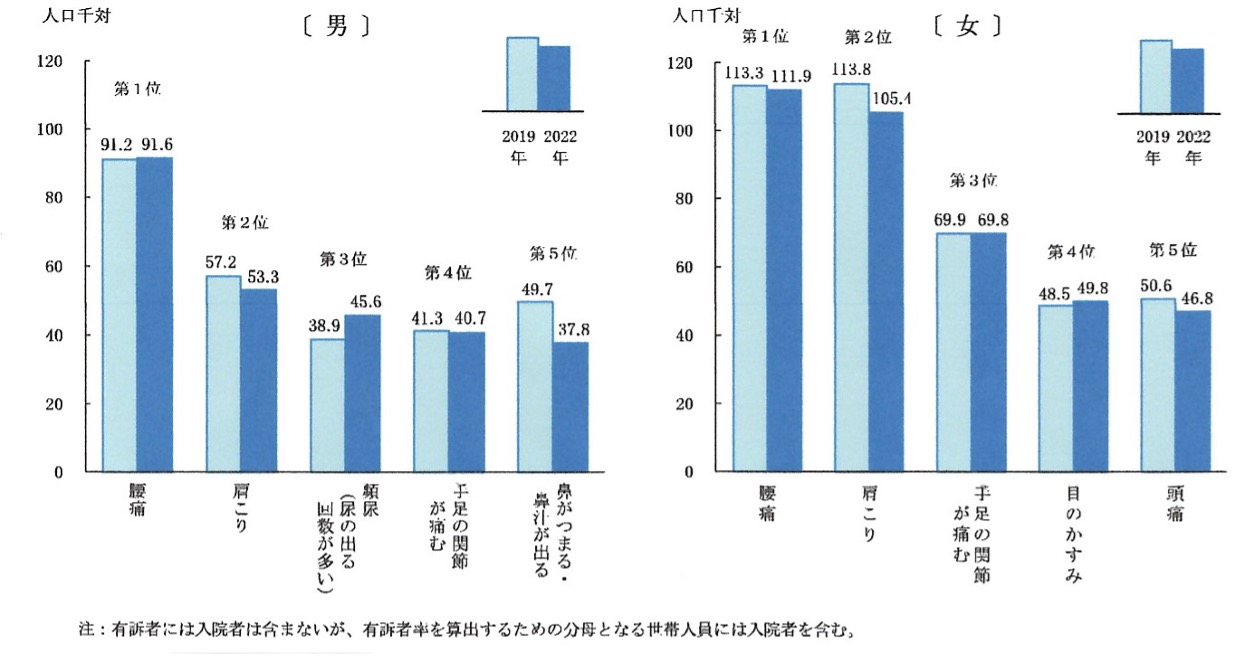

体力、気力、健康状態厚労省が毎年行っている「国民生活基礎調査」によれば、その設問項目となってきた「有訴者率」(人口千人当たりの数字)を使いながら、日本人の「健康状態」の推移をみておこう(図2)。

これはかつての「有病率」にかわるものであり、1989年の「国民生活基礎調査」から採用された指標である。調査票レベルでの回答率、すなわち1000人当たりの病気やけがなどで自覚症状のある人(有訴者)の比率を指標とする(総務省統計局、2024)。

図2 男女別日本人の有訴者率の比較(2019年と2022年)出典:厚生労働省ホームページ「2022年国民生活基礎調査結果」(閲覧は2024年7月20日)

「有訴者率」は2010年322.2、2016年305.9、2019年302.5と下がってきたが、2022年では276.5まで低下した。男性が246.7であるのに対して女性は304.2と高く、年齢層別では高齢者層ほど高くなり、80歳以上では492.7となり、「有訴」項目の第1位から第5位までの性別の結果は図2の通りである。

日本人男性の「有訴」は、上位から腰痛、肩こり、頻尿、関節の痛み、鼻づまりとなり、まとめると整形外科系の「有訴」が3種類であり、泌尿器科と耳鼻科がこれに加わる。

一方女性の上位には、腰痛、肩こり、関節の痛みがきて、整形外科系の「有訴」としては男性と同じだが、目のかすみと頭痛が4位と5位になった。

これらがいわば日常的な「不健康」と国民に認識された身体状況であるが、次にこの「有訴」を踏まえて、実際にどのような通院行動を示しているかをまとめておこう。なぜなら、「有訴」の内容が腰痛や肩こりではあっても、その人が必ずしも医療サービスを受けるとは限らないからである。そのために「国民生活基礎調査」では「通院者率」が用意されている。

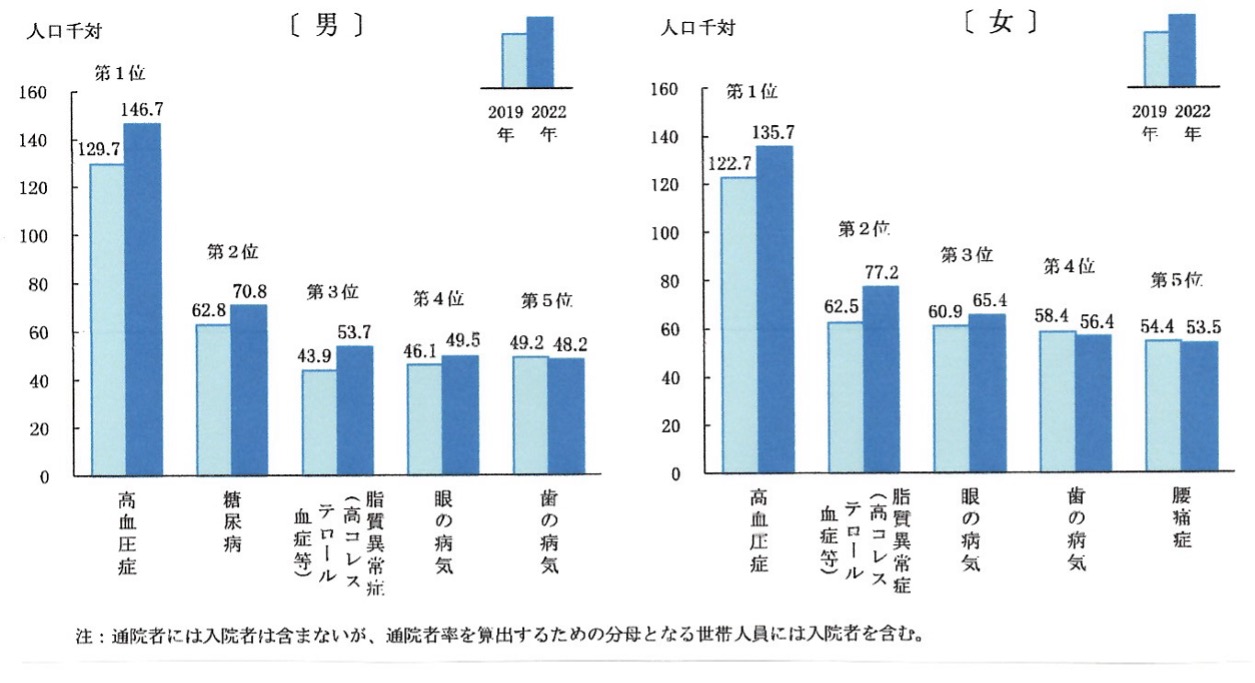

通院者率図3が男女別の「通院者率」である。「有訴者率」は2010年から2022年にかけては漸減してきたが、「通院者率」はむしろ増加してきた。2022年の「通院者率」は人口1000人当たり417.3であった。2010年が370.0、2016年が390.24、2019年が404.0だったから、2022年では明らかに増加傾向が読みとれる。「有訴者率」は男女ともに漸減していたが、逆に「通院者率」は男女ともに増加傾向を示している。

図3 男女別日本人の通院者率の比較(2019年と2022年)出典:厚生労働省ホームページ「2022年国民生活基礎調査結果」(閲覧は2024年7月20日)

性別でみると、男401.9、女431.6で、女のほうがやや高くなっている。

平均寿命は男81歳、女87歳なので、この6歳の差が「通院者率」の男女間の違いの大きな理由であろう。

通院者率にみる男女の特徴男性の上位は高血圧症と糖尿病であり、2019年よりも2022年の方が増えている。第3位に脂質異常症(高コレステロール血症)がきて、目の病気と歯の病気が続く。

一方女性でも、高血圧症が第1位なのは男性と同じだが、2位には脂質異常症(高コレステロール血症)が入った。この両者も2019年よりも2022年の方が増加した。ただし女性では糖尿病が登場しないで、目の病気と歯の病気の後の第5位は腰痛が占めた。

加齢による通院としては男女ともに同じ病状が多く、違いは男性に糖尿病、女性には腰痛が認められたことになる。

総花的な地域医療構想ただ『基本方針』では、以上のような実態の解説というよりも、むしろ医療・介護DX、ICT・オンライン診療、救急医療体制の確保、地域医療構想、医師確保計画をはじめ非常に総花的なまとめ方に終始した印象を受ける。

もちろんがん対策を始め数多くの難病対策や感染症対策も書き込まれてはいる。そのうえで医歯薬連携などの制度論的な課題についてもまんべんなく触れられたが、日本人の「有訴者率」や「通院者率」という時系列的なデータを使った対応は鮮明にはうかがえなかった。

「通説への疑問」の扱いもほしいもちろん、最近の雑誌に見る「健康特集」記事のような、いわゆる「通説への疑問」の解消に役に立つ内容でもなかった。

近年、「通説への疑問」のうち目立つのは、血圧、血糖値、コレステロール値には一喜一憂しない、これらの値を下げる薬は飲まなくてよい、減塩・無塩は間違い、プロテインに良い効果は一切ない、パン(グルテン)と牛乳(カゼイン)が老化を進めるなどの特集である(『PRESIDENT』2024.6.14号)。

また同系の『PRESIDENT MOOK』(2024.3.28)でも、「信じてはいけない健康診断」の大特集がなされている。ここでも血圧、血糖値、コレステロール値の下げすぎはNG、「認知症は心配するだけムダ」、「70歳からのがんは『知らぬが仏』」、「むやみにガン検査を受けないほうがいい」、「食事療法や運動療法の効果は、薬よりも劣っている」、「減塩に意味はない」、「生活習慣病を生活習慣の改善だけで完全に防ぐのは不可能」、「間違いだらけの『がんの常識』」、「食べたくない『身近な添加物』」などが詳しく解説されている。

「健康常識」の扱いをどうするか2冊の雑誌特集で事例とされた、医師の間でもおそらく合意がないような「健康常識」の扱いを厚生労働省はどうするのかが、『基本方針』ではまるで見えてこない。

確かに「全身の健康と口腔の健康に関する科学的根拠の活用と国民への適切な情報提供」の一文は存在する(:42)。同時に「多剤重複投薬や重複検査の適正化」も謳われている。しかし、「何をいつまでにどうするか」への記載が乏しいのである。

その間隙を縫って、「健康もの」や「医療もの」の新書や雑誌の特集が続く。その知識で、患者個人が自らのかかりつけ医に減薬や違った薬の使用を相談しても、なかなかその通りには進まない。

予防・重症化予防・健康づくりの推進困ったことに『基本方針』では、上述した国民の間で一定の支持者がいる「健康常識への見直し」については、あまり積極的ではない。むしろ、「減塩等の推進」や「がん検診の受診率の向上」が推進されている。

これらはいずれもが、「元気な高齢者の増加と要介護認定率の低下」を目標とする戦略の一環として位置づけられてきた。

本稿の文脈でいえば、「元気な高齢者」とは「有訴」するような病気がなく、もちろん「通院」もしていない人々のことになる。ただし、「通院者率」が増加傾向にあることは指摘した通りである。

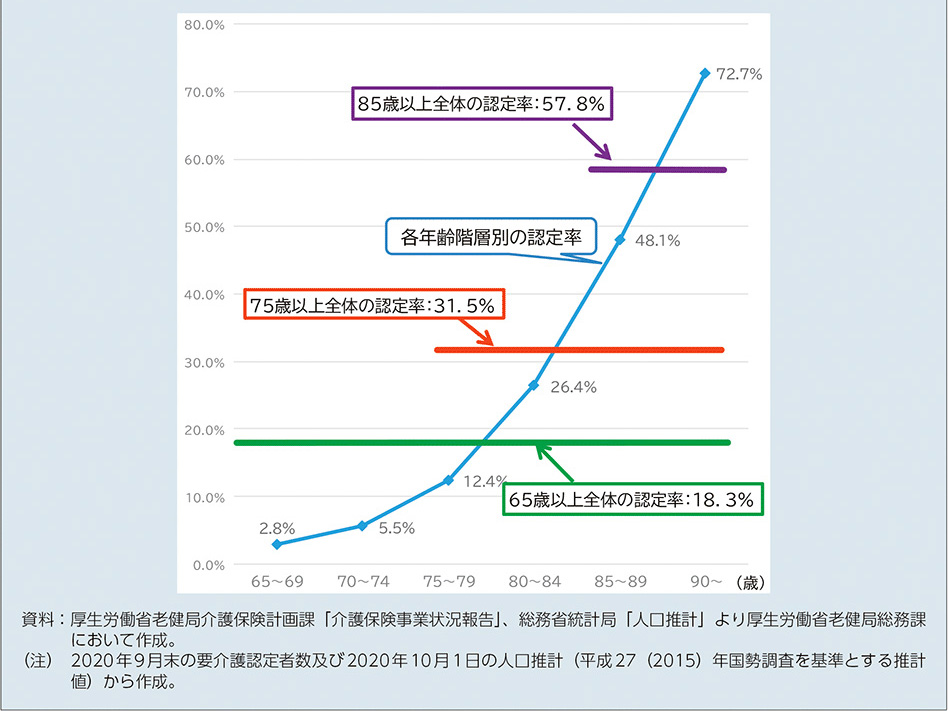

要介護認定率もう一つの「要介護認定率の低下」はどうだろうか。

図4「年齢別の要介護認定率」によれば、2022年で65歳以上全体のそれは18.3%だったが、75歳以上になると31.5%に上がり、85歳以上では57.8%になり、半数を超えるという実態が存在する。

「要介護」が加齢とともに増加することは避けられないから、介護費用の負担や「過剰な介護サービス提供」などについての積極的対応がほしい。同時に、あまりにも過酷な介護労働現場の実態や給与の状態から、せっかく介護の仕事についても、途中で退職する若い世代が少なくない。

『基本方針』でもこれらについては「実効性のある対策を講ずる」(:43)とは書かれているが、そこでは具体策が見えてこない。

図4 年齢別の要介護認定率出典:『令和4年 厚生労働白書』より

そこで世代論の登場になる。日本では周知のように1970年代からの高齢化と1980年代からの少子化の連続的進行により、21世紀になっては「人口変容社会」を呈するようになった。

それは、少子化による年少人口の減少、高齢化による高齢者の増加、そして出生と死亡の差違がもたらす総人口の漸減、そして単身者の増加と核家族率の低下4つの人口動態を含む実態概念であり、この意味で私は使用してきた(金子、2023)。

「人口変容」は単なる「人口減少」ではなく、年少人口と総人口の減少の側面と高齢者人口増加の両面が同時に進行する社会の動態を示す概念でもある。

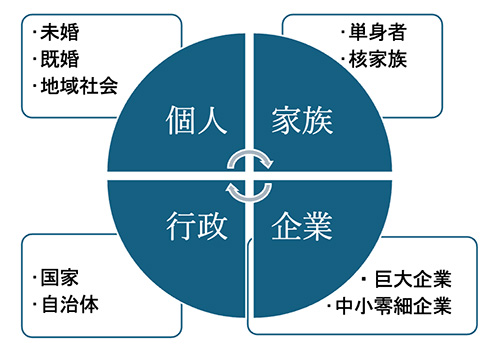

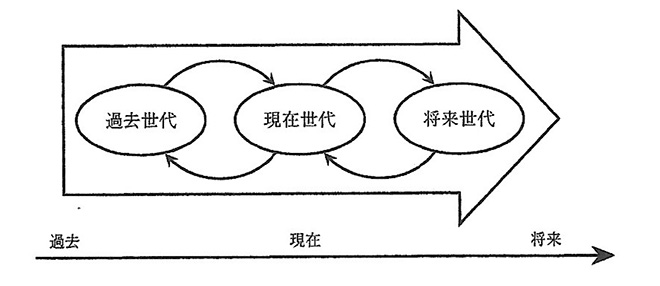

家族は社会的・歴史的生活空間における特定状態としての世代連関そして、「人口変容社会」を構成するアクターには個人、家族、地域社会、企業、行政(国家と自治体)が想定できる(図5)。このうち個人は、地域社会のなかで未婚者と既婚者として社会システム構成員としての地位=役割を果たすものとする。

図5 「人口変容社会」のアクター (注)金子の作図

そこには同一の出生年次により、「類似した状態」を与えられた特定世代に属する個人が層をなしている。

たとえば三世代家族は、祖父母、父母、本人もしくは兄弟姉妹として、それぞれの年次が30年程度異なる世代連関を示している。祖父母が昭和世代、父母が平成世代、本人もしくは兄弟姉妹が令和世代という組み合わせがその典型になる。三世代のいずれにも、「社会的・歴史的生活空間における特定状態」(マンハイム、1928=1976:174)が濃厚に認められる。

人口変容社会の「人間像」と構成要素ここでの「人間像」には、「多数個人が社会的空間のなかで類似した状態・・・・・・にある」(傍点原文、マンハイム、前掲書:157-158)という視点も含めておきたい。さらに「世代の現象は、歴史的動態が展開されるにあたって、その基礎に横たわる要因」(同上:224)でもある。

一般的に家族は世代連関から構成されてきたが、徐々に平均世帯人員が減少した結果、単身者と核家族の両面から社会システムアクターとして登場するようになった。ともに小家族化の引き金となっている。

企業については、日本の企業従業者で7割を占める中小零細企業とグローバル経済の一環を担い続ける大企業の2種類に分けられる。とりわけ生産、流通、消費の経済活動においては、この両者にはそれぞれの特性があることに留意しておきたい。

権力をもつ行政としては国家と自治体として、この両者が「社会資本主義」に果たすところが大きい(金子、2023)。

世代論の応用からいずれにしても、「世代という(中略)問題を、歴史を形成する他の諸力との関係において、もっと詳細に究明すること」(同上:212)を通して、「実効性のある対策を講ずる」ことが見えてくる。この方針によって、『基本方針』の「全世代型社会保障」もまた動き始めるのではないか。

図6 世代連関のイメージ出典:鈴村興太郎ほか編,2006:413.