一人の人間は「包摂」も「排除」もある

さて、「一人一人が生きがいや役割を持つ」ことは当然だが、その「生きがい」の源泉は限られているし、割り当てられる「役割」も極めて限定的である。そのために、小学生教育に「生きがい」を感じて、その「役割」を果たす人もいれば、会社員としてクルマや薬の販売に「生きがい」を持ち、会社の業績向上こそが「役割」と心得る人もいる。

この両者はそれぞれに「排除」的なのだが、総体的にはどちらも社会システムに「包摂」されているという意味では、誰しもが特定分野に「包摂」されつつ、別の分野からは「排除」されているのが社会システムの一員としては通常の姿である。『基本方針』にはこのような観点は見当たらない。

「幸せを実感できる包摂社会の実現」は政策目標にはなりにくいその意味では、わざわざ「幸せを実感できる包摂社会の実現」を政策目標にするには及ばない。なぜなら階層の違いを超えて、政治の一面である「選挙」に「包摂」される有権者としての存在もあれば、特定の株式を持っていることによりその会社に「包摂」される株主総会もある。どちらも該当する人にとっては、個人的な「幸せを実感」できるかもしれないからである。

すべての学校でも、在学生としての「包摂」は自然になされるが、一旦卒業してしまえば、同窓会以外は「排除」されることが多い。これは民間企業でも公務員でもNPOでも同じ構造をもっている。

自らの選択によってその中への「包摂」を選ぶなぜなら、社会システムを構成する個人からみれば、様々な「分離」の関係を基調としつつも、自らの家族・親族や友人それに職場での「結合」の細い関係は維持しているからである。

換言すれば、数多くの断片で社会システムに関わっている個人でも、自らの選択によってある種の社会システムの断片領域への「包摂」を選ぶことができる。

これは世代間での相違はもとより、一人の個人でも、小学生での「包摂」は学級に象徴されようが、中学生になればその他のたとえば野球部やバレー部という部活動にも「包摂」範囲が広がる。

結合定量の法則さらに高校生になると、受験をめぐる予備校や通信教育など「包摂」さえも登場する。これらすべてでジェンダー間の違いは生じない。

大学を卒業して社会人になれば、ますます選択の範囲は広がるが、「包摂」の範囲がそれに比例するわけではない。なぜなら、人間個人の持ち時間も関心も限られているから、無制限の「包摂」はあり得ないからである。

これは高田保馬が発見した「結合定量の法則」(高田、1949=1971=2003:166-179)で説明することができる。

個人でも社会でも「定量の法則」は成立する「結合定量の法則」は、①結合強度の相関と、②結合強度と数との関係に分けられている(同上:168-169)。

「結合強度の相関」とは、「個人」の場合では特定の人と強く結びつけば、他の人々との結合が弱くなることを意味する。また「社会」の場合でも、家族・親族との結合が強ければ、日本全体の社会システムへの関心は薄れるだろうし、「会社」一辺倒ならば、居住地域の「町内会」や「労働組合」への配慮は乏しくなる。

もう一つの「結合強度と数との関係」とは、接触する人々が増えれば、全体的にはそれぞれの個別関係が弱くなってしまう。現代社会のように無数の団体・組織・機関が林立していれば、個人が多くの団体・組織・機関に所属するほど、全体としての社会システムの動きが一元化されないために、社会全体がまとまりにくくなる。

このような社会学の観点がないままの「包摂社会」論では、行政上の政策展開も難しくなるだろう。ここでも、『基本方針』の執筆者に先行研究の目配りを求めておきたい。

無定義の「共生」や「共助社会」次に、(1)共生・共助・女性活躍社会づくりについてのべるが、ここでも無定義のままで「共生」や「共助社会」が繰り返し使われている。これは『基本方針』執筆者のくせであろう。

たとえば、「地域において安心・安全に暮らせる共生・共助社会の構築を目指し、本年夏頃を目途に新たな高齢社会大綱を策定する」(:27)とある。これだけでは「共生・共助社会」の説明としても不十分である。

女性活躍男女共同参画の流れを受けて、日本の「女性活躍」は、「経済的自立」に向けて、働く女性を軸とした「女性役員」の増加、「女性起業家支援」「女性の所得向上」というように、「活躍」のイメージが給与を前提とした労働に偏りすぎる印象がある。そして「仕事と育児・介護・の両立支援」が最後に付加される。

あたかも専業主婦で町内会に関わったり、こども食堂のボランティア活動や、子どもの野球サークルやサッカー少年団の応援という形での地域社会での「母親」の「活躍」は無視されているように思われる。

これらは「骨太の方針」に「包摂」されていなくて、「排除」されてきた。それは、「一人一人が生きがいや役割を持つ包括的な社会を実現する」という『基本方針』の趣旨にも反するのではないか。

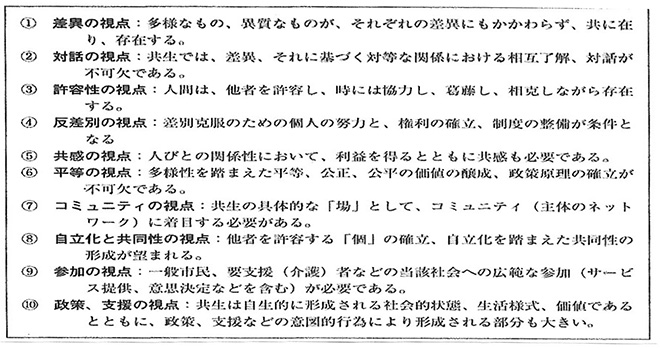

共生の視点なぜなら「共生」だけを取り上げても、最新の専門書では「共生は自生的な関係性であるとともに、意図的な行為によっても生起する」(三重野、2023:17)と定義されていて、10の視点にまとめられているからである(表1)。

表1 共生の視点出典:三重野(2023:19)

私たちが生きている社会システムでは、三重野が整理した10点にもおよぶ「共生」があり、状況次第で臨機応変に各自が「共生」を使い分けている。とりわけ「差異」を認め合う中で、「平等」の視点を堅持できるかどうかが、現実的「共生」の現場では求められている。これは「包摂」と「排除」と同じ文脈にある。

上の例でいえば、「女性役員」や「女性起業家」と同じ文脈で専業主婦としての地域活動もまた「包摂」されないと、「骨太の方針」にはそぐわない。

「共助」はNPOだけが行えるのではない一方『基本方針』における「共助」は、なぜかNPOに特化した印象を与える記述になっている。

「寄附の促進等に加え、NPOの行う事業を支援する中間支援組織を通じた支援を含め、・・・・・・NPO法人の活動促進に向け、(中略)環境整備を進める」(:28)。

しかし「共助」は元来、「近隣地域のなかでの人間関係を媒介とした支え合いのあり方」(金子、2023:188)であり、いわゆる五助としての自助、互助、共助、公助、商助の一翼を形成する。決して「共助」だけが「幸せを実現できる包摂社会」にとって有効な要件なのではない。

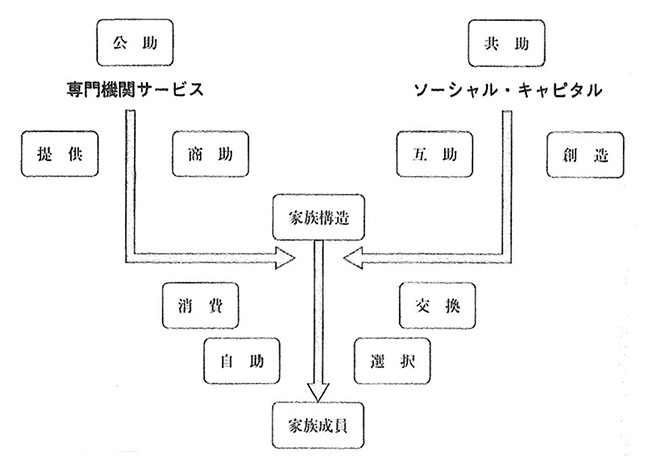

これらの「五助」を家族構造に関連させれば、図1が得られる。

図1 総合地域福祉社会システム出典:金子、2023:189

このように『基本方針』では「共助」しか使われていないが、「共助」は「自助」「互助」「公助」の「三助」に「商助」を加えた「五助」の一部であるというのが私の立場である。

ここにいう「五助」とは、専門機関のサービスの代表である「公助」(自治体主導)と「商助」(民間企業によるビジネス)に加えて、居住するコミュニティ内部の人々が「ソーシャル・キャピタル」を発揮して日常的に助け合う「互助」、災害緊急時や年に数回の道普請や溝浚えの伝統をもつ共同作業時の「共助」、そして基本的には自己責任と重なる「自助」を融合させたものである。

これは家族構造を軸として、その全体関連的支援図式の意味をもつので、「五助」すべてが「総合地域福祉社会システム」に関連することになる。

自助、互助、共助さらに細かく説明すれば、家族内の自助とは、自己責任と重なる自らの行為を指していて、高齢者からその孫までの三世代いずれにも等しく求められる。

また互助とは可視的な近隣関係の中で、居住者が持つ「ソーシャル・キャピタル」を利用して日常的に助け合うことであり、相互性を軸とした関係がそこにはある。

そして、共助はNPOだけではなく、災害や犯罪発生時のいわば緊急時や年に数回の近隣での共同作業(小公園の草取り、道普請、溝浚えなど)なども含んでいて、この三者は日常的に居住者がもつ「ソーシャル・キャピタル」によって支えられている。いわば専門サービスとは無縁の日常的な素人としての関わりの中で培われている関係性が読み取れる。

公助と商助ところが、公助と商助はともに専門機関が請け負ったサービスを居住者に提供することで発生する。両者の違いは、公助の場合は全額もしくは半額程度の税金が自治体や国によって支払われるサービスであることに対して、私が命名した商助では民間企業が有償で個人に提供するサービスを基調とする。

たとえば「夕食宅配サービス」は両方が共存しているが、多くの場合で公助では一食600円のうち半額が本人負担で、残り半分は自治体が負担する。しかし、民間企業が提供すれば、その費用は全額利用者本人が支払うことになり、それが商助と位置付けられる。その意味では、地下鉄やバスの「敬老優待パス」もまた、公助の性質をもっている(金子、前掲書:188-190)。

五助のすべてが皆無『政策ファイル』ただし残念なことに、『経済財政運営と改革の基本方針2024~政策ファイル』の「新たな広域圏の形成」でも「全世代型健康診断」そして「新たな働き方・暮らし方を実装するモデル地域の創出」でも、これら五助のすべてが皆無である。

代わりに、前稿(7月14日)で疑問視した「リ・スキリング」や「リ・デザイン」、「スタートアップ」、「コ・ワーキング」などのカタカナ用語は頻繁に使われた。これでは国民への浸透力に不安が残る。

孤独・孤立対策にも商助が有効というのは、そのようなカタカナ用語ではなく、五助の一翼を担う「商助」は、単身社会の中で新しい機能を帯びつつあるからである。単身化の進展で、一人暮らしの高齢者が全国的に増加してきたが、それに伴いいわゆる「孤独死・孤立死」もまた増えてきた。