この予算減額では国立研究機関による研究開発力の強化は無理

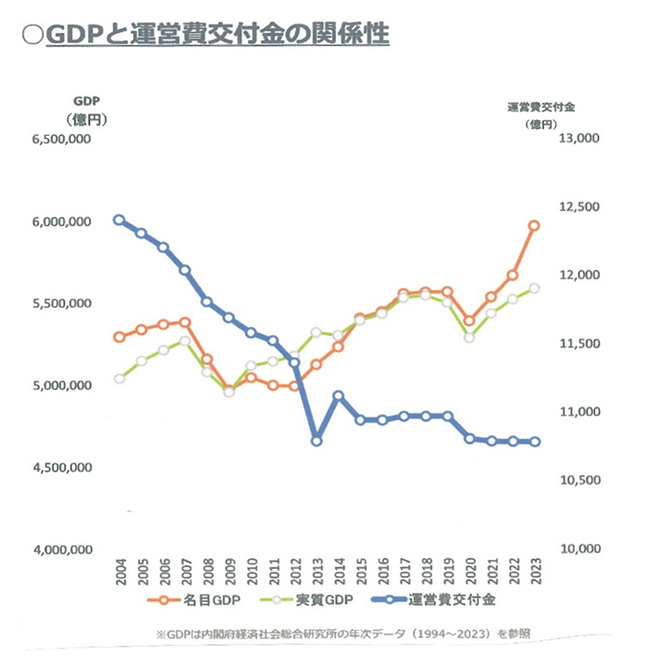

さらに、『グランドデザイン』の「6. 官民連携による科学技術・イノベーションの推進」の(6)になると、「国立研究機関による研究開発力の強化」として、「国立研究開発法人」には「柔軟な人事・給与制度の導入」をはじめ「研究セキュリティ・インテグリティの強化を図る」としながらも、その実態は図3で示されるように、「名目GDP」や「実質GDP」が回復しても、国立大学への「運営交付金」は減少の一途をたどってきた。

図3 GDPと運営交付金の関係性出典:国立大学協会声明(2024.6.7)

とりわけ、「名目GDP」530兆円、「実質GDP」でも500兆円を超えていた時代に始まった国立大学法人への「運営交付金」がほぼ毎年切り下げられてきたことが、大学の持つ研究力を阻害して、教育力を低下させたと考えられる。

この20年間でみれば、国立大学で業績を上げて、頃合いを見て東京の有名私大に移る研究者も確実に増えてきた。

なぜなら年収で300万~500万円の違いがあることにより、研究者個人でみれば10年単位での年収と退職金を加えた生涯獲得賃金の格差が、国立大学と有名私大間で大きくなってきたからである。

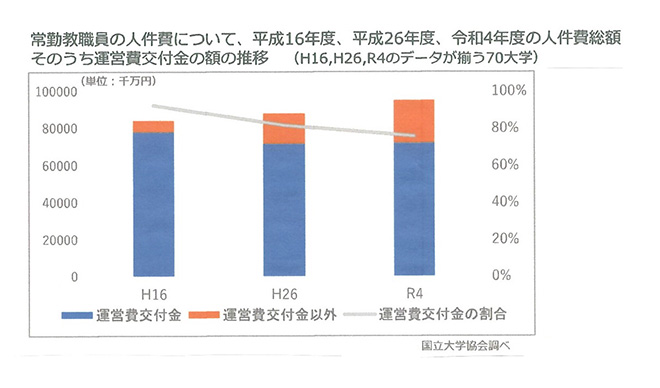

さらに、増え続ける博士論文審査や修士論文審査に伴う時間の増加や管理業務にも手間暇を取られることから、三大都市圏に立地する私学への移籍の趨勢が定着したように思われる。それは図4「常勤職員の人件費」の推移でも確認できる。

図4 常勤教職員の人件費出典:国立大学協会声明(2024.6.7)

法人化が始まった平成16年(2004年)と平成26年(2014年)そして令和4年(2022年)の推移から、人件費総額が膨らむ中での運営交付金の持続的減少、したがって人件費に占める運営交付金の割合の低下が鮮明に読み取れる。そしてこれは給与だけではなく、研究費にも如実に反映されてきた。

法人としての義務的経費の増加そのうえ、法人化時に想定されていなかった義務的経費が増加した。たとえば、高齢者の再雇用人件費、消費税率引上げ(5→8→10%)への対応、固定資産税(職員宿舎等)、監査費用、情報システム費用、健康診断費用などである。

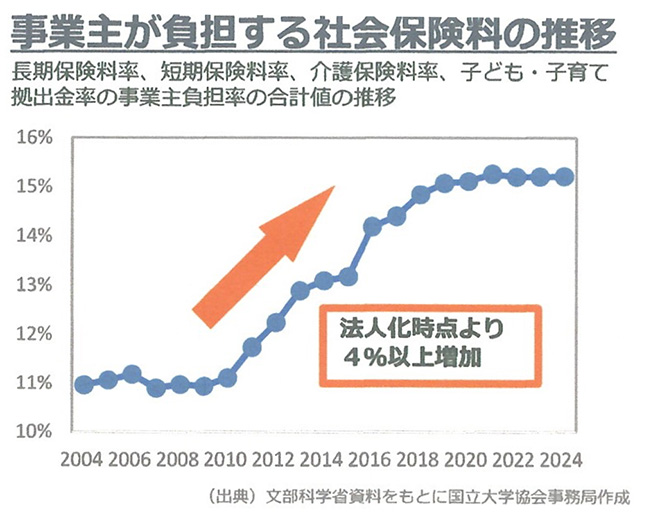

図5の社会保険料の増加は法人なので仕方がない面もあるが、この辺りの配慮もまた政府文科省に求めておきたい。

図5 事業主が負担する社会保険料の推移出典:国立大学協会声明(2024.6.7)

ここまでは、(3)「地方活性化および交流の拡大」②「個性をいかした地域づくりと関係人口の拡大」のなかで、とくに「リ・スキリング」や「スキル・アップ」関連で若者の大学教育について、国大協の「もはや限界」に着目してその現状と課題を探った。

農林水産業の持続的な成長及び食料安全保障次に(3)「地方活性化および交流の拡大」③「持続可能な観光立国の実現」については、「2030年に訪日外国人旅行者数6000万人、消費額15兆円を目指す」とあることを紹介するだけにして、④「農林水産業の持続的な成長及び食料安全保障」について、いくつかの論点を示しておこう。

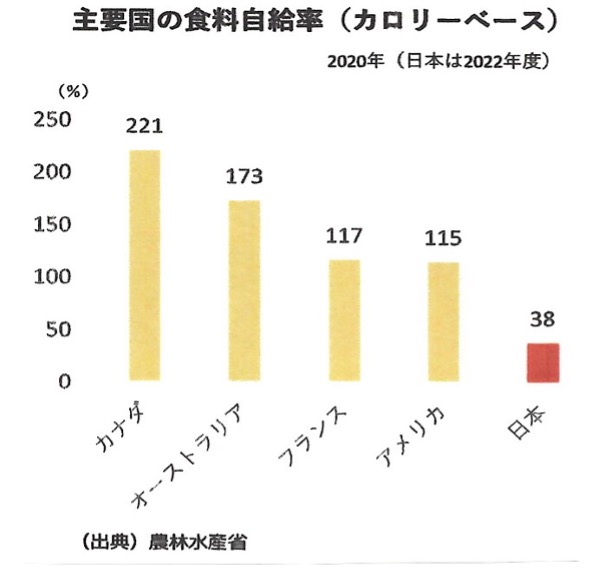

重要なデータは少なくとも2つある。一つは「食料自給率」であり、もう一つは「基幹的農業従事者の平均年齢」である。

まずはこの両者の現状を見ておこう。「基幹的農業従事者」とは「農業就業人口のうち、日常の主な状態が農作業に従事していた者」(矢野恒太記念会編、2005:136)であり、専業農家世帯主がその象徴である。

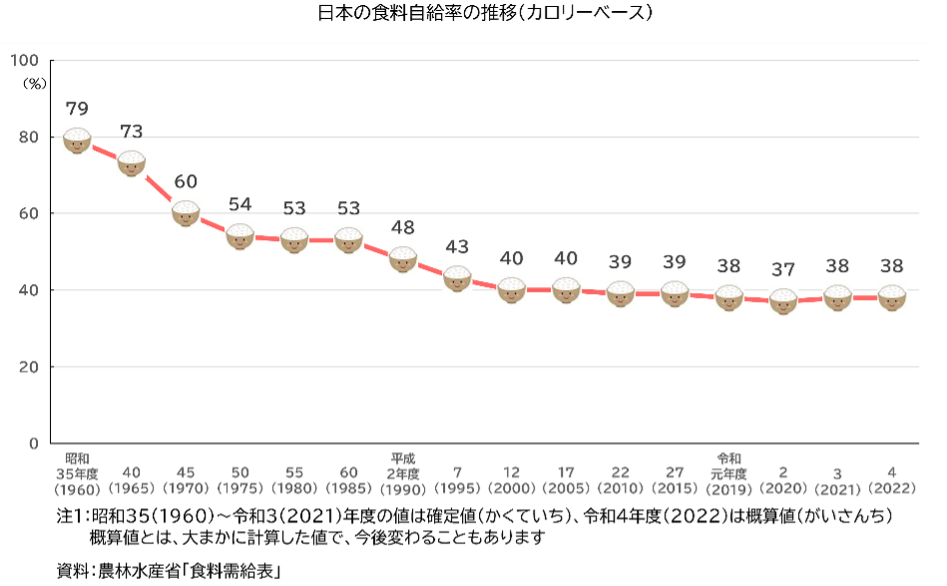

日本の「食料自給率」は38%概略的に言えば、2000年から日本の「食料自給率」は40%を超えたことがない(図6)。

図6 日本の食糧自給率の推移出典:農林水産省ホームページ「日本の食料自給率」(閲覧は2024年7月7日)

その結果、カナダ、オーストラリア、フランス、アメリカと比較すると、日本の食料自給率38%は非常に見劣りする現状が続いてきた(図7)。G7のアメリカ、フランス、カナダはいずれも食料自給率が100%を超えているし、農業大国のオーストラリアでは173%に達している。

図7 主要国の食料自給率(カロリーベース)出典:『経済財政運営と改革の基本方針2024~政策ファイル』:12

日本においてこの状態が25年間続いてきたことは、食料事情が「国の安全保障」を左右するという現代の国際関係からすると、由々しき問題になるだろう。

『基本方針』でもそれは理解されているようであり、「食料自給率その他の新たな目標設定や農林水産業・食品産業の生産基盤の強化」(『基本方針』:26)は謳われたが、新たな目標値は出されなかった。

食品の輸出増加と並行した食料自給率の向上その代わりに、「食料供給基盤強化も念頭に海外需要に応じた農林水産物・食品の輸出を促進する」(同上:27)が書き込まれた。さらに『グランドデザイン』の末尾では、その数値目標を掲載している。すなわち「農林水産物・食品の輸出について、2025年2兆円、2030年5兆円とする」(:67)とある。

しかし、「食品の輸出」よりも、まずは「食料自給率」を1990年の48%あたりにまで増加させる方策を実行することが重要だろう。

そうしなければ、食品輸出で稼いだ2兆円などは、小麦635万トン、大豆335万トン、トウモロコシ1600万トンの合計2430万トン(輸入代金6730億円)、肉類合計495万トン(同1兆1800億円)、生野菜190万トン(3470億円)、冷凍野菜100万トン(1870億円)などの輸入代金によって、簡単に費消されてしまう。ちなみに、以上の輸入代金総額は2兆3870億円になる(稲垣、2023)。

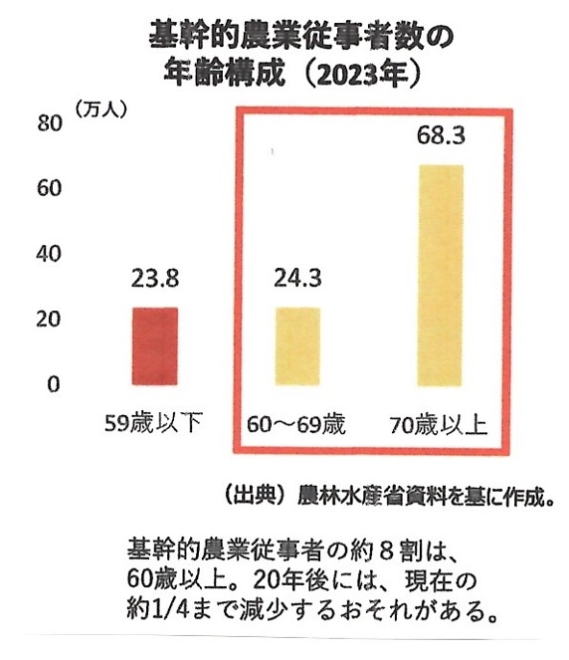

誰が(どこが)これを実行するのかさらに、その他にもたくさんの課題が列挙されているが、「食料供給基盤強化」でも「農林水産物・食品の輸出促進」にしても、問題は誰が(どこが)これを実行するのかが不明な点にある。

「基幹的農業従事者」の超高齢化による限界なぜなら、図8で示されるように、「基幹的農業従事者」(農家の世帯主)の高齢化がすでに限界に達してきたからである。2023年で既に7割近くが70歳以上の農家の世帯主に10年後まで現役をお願いすることは難しい。そのためわざわざ図8には(注)まで付けて、その厳しさが指摘されている。

図8 基幹的農業従事者数の年齢構成出典:『経済財政運営と改革の基本方針2024~政策ファイル』:12

ところが、『基本方針』では農業の持続的発展に向け、地域計画を踏まえた担い手の育成・確保」だけが文字としては認められるだけであり、日本全国の高齢化の15年先を走る農家の世帯主の高齢化に対しては具体的な対応が用意されていない。

農業従事者の超高齢化は予見されていたこの農業従事者の高齢化については数十年前から危惧されてきたことである。とりわけ小学生向けの『百科年鑑』でさえも、「農業に従事する人のうち約69%が60歳以上だ」(『朝日ジュニア百科年鑑』2007:240)と書かれているほどである。農水省の担当者はこの20年間でこの危惧に対して何を行ってきたのだろうか。

この高齢化問題への視点抜きでは、農業法人の経営基盤強化、サービス事業体の育成、スマート技術の開発、農福連携などもまた進まないのではないか。

以上、「まち、ひと、しごと」の地方創生論を通して、6月21日に発表された「骨太の方針」について、その普遍性並びに限界を示してきた。

教育を媒介とした北海道の地方創生事例最後に北海道の事例でいえば、日本ハムファイターズが根拠地とする「北海道ボールパークFビレッジ」(北広島市)に、6学部9学科を擁する医療系総合大学である北海道医療大学が2028年に移転する。

現在は札幌市に隣接する当別町にあるこの大学の総学生定員数は大学院、専門学校を含め約3,600名であるが、「ファイターズ スポーツ&エンターテイメント」を柱としたまちづくりを開始した北広島市に移ってくると、そこでは「まちづくり」のもう一つの「教育」という柱ができる。

いわばプロ野球というスポーツと医療系の教育というハイブリッドの「まちづくり」の方針ができることになる。

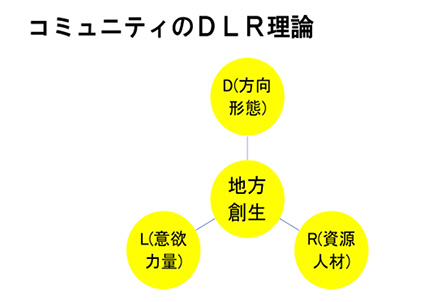

図9のコミュニティのDLR理論から見れば、使える資源(R)が「スポーツ&エンターテイメント」と「教育・医療・薬学」であるから、それらに関連する「ひと」の「しごと」が増えて、最終的には人口増加も活力も期待できる。

図9 コミュニティのDLR理論出典:金子、2018:215.

地方創生がらみの社会課題への対応は、理論的にも実践的にもこれまでの内容で語りつくせるわけではないが、2024年「骨太の方針」を見る限り、本稿で取り上げた論点を優先して議論しておきたい(金子、2016)。

【参照文献】

朝日新聞社,2007,『朝日ジュニア百科年鑑 2007』朝日新聞社. 稲垣公雄,2023,「日本の食料国内生産と輸出量の実態」三菱総合研究所ホームページ(閲覧は2024年7月7日). 閣議決定,2024,『経済財政運営と改革の基本方針2024』(6月21日). 閣議決定,2024,『経済財政運営と改革の基本方針2024~政策ファイル』(6月21日). 閣議決定,2024,『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2024年改訂版』(6月21日). 閣議決定,2024,『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2024年改訂版 基礎資料集』(6月21日). 金子勇2016,『「地方創生と消滅」の社会学』ミネルヴァ書房. 金子勇2018,『社会学の問題解決力』ミネルヴァ書房. 金子勇,2023,『社会資本主義』ミネルヴァ書房. 金子勇編,2024,『世代と人口』ミネルヴァ書房. 週刊東洋経済編集部編,2022,「学校が崩れる」『週刊東洋経済』第7064号:38-69. 矢野恒太記念会編,1991,『数字で見る日本の100年』国勢社. 矢野恒太記念会編,2005,『日本国勢図会 第63版』矢野恒太記念会.