デジタル行財政改革

次に(2)「デジタル行財政改革」を取り上げる。いわゆるDXなのだが、あらゆる方面にデジタル化を推し進めるのがこの数年来の政府の根本方針のようである。

そのため網羅的な政策案として教育、交通、医療・介護、子育て、福祉相談、防災などの分野が対象とされるが、現状は専門人材の確保、官庁の業務見直し、システム構築、デジタル公共インフラ整備が謳われたに過ぎない。

政権の政策の柱に位置づけたものの、いわば事業のための入口段階で専門人材が不足して、システム構築がままならないのでは、即効性に欠けるであろう。

直前の菅政権ではデジタル化の一環として「印鑑の廃止」が特に強調されたが、その後の進展はなく、日常生活でも「印鑑」が不要にはなっていない。

このようにDXへの熱意とその具体化政策にはかなりな距離がある。それは身近なDXの典型である「マイナ保険証」への移行ですら、デジタル大臣の熱意とは裏腹に国民各層からの反発が強いという現状に象徴されている。

地方活性化および交流の拡大さらに(3)「地方活性化および交流の拡大」では、まず①「持続可能で活力のある国土の形成と交通」の「リ・デザイン」が冒頭に来た。

これまで通りの内容であり、国土全体で「コンパクト・プラス・ネットワーク」を始め、「ネイチャーポジティブ」(自然再興)など独自の表現にも事欠かないが、交通DX・GX全体としては説明不足のまま使用されている。

「赤字」鉄道路線の廃止とローカル鉄道の再構築不思議なことにこの中には、「ローカル鉄道の再構築」が含まれていた。しかし、この10年間で明治期からの先人が苦労して敷設してきた鉄道路線が、「赤字」という理由でかなり廃止されてきた北海道からみると、いささか唐突な印象を受ける。

「再構築」するくらいなら「赤字」鉄道路線を「廃止」せずに、国が直轄すればいいのにという思いを抱いてしまう。ただこれはもちろん北海道だけの問題ではない。

JR東海、JR東日本、JR西日本の三社は新幹線の売り上げ増で黒字基調かもしれないが、その他の地方JRでは軒並み赤字経営であることを考えれば、交通DX・GXを掲げても、先行きは暗くなる。なにしろ、三大都市圏以外の地方の大半は過疎化と高齢化が深刻なうえに、自家用車保有率が高いから、地域交通「リ・デザイン」だけでは交通問題の解消は難しいだろう。

個性をいかした地域づくりと関係人口の拡大地方活性化および交流の拡大に関しては、②「個性をいかした地域づくりと関係人口の拡大」という柱が建てられた。沖縄振興・北海道開発はもちろん、全国の過疎地域、離島、豪雪地帯などの「条件不利地域対策」でも、「地域一帯で取り組みを推進する」とある(:25)。

気になるのは「教育・医療・福祉が融合したこどもの貧困対策」、「Well-beingの拠点設置」である。このうち「こどもの貧困」の背景には「親の貧困」が必ずあるので、「教育・医療・福祉」だけではなく、「個性」の一環としてその地方の資源を活かした「しごと」や「消費」面での対策が含まれなければ、「子どもの貧困対策」は成功しない。

Well-beingの「拠点設置」とは何かまた、Well-beingは理論的には評価を軸とする主観指標で構成されるものであるから、その「拠点設置」の意味と具体策がはっきりしない。

かりに客観指標として日常生活の利便性を支える買い物施設、義務教育学校、内科小児科医院、駅やバス停、郵便局や銀行、市区町村役場や出張所などへのアクセス時間や距離を使っても、最終的には居住者による「かなり満足」や「やや不満」という主観指標が得られる。

その主観指標・客観指標を合成したWell-beingの「拠点設置」などが、日本のどの地域で現実化するのだろうか。

若者の地方移住を促す取組に地方国立大学の役割が抜けているもう一つの「地方活性化」の方針として、「若者の地方移住を促す取組の強化」が謳われていて、その具体策として企業の地方移転、産学官金連携による地域密着型企業の立ち上げ、地域おこし協力隊などの人材確保が事例とされたことにも疑問を感じる。

なぜなら、そこでは全国的にみると、三大都市圏以外の地方に立地する国立大学が64.3%に達する実情への配慮が皆無だったからである。

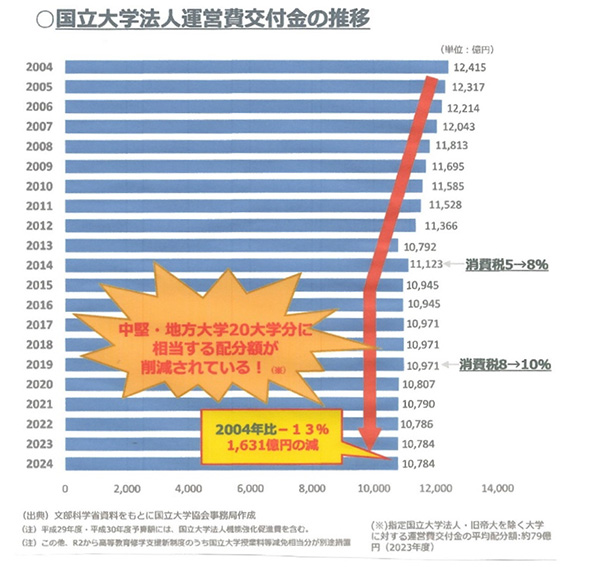

図1は小泉内閣時代に法人化されてからの国立大学法人への「運営費交付金の推移」だが、俗に毎年1%削減といわれてきた。実際には、2004年と2024年を比べると、13%の減少になっている。86の国立大学で、2004年の総額は1兆2415億円だったのが、2024年では1兆円ぎりぎりまで削減されてきた。

図1 国立大学法人運営交付金の推移出典:国立大学協会声明(2024.6.7)

しかも旧7帝大を除く79大学の平均運営交付金は2023年度でいえば、1大学当たりわずか79億円でしかない。これに新入生の入学金・授業料や在校生からの授業料を加えて、医学部・付属病院を持つ大学ならば、そこでの医療費収入が加算された分が総予算でしかない。

この予算規模で、文科省やマスコミから日本の国立大学が世界最高の研究教育水準を達成することや、論文被引用数の増加を期待されても、それは無理というものである。なぜなら、常勤の教授・准教授でも独自の研究時間がますます減少してきているからである。

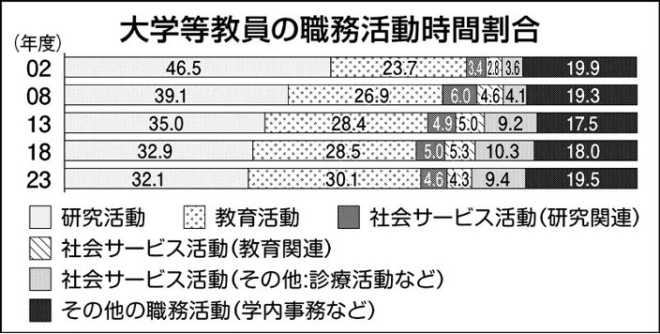

図2に見るように、国立大学法人化直前の2002年には46.5%というように、持ち時間の半分近くが「研究活動」に充てられていた。それが法人化して、大学院大学が進むにつれて、「教育時間」が増加し始め、3種類の「サービス活動」も増え始めた。

教員定員増への配慮がないままに、国際化と称した政府の方針のために留学生は倍増したが、そのための部屋は用意されてはこなかった。

図2 大学等教員の職務活動時間割合出典:ニュースイッチ(2024年7月2日) 閲覧は7月5日

さらに学内委員(総務委員、学生委員、教務委員、図書委員、科研費担当委員、留学生担当委員、紀要編集委員、〇●問題担当委員など)が増えて、おおむね一人の教員が2~3の委員を掛け持ちする状態が出現して、今日に至っている。そして気が付いてみると、研究時間は持ち時間全体の3割までに低下した。

以上は私立大学国立大学合わせて在職43年間の私の経験と、その後の実情は現職の教授からの情報を基にしている。6月7日の国立大学協会声明の 「しかし、もう限界です」は、そのような現状の中での悲痛な叫びである。

30歳代40歳代では「リ・スキリング」は困難『週刊東洋経済』(2022年7月23日号)で特集された義務教育の教員不足2000人は当時話題になったが、その現状は2年後でもあまり変化していないようである。加えて高等教育とりわけ国立大学協会の「もう限界」を傍観するかのように、『基礎資料集』(:24;28)でも「リ・スキリング」や「スキル・アップ」が盛んに強調されている。

義務教育から大学教育までの16年間で本格的に学習した経験がなければ、30歳代40歳代でいくら「リ・スキリング」や「スキル・アップ」をやっても、身に付かない。なぜなら、スポーツや芸術と同じく、教育ないしは学習は若い頃からの経験則の積み重ねが大きいからである。

この数年間の「少子化」や「防衛」がそれぞれ6兆円を超えてきた予算実績からすると、大学を抜きにしたこの「骨太の方針」では、「若者の地方移住」に真剣に取り組んでいるとも思われない。

なぜなら、総額でわずか1兆円の予算規模の86の国立大学のうち、三大都市圏に立地して旧帝大の伝統を持ち、予算面でも規模が大きい東大、京大、阪大、名古屋大以外の大半が地方にあり、地域社会や産業界との連携の下で、人材を育成する努力を積み上げてきたからである。

ここへの配慮がないままでは、「若者の地方移住」の成果は期待できないだろう。