(2)単独世帯率 × TFR

単独世帯とは世帯人員が一人の世帯数であり、総世帯で割った数値が「単独世帯率」になる。

直近の国勢調査結果を見ると、これは32.38%(2010年)から34.53%(2015年)を経て、37.97%(2020年)へと増大してきた。(1)で東京都と北海道の単独世帯率は紹介したが、それ以外のたとえば京都府は41.20%で第3位、TFRも1.25で第44位というように、両者の関連がここでも予想される。

そこでまず沖縄県も含む47都道府県データにより、両者の相関係数を計算したところ、r=-0.24728(沖縄県込み)が得られた。表5に照らしてみると、「弱い負の相関」があることになる。

さらに沖縄県を外して46都道府県データを使った相関係数でもr=-0.31576(沖縄県なし)が出た。これにも「弱い負の相関」があるといってよい。

婚外子率と合計特殊出生率経験則でも分かるように、婚外子率が2%の日本では、男女とも一人暮らしではなかなか子どもを持つということにはなりにくい(表6)。そのため単独世帯率が増えることとTFRが下がることの間には相関が認められるのである。

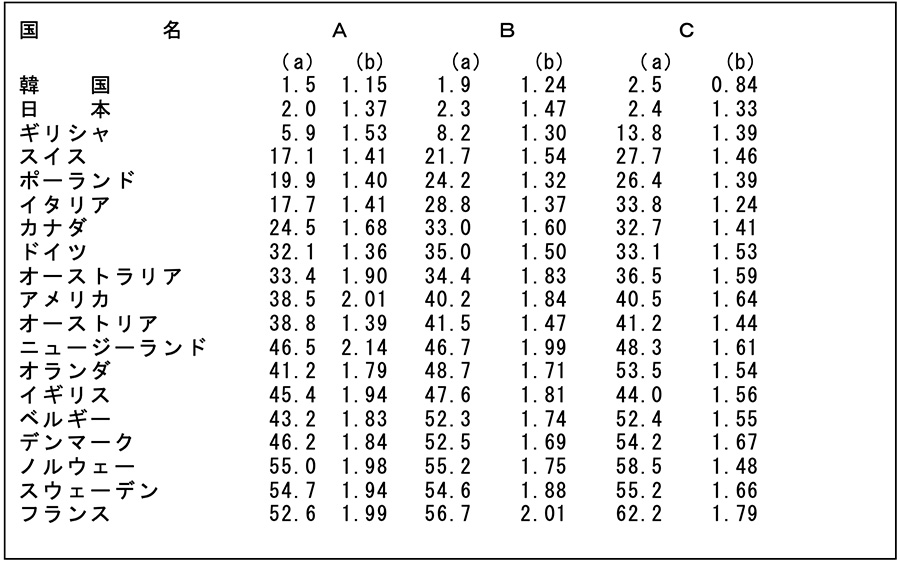

表6 婚外子率と合計特殊出生率の国際比較出典:OECD Family Databases(2010)、OECD Family Databases(2017) 、OECD Family Databases(2020)から金子が作成婚外子率 Share of births outside of marriage (% of all births) 合計特殊出生率 Total fertility rate A:OECD Family Databases(2010) a:婚外子率 b:合計特殊出生率 B:OECD Family Databases(2017) a:婚外子率 b:合計特殊出生率 C:OECD Family Databases(2020) a:婚外子率 b:合計特殊出生率

借家とは居住者以外の者が保有・管理する住宅のことであり、「借家率」は住宅全体に占める借家の比率である。なぜこのデータを少子化関連で使用するかといえば、持ち家の広さに比べると、借家の延べ面積はかなり狭くなるという実態があるからである。

たとえば総務省統計局による「住宅・土地統計調査」(2018年)によれば、日本全体で見ると持ち家率が61.2%で、借家率が35.6%になっていて、残りは社宅などである。持ち家住宅の延べ面積は119.9㎡になっているが、借家のそれは46.8㎡過ぎず、住宅の狭さは歴然としている。さらに持ち家における居住室数は5.50室であり、借家のそれは2.58室でしかない。

借家にみるこのような住宅事情では、かりに子どもが生まれても義務教育段階で子ども部屋を与えることは困難になる。ましてや二人の子どもを持つことには両親にためらいが生じるだろう。

その意味で、少子化対策の一つに狭い住宅から広い住宅への移転も想定されるが、なにしろ土地価格も住宅価格も高騰しているので、それは簡単ではない。そのような実情を考えながら、借家率とTFRの相関係数を取ってみた。

借家率とTFRの相関係数まずは沖縄県も含む47都道府県データで計算すると、r=-0.03428(沖縄県込み)となり、無相関という結果が出た。しかし、沖縄県のデータを外してみるとr=-0.24769(沖縄県なし)が得られ、表5により「弱い負の相関」が確認された。

この1年間の「異次元の少子化対策」の議論では、子ども支援金の多寡と何歳までそれを支給するか、財源をどうするかの3点が焦点になってきたが、ここで明らかにしたように、狭い住宅では子ども支援金が1万円上がったくらいでは出生数の増加には届かない。

とはいえ、借家住宅からの持ち家に転居するには数千万円が必要なので、おいそれと支援はできない。そのようなジレンマを感じさせる相関関係であった。

4.1世帯当たり世帯主年収 × TFR

核家族も三世代同居家族も世帯主がいるが、多くの場合父親か母親が世帯主になっている。では、一人暮らし世帯ではどうなるかといえば、単身で暮らしている者がそのまま世帯主として計算される。「定位家族」の世帯主の大半は中年以上の父親か母親、「生殖家族」ならば夫か妻が世帯主になる。しかし、一人暮らし世帯の半数を占める学生や若い勤労者もまた世帯主になるので、低い年収がそのまま統計データには反映される。

2020年の「1世帯当たり世帯主年収」の単位は千円であり、神奈川県が363.2万円で最高であり、次いで東京都が352万円というように高い都県もあれば、高知県の189.1万円や秋田県の196.9万円のように低い県もある。

定義上一人暮らしの若者や高齢者も「世帯主」なので、その平均「年収」は複雑な合計になっていることを承知で、TFRとの相関を計算すると、沖縄県が入った場合ではr=-0.45598となり、沖縄県を外してもr=-0.43691が得られて、いずれも「負の相関」が鮮明に出たのである。

「世帯主年収」が多いこととTFRの低さとが相関これに基づけば、「1世帯当たり世帯主年収」が多いこととTFRの低さとが相関したことになり、かりに単身の若者の年収が増えても、そのまま結婚への動機づけには直結しないと考えられる。

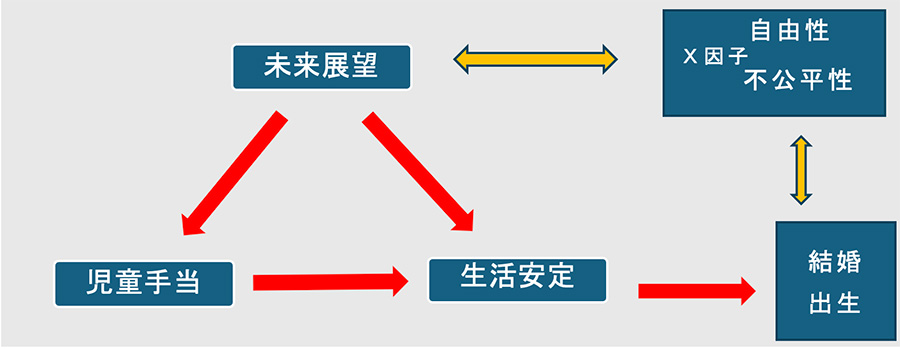

現今の「単身者本位」を変えて、結婚をめざそうという方向付けをしたいのならば、「年収」の一部になるような子育て支援金の他に、図2で示したように、より一層の正規雇用化を進めての「生活安定」と「未来展望」が描けるような方策を優先するしかない。

「未来展望→生活安定」の軸は高齢者を含む全国民が当事者意識をもち、自らの人生設計の判断基準にするからである。

図2 少子化対策の因果ダイヤグラム(注)金子の作図

5.消費支出 × TFR

ド・フリースは『勤勉革命』のなかで、「消費」に注目して、新たな消費願望として健康、栄養、居住環境(公共財)を特に「Zコモディティ」と命名して、これらの最終消費財を「快適性」の構成要因とした(同上:224)。そして、一般的には消費はクスターをつくるとみた。しかも消費の持つ機能として、世間体、家庭内くつろぎ、衛生対策の複合をあげている(同上:220)。

これを社会学的に読み解くと、

世間体―誇示的消費家庭内くつろぎーパーソナリティ安定

衛生対策―健康志向

となる。

消費クラスターさらに、セククームの「家族の生活水準は、その収入に還元することはできない」(同上:228)を引用して、その理由に、家事労働が温かな食事、清潔な衣服、暖いベッドなどを提供することをあげている。しかも「収入の慎ましい家族にとっては、世帯内部での労働分担と特化が、彼らの望んだ消費クラスターに飛び移るための唯一可能な経路だった」(同上:229)と分析した。

しかし逆にいえば、世帯内部での労働分担と特化がなくても、高収入があれば、家族は要らなくなる。ここに「単身者主義」が肥大化する土壌が生じた。

すなわち可処分所得が多く、自由に使える単身者ならば、とくに世帯を構成することはないという判断が生まれ、その意識が共有されるようになったと考えることが可能になる。

大都市では、家族力に期待しなくても暮らせるとりわけ大都市では、家族力に期待しなくても、コンビニ、開業医、公共交通、在宅支援サービスセンター、郵便局、銀行、各種商業施設などのコミュニティ生活機能要件を使うことで、単身者なりの快適性が維持できる。21世紀の多くの日本都市では、すでにそのような社会構造の変質が普遍化したのではないか。

この観点から、「二人以上世帯」の日常の快適性を支える「消費支出」を取り上げてみた。残念ながら、「単身者世帯」の「消費支出」データが見つからなかったからである。

都道府県データで沖縄県も入れた結果はr=-0.37140(沖縄県込み)となり、沖縄県を入れなくともr=-0.27302(沖縄県なし)が得られて、いずれもTFRとは「弱い負の相関」が検出された。すなわち、「消費支出」が増えることとTFRが下がることの間に相関があるということになった。

「二人以上世帯」でも可処分所得が多ければ、世帯単位での「快適性」志向が強くなるので、結果的に子どもを産み育てることを控えるようになる状況が普遍化する。そのため、単身者でも自由に使える可処分所得があれば、そのまま「快適性」を指向するから、ここでも結婚して世帯を形成する動機づけが高まらない。したがって、表6にみたように日本の婚外子率は2.5%程度なのだから、出生数の増加には程遠くなる。

収入の増加や消費支出の拡大とTFRは逆の相関を示すのだから、この1年間で顕著であった単なる支援金を増額するだけの「異次元」論争では、全く解決策が見えてこない。