これは1896年10月18日付「New York Journal」日曜版で、

1896年10月18日付「New York Journal」の日曜版から

こちらが同日付「New York World」日曜版のもの。

1896年10月18日付「New York World」日曜版から

当時の新聞カトゥーンは、新聞記事の挿絵画家(つまり社員絵師)が副次的な仕事として描いていた。一方で日曜版の購読者たちのあいだでは、毎週登場する人物たちのうち特定のものが、まるで実在の人気芸人のように人気を博しだした。そのカトゥーンの作者がライバル紙にスカウトされて、移籍先で連載を続ける。しかし元の紙でも別の社員絵師によって連載は続けられる…

仮想で喩えるならば、夏目漱石(朝日新聞の特別社員待遇だった)の連載小説「三四郎」の人気に他紙が目を付けて彼をスカウトし、連載をそこで続行させると、朝日側は別の社員小説家に「三四郎」の続きを連載させたというところだろうか。

その後、ニューヨーク大新聞のあいだでこうしたスカウト合戦が続いたこと、その結果いろいろ裁判沙汰になっていたことが、20世紀冒頭のニューヨーク州地裁の裁判記録からうかがえる。

ただ当時の判決文を精読すると、そうした裁判において争われたのは、主人公の「氏名」の帰属についてであって、「主人公が誰のものか」ではなかったことは、現代の私たちには非常に興味深い。

コミックスやアニメーションの最先進国であったアメリカにおいてさえ、20世紀初頭においては「キャラクターは知財」の考え方が、どうやら存在していなかったようなのである。

「そんなはずがない!」と、アメリカンコミックスの歴史に詳しい方々からは叱責されるかもしれない。「19世紀のうちにイエローキッドのワッペンや灰皿など、人気カトゥーンの主人公は商品化されているし、著者はさらに後に弁護士を雇ってキャラクター・ライセンスを行っていた事実を知らないのか」等。

1896年 ピンボタン

ところがタイムくんとともに、各時代のアメリカ大都会をいろいろ回ってみると、これまでの定説を覆す事実がいくつも浮かび上がってくるのである。

例えば、まんがやアニメの人気キャラクターを、いろいろな業者のいろいろな商品に使わせて稼ぐ「キャラクター・ライセンス」の始まりは、まんがでもアニメでもない、むしろデパートの商品広告雑誌からであったこと等。

これも語ると長くなるので簡略に述べる。ある小さな広告代理店が、アメリカ各都市のデパートと組んで、そこの商品を紹介するグラビア雑誌を発行していた。あるときそこの経営者がミッキーマウスの映画を見て、閃きを得た。人気アニメの主人公をもし商品にあしらえば、その姿そのものが広告雑誌と同じ機能を担うのではないか…

現代の私たちにはわかりにくいだろうが、当時としては驚天動地な発想の転換であった。

「キャラクター・ライセンス」について現代の我々はこんな風にイメージするだろう。

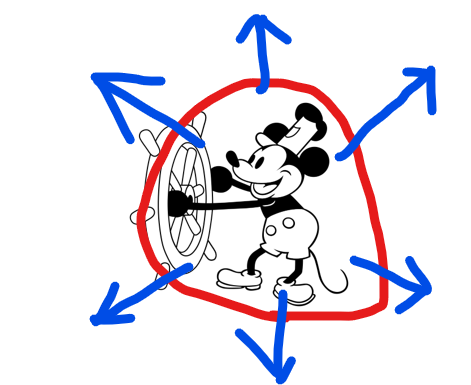

ミッキーマウス(画像のミッキーは1928年映画より)を核にして色々な商品が作られるイメージ…

MICKEY MOUSE MERCHANDISE 1935 Retailers Catalogue より引用

だが実はこれは正しくない。ミッキーマウスに目を付けた、くだんの広告代理店(ちなみに「広告代理店」といっても現代日本でイメージされるようなメディアの帝王的なものではなく、もっと小規模な営利事業者)の経営者ケイ・カーメンの着想は、ミッキーマウスをむしろブランド・ロゴと見立てて、いろいろな商品にライセンスしていくというものだった。