そもそも原付免許とは

原付免許を取得したときに、免許証には「原付」と記載されています。

原付とは「原動機付自転車」の略称であり、原付免許は「原動機付自転車免許」となります。

履歴書の資格・免許欄に記述する際には、「原動機付自転車免許」を記載しておきましょう。

また、原付免許にも有効期間があります。免許証の表面に、目立つように「○年△月×日まで有効」と記載されています。

その期日までに更新をしないと、免許証が失効するので注意が必要です。原付免許の有効期限は取得から3年です。

原付免許の特徴

原付免許の特徴は以下の通りです。

- 原付は二輪もしくは三輪の車両で、エンジンの排気量が50cc以下のものを指す

- 最高速度は30km/h以下と定められており、原付の免許を持っていてもこの速度を超えることは法律で禁止

- 原付の運転にはヘルメットの着用が義務

- 二人乗りは原付では基本的には禁止だが、50cc以下のエンジンを搭載した原付二種ならば、二人乗りが可能。ただし、原付二種を運転するためには原付二種免許が必要

ほかにも、普通自動車免許(MT・AT問わず)を所持している場合、それが原付免許にも相当するため、原付免許を取得する必要ないのも特徴の一つです。

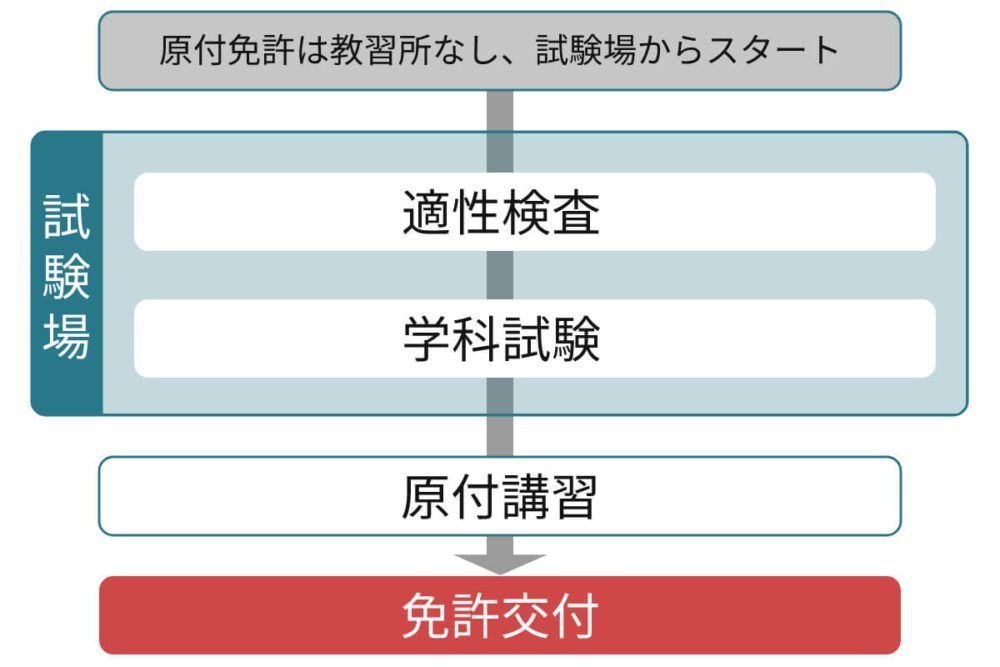

原付免許取得までの一日の流れ

原付の運転免許証は、住民票に記載されている都道府県の運転免許センターにて取得します。

試験場内での流れは以下のとおりです。

- 試験場内の申請書に記入

- 所定の金額の印紙を購入して受付に並ぶ

- 適性検査(視力聴力などの検査)

視力が低い方はメガネなどを忘れると合格できないので注意しましょう。 - 学科試験(適性検査合格後)

30分間で46問+危険予測2問です。50点中45点以上で合格となります。 - 合格発表

不合格の場合はその後の手続きを説明され、終了です。

学科試験の内容については記事末で説明しています。

学科試験に合格した場合、原付技能講習、取得時講習の順で受講します。2~3時間の実技講習を受けたあと、ビデオ講習を受けることになります。

学科試験の受付時間

受付時間は都道府県ごとに異なるため、お住まいの地域にある運転免許試験場のウェブサイト等で確認することをおすすめします。

また、平日と休日で受付時間が変わったり、試験自体が実施されていない場合があります。

試験場に当日に持参するもの

原付免許を取得するため、最寄りの運転免許センターへ営業している曜日に合わせて出かけなければなりませんが、当日持参しなければならない書類や持ち物もあります。

各都道府県の警察署をリサーチすると、当日は以下の持ち物を運転免許センターへ持参することとなります。

- 本籍が記載された住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)

- 本人確認書類(健康保険証やマイナンバーカードなど)

- 申請用の写真

- 手数料(受験料や免許証交付にかかる手数料、合格後の講習受講料が対象)

- 筆記用具

- 眼鏡・コンタクトレンズ

- 在留カード、特別永住者証明書(外国籍の人)

学科試験の受験などでかかる手数料も当日の持参物となります。各都道府県の情報をチェックすると、合格後の免許証交付や運転講習の代金も含めて総額で「8,050円」を現金で手元に用意するとよいでしょう。

学科試験の受付は午前中の早い時間帯に設定されているケースが多いため、受験前日となったら、ひと通り持ち物が揃っているかチェックするのがおすすめです。

受験当日は服装にも注意!

原付技能講習を受けるためには、原付を運転できる格好であることが必須。以下の条件は満たしておきましょう。

- 長袖・長ズボン

- スニーカーなどの靴(サンダルやハイヒールは不可)

ヘルメットは試験場側が用意してくれるので不要です。