社会化

情報資本主義が次の時代になるというのではない。それは、企業世界の格差を拡大する。それによって大企業はますます巨大化し、さらに利潤の安定化(技術独占・人材独占の固定化)を達成する(全米企業の売上高ランキングをみると、アマゾンが日本円換算で61兆円強で第2位、アップルが47兆5,000億円強で第3位だ)。すなわち生産の社会化が進み、概念上、次の社会に近づくのである。

IT革命は、たしかに産業革命に匹敵する大変革であるが、次の時代を生み出すのではない。たしかに、工場やオフィスの様子は変った。しかし、それは新しい生産様式かもしれないが、そこに働く人々の状況は、物質的にはともかく、精神的には改善しないどころか悪化・孤立化している。いまのところ、コンピュータが人々を幸せにしたとはいえない。もちろん様々な便利を提供してくれたことは否定しない。

『情報資本主義論』という先駆的な本を書いた北村洋基は「情報資本主義を一つの「段階」として設定することには十分に慎重であるべきであろう」と述べている。この分野の論客であるフランク・ウェブスターを次のように紹介している。

情報の量的増大がある点にまで達すると社会に質的な変化が生じるという考え方が対してそもそも批判的であって、社会の変化を断絶的にとらえるのでなく、むしろ連続的な変化としてとらえるべきことを主張している。(北村洋基、『情報資本主義論』、大月書店、2003年。はじめに(ⅳ~ⅴ)、F. Webster)

北村は本書の終章で第7-1図という力作を示し、次の3点を課題として掲げている。

情報資本主義への移行が、現実にはアメリカ独占資本のグローバル展開と同時進行した。特に金融資本のそれと密接であった。 情報資本主義が世界的規模での産業再編となる可能性。 この傾向は、人々レベルはもちろん、貧富の差を世界的レベルで拡大させる。 課題北村の本が出てから20年。情報の世界は途方もない発展を示した。だから、革命と呼びたくなるのはわかる。しかし、こういう事態は程度と範囲の違いこそあれ、資本主義の歴史の中では何度かあった。

自動車の出現で、人々の移動の様子は一変した。航空機の発達は戦争が主な原因だが、その民生利用によって空の移動は身近になった。電子レンジの発明は世界のキッチンの様子を変え、料理という文化にも一大変化をもたらした。しかし、これらは、ひとつの領域間での変化であった。質的に違うのは金融と情報の発達があらゆる分野に作用を及ぼすという、総合性である。

金融と情報は似ている。それは、あらゆる産業に入り込んで、そこを効率化するという共通性を持つ。産業として情報化を最初に成し遂げたのが金融であったのは偶然ではないだろう。しかし金融も情報化も資本主義を効率化してそのスピードをあげることに貢献したけれども、資本主義の次、The Nextを作り出すことをしないのである。金融資本主義とか情報資本主義と呼ばれる状況をつくっても、“次”は生み出さず、ただ無意識のうちに準備するだけである。

大事なことは準備されたものをうまく条件として利用することである。そこには、理性が、歴史法則を認識し経験を科学したことから生まれる理性が必要なのである。その一翼が経済学である。

グローバル時代ついでにグローバリズムについて述べよう。ひと昔前に比べて、資本主義はグローバルと呼びうる状況になった。主に、貨幣の流れ、人の流れが格段に増大した。前者は貨幣の国際移動:外国為替取引の飛躍的拡大・深化が、後者は国境を超えた労働力の移動である。国民経済を成立させる二つの要因が後退したのだから、そこに世界経済が現れるのは必然である。しかし、これは予定されていたことがようやく現実化したにすぎない。

資本主義は、理念的には国境を持たない。同じことだが世界的なのである。マルクスが、経済学研究のプランを立てたときの最終項目は“世界市場”であった。だから、グローバリズムの進展は、資本主義の自然な方向であり、そうであるからこそ、格差は一段と拡大していくのである。

むすびにかえて

主体の問題未来を構想しても、それを実行に移す主体がなければ事は進まない。主体は、個人ではなく、かなり大きな人々の集団でなければならない。

マルクスの時代は、それは労働者であった。レーニンは、巧みに小農民を味方につけ、労農同盟を組織し、軍隊の一部も味方にした。

未来づくりは、古典的な労働者の革命によってではなく、現在の支配者階級である経営者を含む、それこそ国民的革命であるはずだ。労働者に加えて、中間領域に位置を占める諸組織(協同組合、NPOなど)、資本主義的領域にあっても、労働者との中間的性格を持つ小経営者、さらに意識を持った大企業の経営陣、官僚、地方公務員、などだ。

ここでは、とりあえず労働者組織について述べておこう。ここへの期待は依然として大きいからだ。

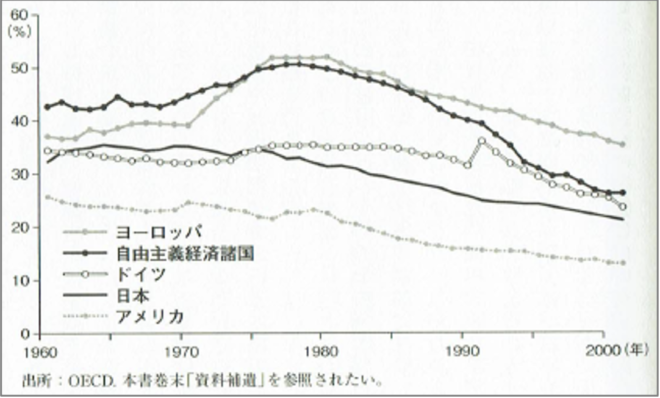

労働組合の衰退まず、アンドルー・グリン注11)が掲げる図(図2)を見よう。1970年代まで、つまり第2楽章の後期まで、労働組合の組織率は上昇していた。しかし、図に見るように、それは日本だけでなく自由主義経済圏に共通の現象だ。

日本では、組織率の低下という量的変化だけでなく労働組合の質的変化を思わせる現象が数々みられる。若い人々は、もはや“連合”といっても何が連合したのかも知らないのだが、その総会に保守党の総理大臣が出席して挨拶する。逆に保守党の党大会には連合の会長が招かれる。日本では、メーデーは相変わらず分裂開催だし、5月1日の開催もなくなったし、年々、参加者は減少している。日本の事情は多く紹介されているし、あれこれ議論するのはやめて、イギリスの事情で代用しよう。

図2 被雇用者に占める労働組合員の比率(1960~2001年)出典:グリン、p151

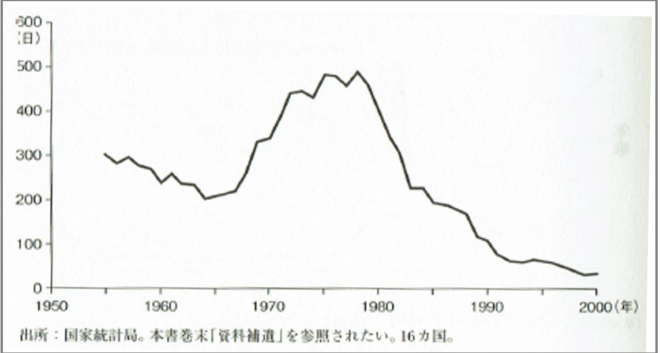

その昔、労働運動といえばストライキだった。図3はOECD諸国におけるストライキ日数の推移を示したものだ注12)。1980年代をピークに減少する。ストライキの減少は、それだけ労使の融和が進んだから、そういう理解もあろうが、イギリスの事情はそれを否定している。労働組合が弱体化したのだ。

図3 工場労働者1,000人当たりのストライキ日数(1952~2003年)出典:グリン、p7

労働組合弱体化の重要な一里塚は、炭鉱閉鎖問題に関わる1984年~5年の大規模な炭鉱ストライキであった。(グリン、p.135)

これに立ち向かったのは、“鉄の女”ことサッチャー首相だ。警察隊を動員してピケを突破し、諜報機関を使って労働戦線を分裂させた。

私はちょうどこの時期にイギリスの古い町に留学していた。それは、ダラム(Durham)という炭鉱と大学だけがあるイングランド北東の町だった。連日のメディアの報道と留学先のビジネススクールの同僚教授達から、ストの状況を毎朝のミーティングで聞かされることになった。

結局、ストは労働側にとって悲惨な敗北となった。サッチャー首相は、“クリスマスは家庭で、ピケから出てBack to home!”を訴え、スト破りの労働者にターキー(七面鳥)とケーキの費用まで用意した。クリスマスイブの数日前から、ひとり、またひとりと労働者たちはピケラインを超えた。背中に裏切者の声を浴びながら涙の退却をする人々の姿がテレビに映された。アーサー・スカーギルという指導者がいたにもかかわらず、ストは完全敗北に終わった。炭鉱労組は当時最強と言われた労働組合であった。その後、英国の労働組合は衰退する。

男性にとっては労働組合に所属することは、かつて(1990年代初頭)は実利であったが、1990年代末には割に合わなくなった。(グリン、p.155)

割に合わないという事情は日本でも同じである。10万円を少し超える額の給料から数千円が、しかも天引きで徴収される。配られるものは若い人が読んでもよく理解できない古い左翼の言葉で書かれたビラと、メーデー用の“団結”ハチマキであった。指導者の思考は保守化していて、若い労働者が求めていることを理解できなかった。

イギリスを含めたヨーロッパの労働運動衰退の基本的な背景は失業率の増大であり、ドイツや北欧ではガストアルバイターの増大があった。日本で、外国人が労働市場に参入するのは日本の特殊な事情のため21世紀になってからだが、その代わり正規労働者の減少と非正規労働者、時間給労働者の急増があった。こういう労働市場の変化に指導者はついていこうとしなかった。女性の労働市場への参入増加は世界中でみられたが、日本では労働組合まで男社会であり続けた。

こうした状況のもと、労働強化が各国で日常的になる。

イギリスの労働は、とくに製造業で1980年代にきつくなった。さらに1990年代前半を通じて労働強化は続いた。(グリン、p.141~142。この部分はR.Greenの論文の引用である)

『日本資本主義の正体』という刺激的なタイトルの新書を著した中野雅至は、その末尾で「最も重要なことは労働組合の復活です。」(幻冬舎新書、2015年、p.241)と断言している。日本共産党の機関紙「前衛」の11月号は、“ストの復活”を主張する論文を掲げている。

労働者がいなくなったのではない。その姿が、昔からの労働組合の幹部に見えていないだけである。

会社の利益ばかりを考える企業別労働組合や労働貴族ではありません。企業規模に関係なく労働者全体の利益を考える産業別組合です。(中野、p.241)

そういえば、「連合」というのは産業別組合の連合であったように記憶しているが。

もう少し範囲を広げた“連合”が必要になる。それはこの節の冒頭に書いたように、目指すは国民レベルのゆっくりした非暴力の革新であり、その中核の期待があるからだ。非正規労働者、政党間での方針の統一、中間領域の様々な組織(協同組合等)、小経営者(農家を含む)、そして意識を持った経営者等々との協同組織である。

言わずもがなだが、このための基本的作業は教育と学習である。未来を語る人達が、“今だけ、自分だけ、お金だけ”にとらわれていては前進はない。小中学校での教育が成り立たず、教師の離職が止まらない現状を改善し、大人も含めて教育によって自己を高めることが、変革の第一歩かもしれない。美しい人が美しい未来をつくるのだから。

■

注1)平田清明、『経済学と歴史認識』、岩波書店、1971年。

注2)R. Hilferding, Wien、『Das Finanzkapital』、1910年(=岡崎次郎訳、『金融資本論』下巻、岩波文庫,1982年)。

注3)Corneo Giacomo、『Bessere Welt』、Goldegg Verlag Berlin、2014年(=水野直尚他訳、『よりよき世界へ-資本主義に代わりうる経済システムをめぐる旅』、岩波書店、2018年)。

注4)Roemer, John E、『A Future for Socialism』、Verso/Harvard University Press、1994年(=伊藤誠訳『これからの社会主義-市場社会主義の可能性』、青木書店、1997年)。

注5)伊藤誠、『資本主義の限界とオルタナティブ』、岩波書店、2017年。

注6)濱田(浜田)康行、『日本のベンチャーキャピタル』、日本経済新聞社、1996年。

注7)合田寛、「「新しい社会主義」の展望と「近代的所有権の再考」」、『政経研究時報』、(公益財団法人政治経済研究所)、2023年。

合田は次のような言葉で論文を締めくくっている。

所有権の「神聖・不可侵」の時代は終わった。まずは新自由主義の下で拡張させられた私的所有の領域を縮小することから始めよう。

注8)エリック・A・ポズナー、E・グレン・ワイル、『ラディカル・マーケット 脱・私有財産の世紀: 公正な社会への資本主義と民主主義改革』、東洋経済新報社、安田洋祐、遠藤真美訳、2019年。

注9)Common Ownership Self-assessed Tax、共同所有自己申告税で、これについては同上書のp.81以下を参照。

注10)次の引用は、IT世界の専門家が最近、著した本の書出しである。

今まさに、資本主義が終わろうとしている。そしてその引き金を引くものは外でもない情報化である。(佐藤典司、『資本主義から価値主義へ』、新曜社、2021年)

著書は経済学にしばられず自由に言葉を生み出し使っている。そのひとつが、カタカナ表記の“モノ”である。これは一般的な商品を意味しているのだろう。労働価値説を認めているのかどうかわからないが、モノ、の製造にはコストがかかる(著者は、コストの要素としてエネルギーを意識している)。しかし、情報はタダ(カタカナ表記)であることを強調する。

たしかに、ITビジネスの世界には“なんでこれがタダなの”と驚くべき現象がたくさんある。私はEメールに使用料を払っていない。クラウドから情報を引き出しても代金は払わない。

でも、それは、その部分はタダでも全体でみると有料なのであり、どこかで情報というサービス商品にも値段がついているのである。そうでなければ、IT産業というものは成り立たない。GAFAMの諸企業がおしなべて高収益なのは、彼らの作る商品に著しい特性があるからである。つまり、最初の1個目のコストと次からのコストが全然違い、この違いはどこかでゼロになってしまうが、それが最初の1個と同じ価格で売れるのである。極端にいえば、単価は数量に従って低減するという普通の商品とは違って、2個目からガクンと下がるのである。こういう商品を1億個売れば、とてつもない利潤になる。ここには、ひとつ忘れてはならない条件がある。その商品について、独占が成立していることだ。だから、1個目と同じ値段で売れる。GAFAMは、どこから見ても独占資本である。

著者を評価すべき点は、資本主義の次の時代に「価値主義」という名前をつけたことだが、この場合も「価値」という厳密であるべき用語が、かなり俗に使われている。むしろ、価値から使用価値が問題になる時代が来ると主張すればよかったと思う。

注11)アンドルー・グリン、『狂奔する資本主義』(横川信治、伊藤誠訳、ダイヤモンド社、2007年。原著は2006年)。

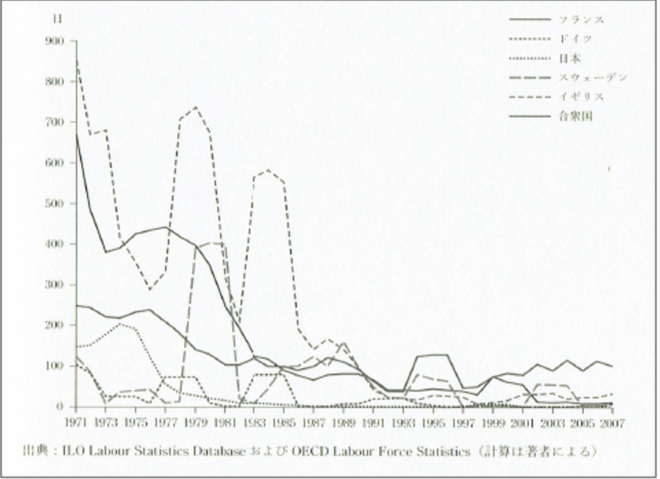

注12)このグラフは、OECD16ヶ国のもので、Labour Market Trendから作成されている。しばしば引用されるシュトレークはILOのデータベースから作成した“労働者1,000人当たりのストライキ日数”を『資本主義はどう終わるのか』(村澤真保呂/信友建志訳、河出書房新社、2017年。原著は2016年)に挙げている(図4)。各国で1980年代の中頃から急に下がる。イギリスの炭鉱労働者の配属は世界的に影響したのである。

図4 労働者1,000人当たりのストライキ日数(1971~2007年)出典:シュトレーク、p116)

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?