marchmeena29/iStock

アゴラで2023年4月11日に開始された濱田康行による「衰弱する資本主義」の連載は、11月5日に14回「未来へ(2)」をむかえ、いよいよ佳境に入って来た。

当初からの問題意識は「資本主義の衰弱」であったが、その根底には「衰弱」ではなく「変質」という認識があり、そこから「資本主義の未来」をできるだけ展望するという方向性でこれまで展開されてきたように思われる。

連載14回では、拙著『社会資本主義』では触れていない市場と国家論が、経済学の視点から詳しく語られた。とりわけ市場論については経済学者の面目躍如であり、専門の銀行制度の功罪などが分かりやすくまとめられている。

さらに日銀は改組されるべきであり、「通貨の発行と、その価値の維持、通貨の番人に専念し機能を縮小する。銀行への監督権限は業界団体の自主規制におきかえる」という論文末尾での結論は、社会学者にはストレートに届いた。その他「労働分配率」や「投資と利潤」についても教えられた。

社会学からのコメントただ上記以外では、経済学と社会学との接点がいくつかあるので、ここではそれらについてのコメントを行い、さらなる意見交換の素材としてみたい。

まずはラワースの「国家の役割」として、公共財の提供(『社会資本主義』では都市のインフラとしての社会的共通資本、以下同じ)、家計の支援(消費、人間文化資本)、コモンズの活性化(コミュニティ、社会関係資本)、市場の力を利用しての環境保護、労働者の保護(投資、経済資本)が挙げられたが、この方向では国家の機能が肥大するだけだと指摘された。

私は、これら4大資本の融合による経済社会システムの「適応能力上昇」がイノベーションを伴う「成長」によって得られるとしたが、濱田の場合は市場論と国家論になった。

国家論の重要性と限界特に国家論では、資本主義論と重ねて期待される民主主義の現状がそれに歯止めをかけるには力量不足であることが嘆かれた。加えて外交が国家の特権であることには変わらないが、ロシアのウクライナ侵略戦争やイスラエルによるガザ地区への猛爆を国連という国家連合が阻止できない現状では、それもまた期待薄になる。

国民ニーズの多様性と過剰なサービスを受け止めざるを得ない現代国家はますます肥大化し、財源不足と官僚制組織の硬直化によって、機能不全となりやすい。

ポランニーの「経済は社会の一部」は現代でも通用するこのような認識のもと、ポランニーの「市場と国家はセットであった」を手掛かりに、労働、土地、貨幣を組みこんだ市場もまた「社会的事実」としての法律、規制、慣習に影響されることが強調される。市場そのものは経済資本が占有するが、企業投資にしても国民消費でも、「社会的事実」としての法律、規制、慣習で大きく左右される。その意味で経済は社会の一部でしかありえない。

80年前にポランニーが指摘した「経済的秩序は、常識としては、それを包み込む社会秩序の一機能である」(ポランニー、1944=2003:37)は現代でも同じく通用する。

コミュニティの使い方に疑義がある合わせて、2019年にインドのラジャンが提唱した三つの柱(市場・国家・コミュニティ)も紹介された。

ポランニーと同様に市場と国家が使われたが、社会学的にはコミュニティは同列になり得ない。なぜなら、国家は最高最大のアソシエーションであり、それはコミュニティの器官(organ)の一部になるからである。だからこのような三柱の横並びは使わない。

このような趣旨を述べるためには、コミュニティの代わりにアソシエーションである地方自治体を置くか、国家を使わずに「市場、国民社会、コミュニティ」とするしかない。

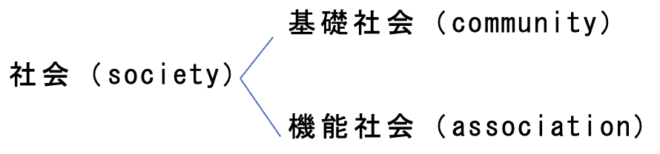

社会と基礎社会伝統的に社会学では、

と分類してきたので、この観点からもラジャンの「三つの柱」は成り立たないことが分かる(マッキーバー、1949=1957)。

society とcommunityは互換的な使用もされるただし、英語辞典を引けば分かるように、society とcommunityでは互換的な使用もある。

たとえば、

Society:People in general,living together in community(Oxford Advanced learner’s Dictionary of Current English)

となっている。これをみれば両者は互換的であることが理解できる。

そのため、間違いを避けるためにも社会を意味する概念として「コミュニティ」を使うのであれば、正確に定義しておきたい。さらにより「コミュニティ」を専門的に使うのなら、

【コミュニティ論における二項対立】

実態としての存在性 ⇔ 象徴的な存在性 目標としての有効性 ⇔ 手段としての資源 戦略としての現実性 ⇔ 動員できる可能性 歴史性を帯びる概念 ⇔ 将来性に富む概念 ソーシャル・キャピタルか ⇔ アイデンティティ意識か 社会システムか ⇔ ソーシャル・キャピタルか 空間性を帯びるか ⇔ 空間を超越しているか 政治社会的概念か ⇔ 精神文化的概念かを活用したい(金子、2023:345-346)。使用されるコミュニティはどのような意味なのかを、1~8までの分類に照合しておくのである。

濱田独自の分類濱田は自らの分類項目と重ねて

市場=資本主義営利企業 国家=国家 コミュニティ=中間領域としてラジャンとの類似性に注目した。ここでいわれる「中間領域」は、コミュニティの分類軸では「実態としての存在」に該当する。

ラジャンもまた国家の役割の一つとして、コミュニティ間に「橋を架ける」役割を強調した。仮に近代史の中で国家がコミュニティの権限を奪い肥大化してきたのであれば、現今の福祉国家がその典型になる。