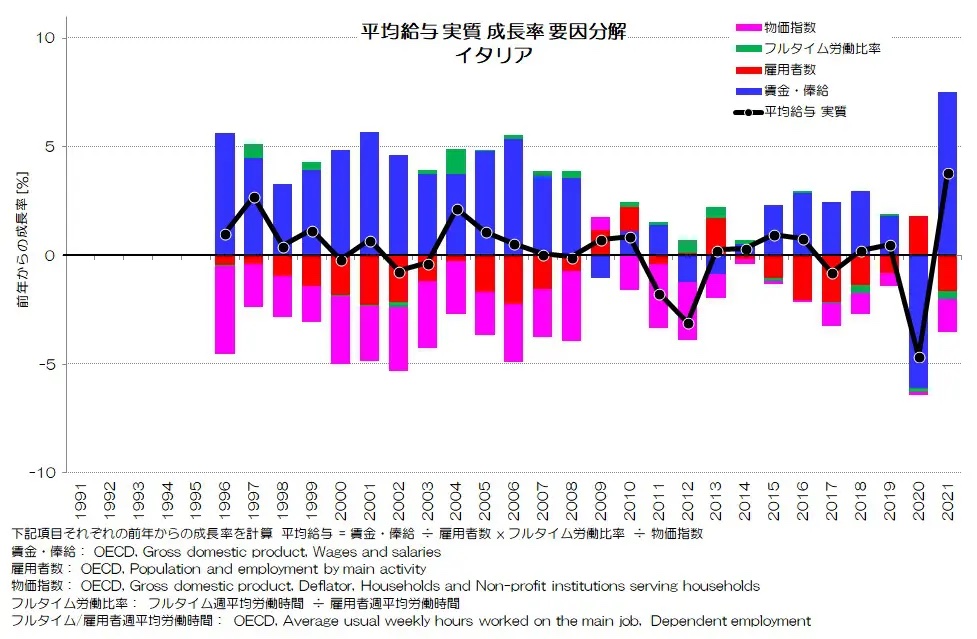

- イタリアの平均給与 要因分解

次にイタリアのデータを見てみましょう。

イタリアは日本と同様に実質成長率が停滞している国です。

図5 平均給与 実質 成長率 要因分解 イタリアOECD統計データ より

図5がイタリアのデータです。

リーマンショックまでは賃金・俸給がプラス寄与、雇用者数、物価指数がマイナス寄与で、平均給与の実質成長率がややプラス気味で推移しています。

2009年は賃金・俸給が減少し、2011年、2012年は物価上昇が大きく、平均給与の実質成長率大きくマイナスになっています。

その後も賃金・俸給の増加と雇用者数の増加が均衡するような推移で、平均給与の実質成長率は非常に低い水準で推移しています。

イタリアの場合はリーマンショック後の変調が長びいている事と、2015年以降は賃金・俸給の総額の増加に対して、雇用者数の増加が相応の水準に達している事で、平均給与が伸び悩んでいるような傾向のようですね。

- 平均給与の実質成長率の特徴

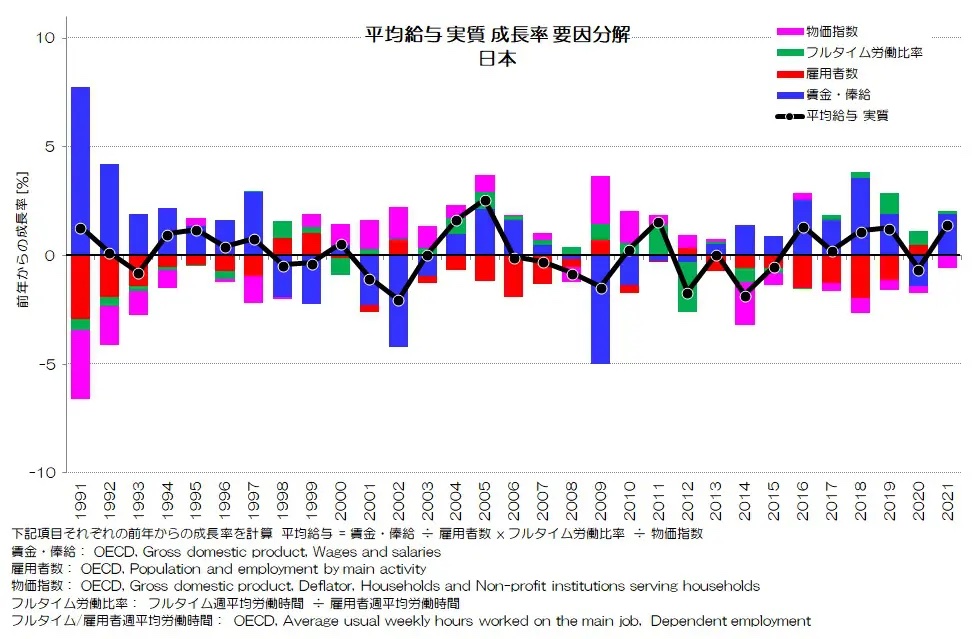

最後にもう一度縦軸スケールを合わせて日本のデータを見てみましょう。

図6 平均給与 実質 成長率 要因分解 日本OECD統計データ より

図6が日本のグラフです。

まず、全体的な印象としては、他の主要国と比較すると各要因の変化幅が非常に小さいという事ですね。

そして、賃金・俸給がマイナス寄与している年が多く存在する事、雇用者数は基本的に増え続けている事、物価指数がプラス寄与している年が多い事、フルタイム労働比率の寄与が相対的に大きい事などが確認できます。

特に1998~2003年は、賃金・俸給がマイナス寄与し、物価指数がプラス寄与しています。このような挙動は他国ではほとんど見られませんね。

ちなみにこの期間は企業が資金過不足で黒字主体化し、政府の負債が他国と比べて極端に増えた時期と一致します。

物価指数のプラス寄与は更に2013年頃まで続いています。1998~2013年は日本がデフレと呼ばれていた時期ですね。

この物価指数の寄与分を無視すると、名目成長率の要因分解となります。名目成長率ではこの時期更にマイナス傾向が強かったことがわかります。

また、フルタイム労働比率は基本的にプラス寄与しています。

つまり、この寄与分を除外すると全労働者の年間の平均給与成長率となるわけですが、その分全体としてマイナス傾向が強くなることを意味しますね。

2012年はフルタイム労働比率が大きくマイナス寄与しています。それだけパートタイム労働者の割合が減少した事になります。

2012年は労働者派遣法が改正され、派遣労働への規制が強化された年のようですので、関係がありそうですね。

この年は雇用者数がプラス寄与しているので、全体としては労働者数が減少している事がわかります。

2016年から平均給与の実質成長率がプラスで推移(2020年除く)していますので、今後順調に成長していく兆しはありそうです。

ただし、フルタイム労働比率がプラス寄与しているところを見ると、パートタイム労働者の増加が大きい事が窺えますね。

事実、近年では現役世代の男性も女性もパートタイム労働者が急増しています。

他の主要国では、近年はパートタイムが減少していく方向性が強いのに対して、日本は逆になっています。

その分フルタイム相当労働者の平均給与はプラス気味に計算されているようです。

また、物価の下落が、実質成長率にプラスに寄与している期間が長いのも特徴的ですね。

賃金・俸給の総額は他国ではプラス成長が当たり前ですが、日本はアップダウンしているのも特徴的です。

バブル崩壊後の調整期間がそれだけ長引いていた事が想像されますが、近年では改善し成長に向けて変化している様子も見受けられますね。

様々な面で日本だけ異なる点が多いようです。

コロナ禍で仕切り直しとなった後、どのように各国が変化していくのか、今後の推移にも注目していきたいと思います。

皆さんはどのように考えますか?

編集部より:この記事は株式会社小川製作所 小川製作所ブログ 2023年11月10日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「小川製作所ブログ:日本の経済統計と転換点」をご覧ください。

提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

【関連記事】

・「お金くばりおじさん」を批判する「何もしないおじさん」

・大人の発達障害検査をしに行った時の話

・反原発国はオーストリアに続け?

・SNSが「凶器」となった歴史:『炎上するバカさせるバカ』

・強迫的に縁起をかついではいませんか?