sefa ozel/iStock

- 平均給与の要因分解

前回は要因分解の概要と、日本の平均給与実質成長率の要因分解例をご紹介しました。

日本は、賃金・俸給がアップダウンしていて、物価が下落したり、パートタイム労働比率が増える事等が寄与して、全体として横ばい傾向が続いています。

今回は、主要先進国各国の平均給与について、実質成長率の要因分解を試みた結果をご紹介します。

OECDの平均給与実質値は次のように定義されています。

平均給与実質 = 賃金・俸給 ÷ 雇用者数 ÷ 物価指数 x フルタイム労働比率

ちょうど各要素の掛け算と割り算で表現されている事がわかりますね。 つまり、平均給与の実質成長率は次のように分解できるという事になります。 ここでの成長率とは、各年の前年の数値に対する倍率を意味します。

平均給与 実質成長率 = 賃金・俸給成長率 – 雇用者数成長率 – 物価成長率 + フルタイム労働比率成長率

平均給与の計算で用いられる各項目の変化が、どのように平均給与の成長率に寄与しているかを表せることになります。

賃金・俸給成長率 GDP分配面に含まれる賃金・俸給の総額となります。 これがプラス成長するという事は、給与総額が増えているという事になり、平均給与の実質成長率へもプラスの寄与をすることになります。

雇用者成長率 雇用者(雇われている労働者)の人数の変化です。 賃金・俸給が一定とすると、人数が増えるほど平均値が下がります。 このため、雇用者が増えると、平均給与の実質成長率にはマイナスの寄与をする事になります。

物価成長率 物価が上がるほど平均給与の実質成長はマイナスとなります。 したがって、物価上昇は平均給与の実質成長率へマイナスの寄与をすることになります。 逆に物価が下がると実質成長率にプラスの寄与となります。

フルタイム労働比率成長率 フルタイム労働比率は、フルタイム労働者の平均労働時間を雇用者全体の平均労働時間で割った指標です。 主要国では概ね105%~115%の範囲です。 この数値が大きくなるほど、全体に占めるパートタイム労働者の労働が増えている事になります。 OECDの平均給与は、フルタイム労働比率を掛ける事によって、パートタイム労働者がフルタイム働いたと見做す調整が行われます。 他の指数が一定であるならば、フルタイム労働比率が増えると平均給与の実質成長率へはプラスに寄与することになります。

- アメリカの平均給与 要因分解

今回はまずアメリカの要因分解から見てみましょう。

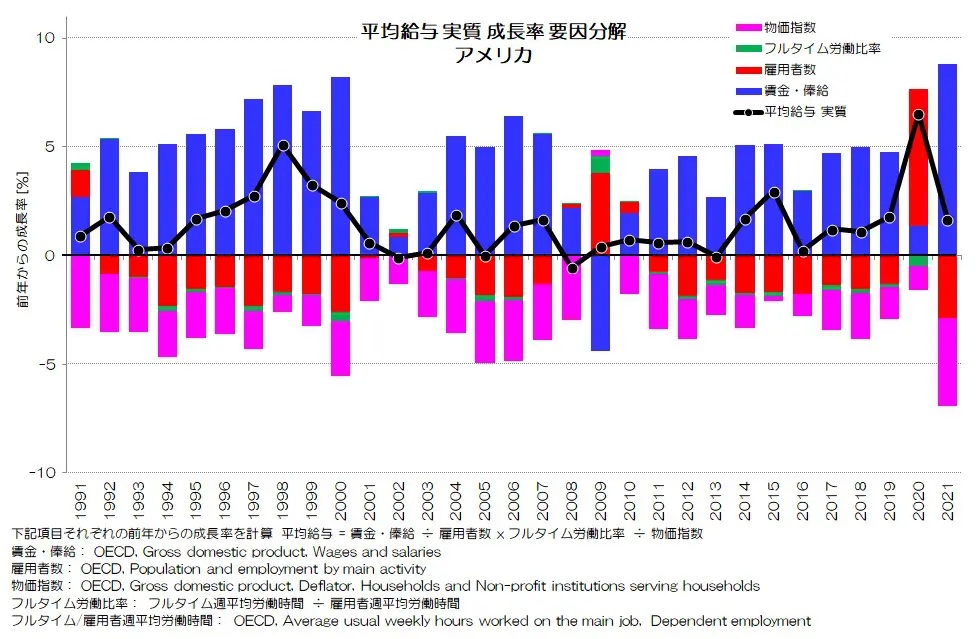

図1 平均給与 実質成長率 要因分解 アメリカOECD統計データ より

図1がアメリカの平均給与 実質成長率の要因分解結果です。

基本的に賃金・俸給がプラス寄与していて、雇用者数と物価指数はマイナス寄与しています。そして、平均給与の実質成長率も基本的にはプラス成長が続いていますね。平均給与が実質成長し続けている事になります。

つまり、給与総額も雇用者数も増え続けていて、物価も上昇が続いていますが、平均給与としてはプラス成長が続いている事になります。

フルタイム労働比率の寄与分はほとんどありません。

また、2009年には、賃金・俸給がマイナス寄与、雇用者数がプラス寄与していて、パートタイム労働比率が大きくプラス寄与しています。

つまり、この年は雇用者数が減り、パートタイム労働者が増え、給与総額が減ったという事ですね。 リーマンショックがどのように影響したのかが良くわかります。

2020年は賃金・俸給の成長率が急激に減少していますがプラス寄与、雇用者数がプラス寄与しています。

コロナ禍の影響とみられますが、リーマンショックの時の変化とやや異なるのも興味深いです。