米インテルのケース

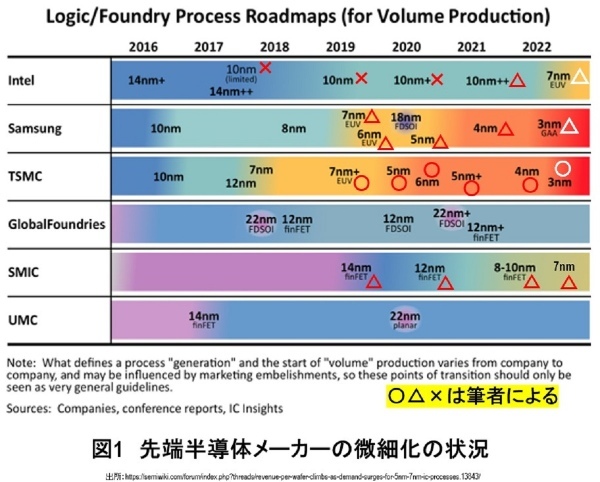

インテルは、PCやサーバー用のプロセッサ(CPU)を開発し、製造している半導体メーカーである。そのインテルは、2016年までは世界最先端の微細化を推進していた(図1)。ところが、2016年に14nmから10nmに微細化を進めることに失敗し、その状態が2021年まで5年間も続いた。さらに(この図にはないが)、インテルは現在2023年現在、TSMCの5nmに相当する「intel 4」が2年間立ち上がらない状態が続いている。要するに、2016年以降、インテルは微細化を進めることに失敗し続けている。

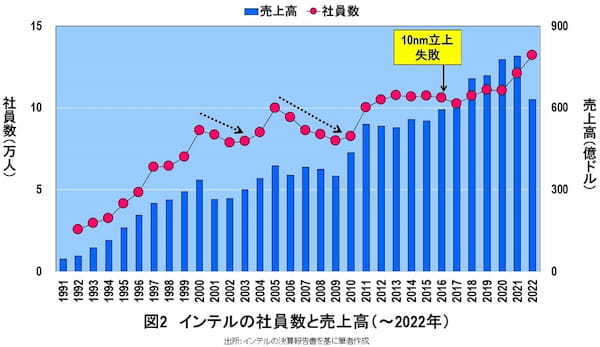

そのインテルの社員数と売上高の推移を図2に示す。この図から、インテルが社員数を大きく減らしている時期が2度あることがわかる。1度目は、2000年(8.6万人)から2002年(7.9万人)にかけて、約7000人社員を減らした。これは、2001年のITバブル崩壊に対処するためのリストラであり、やむを得ない事態だったと推察する。

2度目は、2005年(10万人)から2009年(8万人)にかけて、約2万人の社員を減らした。しかしこれは、1度目の時のような半導体市況の悪化に伴うリストラではない。実際、2008年に起きたリーマン・ショックが半導体不況を引き起こしたのは2009年であるため、2度目のインテルのリストラは、リーマン・ショックに起因したものではない。では、なぜインテルは、2005年から2009年にかけて2万人の社員を減らしたのか。

2万人の社員を減らしたツケ

2005年から2013年にかけて、インテルの5代目CEOを務めたのは、ポール・オッテリーニ氏である。オッテリーニCEOは「効率的な経営」を掲げ、その方針に従って半導体技術者を大幅に削減したと伝えられている。それが、2005年から2万人社員を減らしたことの理由であろう。そして筆者は、2万人の社員(の多くは技術者)を減らしたことが、2016年に14nmから10nmへ微 細化を進めることに失敗した原因であると推測している。その詳細は以下の通りである。

オッテリーニCEOの時代にインテルは、65nm→45nm→32nm→22nmと2年おきに微細化を進めた。ところが、この間に技術者を大幅に削減したため、次世代の14nm、次々世代の10nmの技術開発に支障をきたしたと考えられる。その兆候として、2013年に立ち上がるはずだった14nmが1年遅れの2014年になってしまった。そして、2016年に10nmが立ち上がらず、その後、5年間、その状態が続いた。そのため、第7代目のCEOのボブ・スワン氏は2020年の決算発表で、「インテルはファブレスになるかもしれない」という発言をしているほどだ。

ここからわかることは、最先端の微細化の開発は、一瞬たりとも手を緩めてはならないということである。次世代、次々世代、次々次世代の開発を並行して行いながら、現在の微細化の量産に全力を尽くす。それができなければ、微細化の競争から脱落するしかないのである。

インテルは2021年に、第8代目のCEOとしてパット・ゲルシンガー氏が就任し、インテルの立て直しを図ろうとしている。社員数を2020年の11万人から2万人以上増やして、2022年末には13万人を超えた。恐らく技術者は、数万人以上いると思われる。しかしそれでも、一度狂ってしまった微細化の「時計の針」は元には戻らない。その結果、2023年現在で、いまだにEUVを使いこなすことができず、5nm相当の「intel 4」が立ち上がらない。

ここで読者は、インテルが13万人以上の社員を擁し、恐らくは数万人の技術者がいることを覚えておいてほしい。インテルは2021年から米IBMと技術提携しているし、ベルギーimecとも連携している。にもかかわらず、5nm相当の「intel 4」が立ち上がらないのである。