民主主義の原点

もっとも身近な公共圏への参画としては、民主主義の根源にある選挙行動がある。

すべての国民は事前投票でも選挙当日でも投票箱のある投票所に出かけて支持候補へ一票を投じるが 、そのためには必ず移動を伴う。通勤通学はもとよりそれ以外の各種社会参加でも、移動を抜きにしては公共圏への参画は不可能である。

選挙、通勤、通学、通院、流通、通商、通信そして消費でもそれを支えるのは自由な移動手段であり、象徴的な交通手段として自動車がある。

「自立した消費者が下す売買決定における自律性・・・・・・・・・・・と、主権を有する公民の選挙による意思決定の自律性・・・・・・・・・・・・・」(傍点原文、同上:312)は、ともに「正統性認証のモデル」と考えられる。現代の民主主義はこの2種類の「自律性」が支えている。

移動も民主主義を支える柱であるすなわち移動の自由は、基本的人権としての居住の自由や職業選択の自由と同じく民主主義の「市民社会」を根底から支える価値なのである。その移動の自由を自動車が支えているというのがアーリの基本的認識である。

ただし、「自動車を運転しない、あるいは所有しないということは、西洋社会に完全には参画できない」(アーリ、前掲書:334)とまではいえないと私は考えるが、それでも「自転車」への配慮を最優先するヒッケルよりもアーリの現状認識が健全である。

資本主義と民主主義移動の自由こそが民主主義的な市民社会の原点であり、その象徴が自動車であるならば、グローバル資本主義のもとでの民主主義をどのように理解するか。

これについても多数の論者がいるが、たとえばシュトレークは「民主主義が資本主義を矯正する力を回復するには、・・・・・・社会的な紐帯・連帯・統治能力」(シュトレーク、2016=2017:276)が必要だという。

ただし「社会的な紐帯・連帯・統治能力」だけでは社会科学の出発点にいるだけでその先が見えない。しかし、「資本主義を民主政府の圏内に収め、民主政府を消滅の危機から救うことは、・・・・・・資本主義の脱グローバル化・・・・・・・・・・・・を進めることである」(傍点金子、同上:276)からすると、それも困難であるという結論になる。

7年後のインタビューでも、「資本主義的グローバル化・・・・・・の内実は、『多国籍企業』ばかりが跋扈(ばっこ)するグローバル化で、民主主義が容易に統治できるグローバル化ではない」(シュトレーク、2023=2023:26)として、「インターレグヌム(interregnum)」にあるというだけであった注5)。

これではまだ「次の世界」が見えてこない。

もう一つのベストセラーさて、ヒッケル本と全く同じ2023年5月に、翻訳書として出されたコルナイ『資本主義の本質について』(2014=2023)もまた、Amazonのランキングなどではベストセラーになった。両書とも「資本主義のその後」に焦点を置いて書かれた専門書である。

ヒッケルの「次の世界」に対してコルナイは、「究極的に資本主義は受け入れなければならない」(同上:31)の観点から、「資本主義の本質」としてイノベーションを最も重視した注6)。

何よりもハンガリー人としての社会主義国での経験を活かして、常に社会主義との対比で資本主義を論じる姿勢が鮮明であり、比較研究の方法が社会科学の伝統に忠実である。

その理論の背景にはシュムペーターのイノベーション論があるとはいえ、歴史的経験から「資本主義は突破口となるイノベーションのほぼすべてを作りだし、技術進歩の側面でもきわめてスピードが速い」(同上:59)とのべる。

さらにその対極にある社会主義に対しては、「社会主義システム特有の強固な特性である『不足経済』は、イノベーションの強力な原動力、顧客を惹きつけようと戦うインセンティブを麻痺させる」(同上:69)と指摘して、最終的には「慢性的な不足経済は基本的人権、買いたいものを買う選択の自由の剥奪を意味する」(同上:331)とした。

そこからは社会主義国ハンガリーでの経験を彷彿とさせる感慨が伝わってくる。

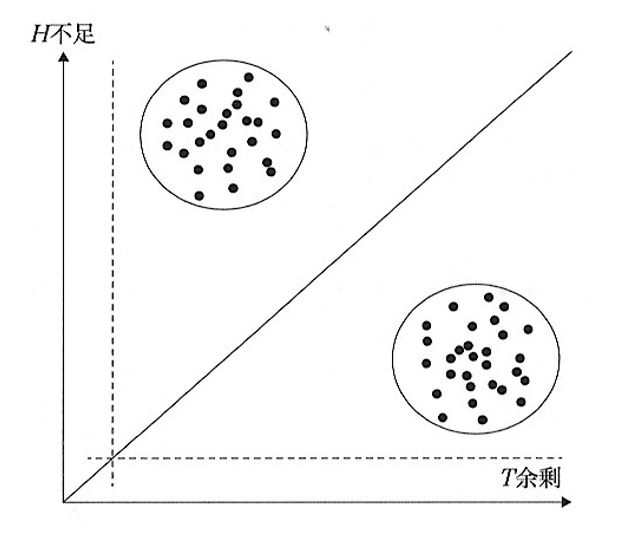

「不足経済」と「余剰経済」の対比コルナイの分析論理が秀逸なのは、図2の「不足経済(the shortage economy)」と「余剰経済(the surplus economy)」の対比に象徴される。

図2 不足経済と余剰経済出典:コルナイ、2014=2023:233.

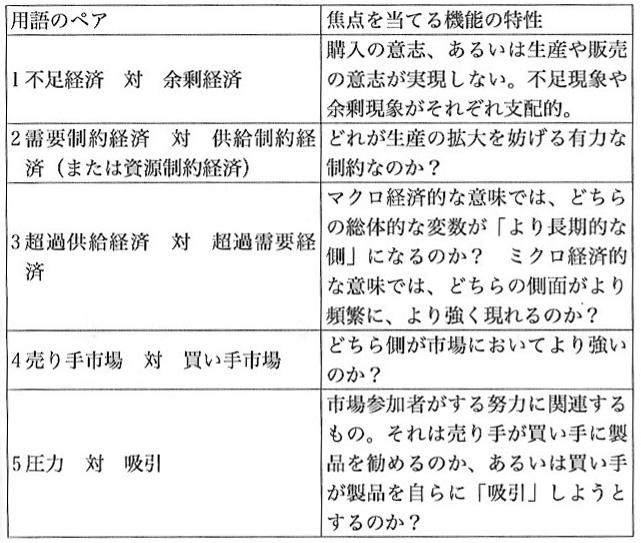

「需要—供給レジーム」として、不足の指標をH、余剰の指標をTとして作られたこの図の基本的な説明要因は表1の通りである。

表1 調整機能の2つの側面出典:コルナイ、2014=2023:230.

「四五度線より上が不足経済の範囲であり、四五度線より下が余剰経済の範囲である」(同上:232)なので、基本的な理解としては不足経済が社会主義システムであり、余剰経済が資本主義システムになる(同上:240-241)。

加えて二つの破線によって、「余剰経済であっても不足の減少は現れ、不足経済にあっても余剰は発生する」(同上:233)が示された。

「時系列」の分析にも有用さらに図2は「時系列」の分析にも有用である。「点が表しているのは二つの経済におけるさまざまな年の状態である。どのt時点におけるH(t)とT(t)の組合せも不足経済なら左上角方向(不足経済の範囲)にあり、余剰経済であれば右下角方向にある」(同上:233)。

これらを合わせると、現状としての余剰経済=資本主義国のなかでも、右下角方向の「余剰経済」グループのうちで点の位置がもっとも右側でかつ低い国もあれば、四五度線に近くて左側に位置する国もある。

たとえばG7といっても、日本、ドイツ、フランス、アメリカでは点の位置が違う。

政策論にも応用可能しかも「Hという変数のなかで強い相関があり、Tという変数のなかにも強い相関がある」(同上:235)ので、実証的に政策論議への視点が得られやすい。

日本の予算レベルでは治山治水政策の重要度が減少しつつある中で、印鑑廃止やマイナンバーカードへの集約化に象徴されるDX(デジタル・トランスフォーメーション)への傾斜が著しい。

ドイツでは緑の党の影響もあり、ロシアからのLNGを直接のパイプラインで輸入することを前提として組み立ててきた脱石炭火発、脱原発、「再エネ」至上主義というエネルギー戦略を、ロシアによるウクライナ侵略戦争の結果、大幅に見直した。

フランスでは伝統としての原発依存が健在であり、ウクライナへのロシア侵略戦争後のエネルギー需給問題を受けて、依然として原発の建設が進められている。

アメリカでは人種間の「二言語二文化」(ハンチントン、2004=2004:438)が解消されていないために、「社会の分断」が顕著に進みつつあるようにみえる。しかも、銃による犯罪も無くならない。このために内政が絶えず外交にも影響を及ぼしているように感じられる。

「余剰経済」内でも政策の相違があるすなわち、「余剰経済」のグループ内でも政策には相違がある。

ただし、それらの国々でも資本主義の大枠は、

政治領域 一党独裁から多党制民主主義(民主化) 経済領域 国家所有の優位から私的所有の優位(私有化) 社会領域 技術進歩による生活への根本的変化(イノベーション)を逸脱することはない(コルナイ、前掲書:47-48)。

資本主義の発展段階に応じた具体的議論が可能しかもその前提に、社会主義システムは実質的にはすでに消滅していること、その理由は慢性的な不足経済にあったことが正しく位置づけられている。すなわち、不足経済としての社会主義国はすでに存在しない。

そのうえで、資本主義の遺伝子には企業化傾向があること、創造は壮大な活力を持って進むこと、拡大に向かう道のりは強力な動機づけとなることなどが議論の素材として提供されている(同上:241-250)。

そして、「『均衡経済学』は的外れ」を正しい(同上:252)として、「成長はいかにバランスされているのか、・・・・・・経済の均衡は成長によって歪められていないか」を「知性を刺戟する疑問」として提示した(同上:254)。これこそが社会科学の正道であろう。

「互恵と思いやり」だけでは社会システムの設計は困難この観点からいえば、ヒッケルの示した「資本主義の次に来る世界」は、余剰経済と不足経済との対比でもなく、その両者を乗り越えるわけでもなく、「互恵と思いやり」(ヒッケル、前掲書:290)を繰り返すだけであった注7)。その意味で、「資本主義の終焉論」の文脈からは外れている。

「現実の市場では均衡は決して定常状態ではありえない。互いに競合し相対する力は変化し続けている。つまり変化こそが重要な出来事なのである」(コルナイ、前掲書:224)。

この変化を無視して、「経済を定常に保つ」(ヒッケル、前掲書:285)という主張は空しく聞こえてくる。なぜなら、「定常」のためにも「変化」=「動き」=「成長」が必要だからである。

Degrowth(非成長、反成長)を是とするパラダイムでは、「動き」がないために長期はもとより短期の「定常」すら危うくなる(金子、2023d)。

資本主義の中でも不足経済は発生するコルナイの「余剰経済」を私なりに受け止めると、資本主義の発展段階に応じて、その発展段階で不足している4大資本(企業資本、社会的共通資本、社会関係資本、人間文化資本など)が何かを示しながら、その充足のための政策論に移行できる注8)。

この場合社会主義国という目標は外していいが、資本主義国でも余剰経済のなかに不足経済が認められることはあり得る。

たとえば4大資本のうちの社会的共通資本に顕著な不足が認められるのなら、政治が動きを仕掛けて短期計画と長期計画を組み合わせて、その充足を図ることになる。