photobank kiev/iStock

過去3回の連載(連載⑥、連載⑦、連載⑧)を受けて、引き続きヒッケルの「所論」を考えてみる。

(前回:「社会資本主義」への途 ⑧:「資本主義を理性によって精査する」方法の問題)

ヒッケルの限界過去三回にわたり検討してきたヒッケル(2020=2023)は、「資本主義の次の世界」という名の下での「資本主義の全否定」に近いというのが私の判断である。

なぜなら、たとえば現代の「資本主義社会は、独自の推進メカニズムに制御された自足的な再生産の段階に達した」ことにより、「資本主義経済と生産にタッチしない国家との間に機能的に補完しあい相互の安定化をはかる」関係が完成したからである(ハーバーマス、1981=1987:303)。

「資本主義的な経済システムー貨幣媒体を支配しつつ、内部における(資本主義的な企業間の)取引を規制し、外部に向かっては(賃金に依存する家計と租税に依存する国家の間の)関係を規制しているシステム」(同上:306)が、日本をはじめ現代のGNでは完成している。そのため「次の資本主義システム」を考える際にも、この3点(企業、家計、国家)のアクターへの言及は不可避となる注1)。

企業、家計、国家の連関一般論からしてもこの段階で「次の世界」を描くためには、現在の再生産経済と国家機能の関連を踏まえた想像力と創造力を必要とするが、ヒッケルの方法はむしろ時空間を越えて数百年の過去に遡及するアニミズムに依存するものであった。そのパラダイムでは、マルクス、ウェーバー、シュムペーター、ケインズ、パーソンズなどの碩学が分析し理論化を進めてきた貴重な社会科学の財産が捨象されたままになる注2)。

ちなみに私は、企業と国家に関しては10年前に「国家先導資本主義」(金子、2013:55-60)を用意し、今回は三者をつなぐ共通概念としての「資本」を活用して、経済資本、社会的共通資本、社会関係資本、人間文化資本を併用するというアイディアを公表した(金子、2023a)。

もちろんどちらも発想の段階にあり、不十分な内容に止まっている。

ヒッケルの「反資本主義の感情」逆にヒッケル本では、たとえばコルナイのいう「反資本主義の感情」(コルナイ、前掲書:101)が至るところで濃厚に認められる。

そのためか、企業、家計、国家の連関などには全く言及せず、仮定法を乱発して、牛肉産業を不要といい、民間航空の縮小を主張して、その根拠にアニミズムを持ち出した。そのうえで、1500年以降はすでに資本主義であったというような資本主義成立史、ないしは産業革命史の研究成果とも異質的なパラダイムに依存した。

これでは、読者が期待する「資本主義の次の世界」は見えてこない。

牛肉産業からの産業連関事例としてあげられた牛肉産業の「抑制」を取り上げても、資本主義に不可欠な産業連関の実体分析が欠けている。なぜなら、「抑制」により世界各国で資本主義のはるか以前から商品化されてきた牛の皮革産業の停滞と崩壊、および牛乳生産量の激減による関連産業の不振は必定だからである注3)。

室町時代から江戸時代にかけては武具や太鼓や雪駄の裏皮に使用され、近現代では牛革のコート、ジャケット、ブルゾン、牛革のカバン、ハンドバッグ、革靴、ブーツ、ボタン、ベルト、野球のグローブ、革手袋、革の財布、名刺入れその他の製造・販売に従事する人々の失業の危険性への配慮もない。

加えて、連載⑧でも指摘した牛乳を原料としたバター、チーズ、ヨーグルト、乳酸飲料、粉ミルクなどの食品の供給量が乏しくなる。

ヒッケルにはこの分かりやすい「つながり」が見えていないように感じられる。

資本主義以前からの牛革、牛肉、牛乳利用産業牛は人類の歴史とともにあり、「先住民族やグローバル・サウスの小規模農家」(ヒッケル、前掲書:287)と同じく、今日のGNやGSでもその肉、内臓、乳、皮革などを加工・販売して暮らしを立てる人々がたくさんいる。これは一方的な搾取関係ではなく、互恵関係ともいえる。

その理由は、アニミズムのコミュニティでも、「作物を収穫したり、木を伐採したり、・・・・・・狩りや動物を食べること」は「必ずしも非倫理的な行いではない」(同上:284)からである。

この非倫理性を打ち消す「感謝の気持ちや互恵の念」(同上:284)は、GSの小規模農家だけが持っているのではない。北海道だけではなくイギリスを含む世界の酪農家が、年中無休の飼育をしている現状からすると、GNでも「感謝の気持ちや互恵の念」は同じく認められるだろう。

資本主義の「発展の象徴」は「自給自足」に劣るか?ヒッケルは生態系を破壊する産業として「化石燃料、プライベートジェット、武器、SUV車」を挙げて、その「根本的縮小」を迫った(同上:37)。

また後半では、資本主義の「発展の象徴」として「高速道路、高層ビル、ショッピングモール、豪邸、自動車」を挙げて、これらの「発展の象徴」である過剰なGDPはコスタリカのニコヤ半島の漁師や農民の「自給自足」に優っていないと断言した(同上:188)。とりわけ「自動車の総数を大幅に減らさなければならない」として、自動車の忌避が目立つ反面で、「効率的なのは自転車だ」といってはばからない(同上:219)。

評価基準が異なるからその主張は構わないが、「ポスト資本主義への道」の末尾では論拠は示さずに、「資本主義には反民主主義的な傾向があり、民主主義には反資本主義的な傾向がある」(同上:251)と断定したうえで、「ポスト資本主義への旅は、この最も基本的な民主主義的行動から始まる」(同上:251)と結論した。

移動型社会の完成そこでどのような「民主主義」論が展開されるかと期待したら、その結論だけで終わっていた。これでは「ポスト資本主義への道」には届かないだろう。

仮に「移動」を「ポスト資本主義」=「直接民主主義への新しい機会の創出」=「市民社会」とみたアーリの理論を手掛かりにして、その先を考えてみる(アーリ、2000=2006:132)。

なぜなら、「自動車での移動が市民社会の性格にいくつかの特筆すべき変化をもたらしている」からである(同上:332)。これはヒッケルの自動車嫌いとは真逆の視点である。

移動の持つ意義以下、現代社会において、移動の持つ積極的意義をいくつかまとめてみよう。

「自動車オートモビリでの移動ティは、機会、社会的営為、住まい方(・・・・・・)が相互に連結した一つの複合体として捉えられる」(同上:332)。「自動車での移動は、自由の源泉、つまり『路上の自由』の源泉である」(同上:333)。そして民主主義論に関連しては、「実際、人びとは自らの移動性によって公共圏に参画するのである」(同上:332)とされた。

ここから、自由特に移動の自由こそが、民主主義の根幹であると理解できる。

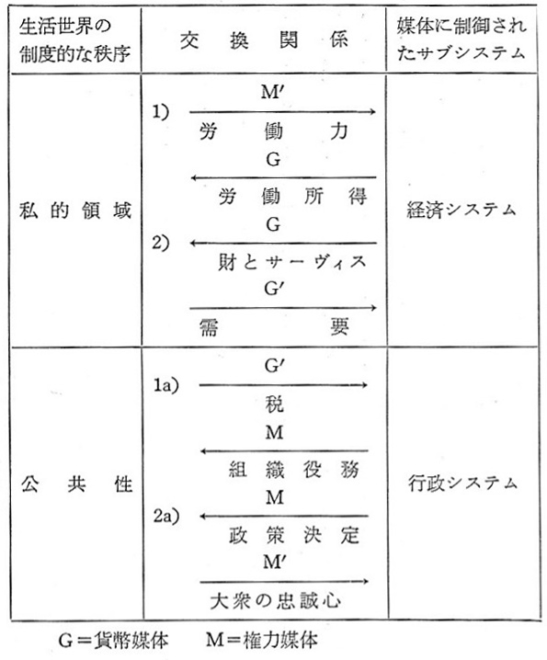

公共圏の理解の仕方加えて企業、家計、国家のつながりから、公共圏が考えられる。図1はハーバーマスが作成したシステム(経済システム=企業、行政システム=国家)と生活世界(家計)との関係モデルである。

図1 システムのパースペクティブから見たシステムと生活世界の関係出典:ハーバーマス、1981=1987:310

まず、生活世界は「私的領域」(家計)と公共性に大別されて、「私的領域」が「経済システム」に対して、1)企業との雇用契約により労働力を提供し、その見返りに貨幣媒体を通した労働所得を手に入れる。

次いで、2)としては「経済システム」(企業)から「私的領域」(家計)への財とサーヴィスが提供される反面、逆方向に「需要」が家計から企業に伝えられる。

システムと生活世界全体が公共圏「公共性」では家計が国家と対面することになり、1a)貨幣媒体による納税がある一方で、「行政システム」が2a)適切な政策決定とその遂行を組織として行う。

その政策の遂行が家計にとってそして企業にとって望ましければ、国家への国民「大衆の忠誠心」が発揮されて、社会システム全体の秩序が維持されることにつながる。ここでの「交換関係」の媒体は貨幣(G)と権力(M)であった(同上:310)。

したがって、ハーバーマスの理解を受け止めれば、公共圏とは図1の「公共性」だけではなく、「私的領域」を含む図1全体が公共圏とみなせるであろう注4)。