第二楽章

干渉戦争にもめげず社会主義が安定してくる。資本主義社会にとって体制的恐怖でした。そこで何が起きたかというと、国家の下支えを資本主義は積極的に取り込むようになる。

1929年から始まる世界恐慌から資本主義が得た最大の教訓は、金本位制度を捨てて各国が管理通貨制度になったことでしょう。このことだけでおそらくケインズの人類史的業績は不滅であろうと思います。そして福祉国家が登場してきます。やはり資本主義の内的な矛盾、放っておけば貧困層がどんどん増えて、上と下の差が広がっていく、それをどういうふうに緩和するか、それが福祉国家の基本です。福祉国家を作っていくことによって社会主義国家の脅威を打ち払うことができる。さらに資本主義の方が優れていることを見せつけることができる。福祉国家がまず実体として、次に理論的に登場します。これが第二楽章です。

福祉国家の経済的基盤は、大量生産社会、フォーディズム、フォード主義といわれています。大量生産、たくさん物を作る。資本主義の矛盾は、企業の生産力がどんどん大きくなるのだけど、人々の所得がついていかないので商品を買う人がいない。これを過少消費といいます。福祉国家は大量生産だから過少消費は拡大する。どう解決するかというと、買う人をつくる必要がある。まずは、それも国家ですが、財政は有限ですから、恒常的な買い手を創出しなければなりません。

マルクス主義が批判したように賃金を最低限に抑えこんで、いわゆる搾取を徹底的にやっていったら、労働者階級は必要最低限以上に物を買えない。そうではなくて一定の許容範囲内で賃金を上げていく、それがいわゆる労使協調路線、労使同権の考え方です。労働者側と使用者側が団体交渉で賃金を決めていくことによって、一定の賃金水準が維持され、この賃金で大量に作った物を買うという循環を作る。これが福祉国家の経済的な中身です。(『2012・協同組合』、p.63)

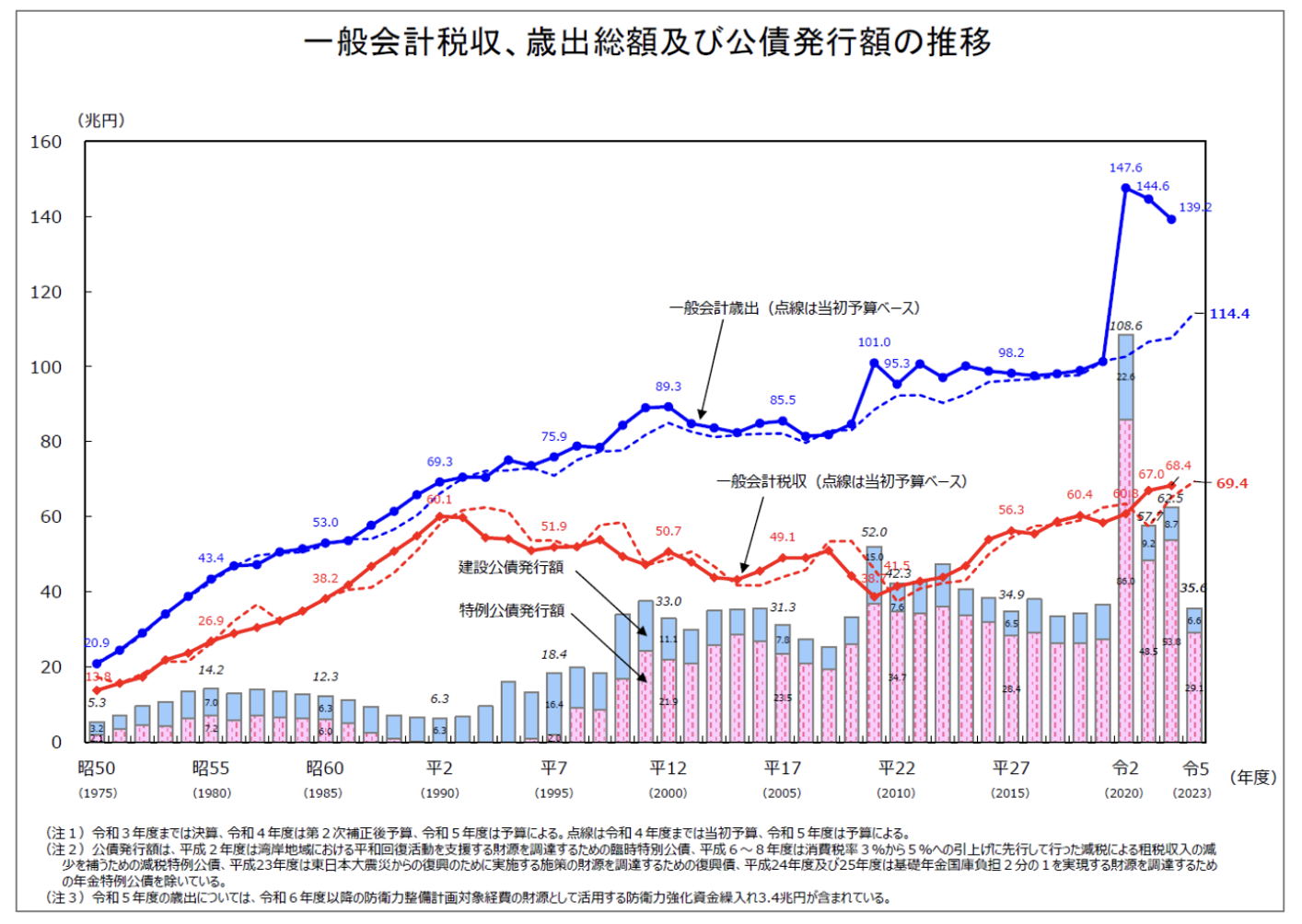

第二楽章を支えた要素がふたつあった。一つは財政だ(図2)。福祉国家はお金がかかる。人々の支持を繋ぎ止めるには潤沢な福祉予算が必要だ。また産業政策でも、失業問題を考慮すると石炭などの弱体産業を簡単に見捨てることもできない。資本主義に民主主義が定着し、選挙制度が確立すれば、なおさら、そうなのだ。

もうひとつの支えは、安いエネルギーだ。地球の主な資源は、今から思えばタダ同然で使えた。主要資源である石油もオイル・ショックまでは安かった。この安さが乱用を誘発し、それが後の公害問題を引き起こすが、1970年代まで、それはほとんど意識されなかった。

そして、1989年、ついに社会主義が崩壊する。これは資本主義にとって好都合なことではあったが、白井聡の言う「外部」の喪失でもあった。その言葉を借りれば「世界の多くの地域で現代の資本主義は徐々に「純粋資本主義」に近づきつつある。」(p.18、同上)

社会主義の行き詰まりは1970年代には資本主義国で認識されていた。ソ連が崩壊するかなり前から、社会主義が資本主義をいかなる面でも追い越すことは考えられなかった。コルナイの指摘する“不足経済”、“ソフト予算”の弊害は露見していた注4)。

もはや、資本主義は、化粧をする必要はなくなった。外部に気になる“美人”はいないのである。資本主義は化粧を落とし、“純粋”でむき出しの欲望の下に戻ったのである。

図2 日本の財政規模の推移出典:財務省「わが国の税制・財政の現状全般」のうち財政に関する資料

第二楽章のおしまいの契機となったのは、1973年の秋に起こったオイル・ショックだ。原油価格は一挙に4倍となり、安いエネルギーは神話となった。各国(特に日本)の企業収益は悪化し株価が下がり、逆に物価は上昇した。日本経済は1974年には戦後初のGDPマイナスを経験した。日本だけでなく、オイル・ショックは程度の差こそあれ先進国共通だったが、日本への影響は特に大きかった。

苦境に陥った資本主義に都合のよいことも起きた。それは社会主義国の不振だ。

第三楽章先進諸国の福祉国家が崩れてくると同時に社会主義の現実を知らされる。二つの失望がほぼ同時に、1970年代から展開した。そして、資本主義はやや自信を取り戻す。その自信を取り戻したイデオロギーが新自由主義だ。このイデオロギーを持って資本主義は第三楽章に入っていく。

財政危機という問題を第二楽章は抱えていたわけですから、第三楽章のスローガンは小さな政府ということになる。かのレーガノミックスもサッチャーリズムも、それらの政権を支持した経済イデオロギーもすべて小さい政府を主張するわけです。小さな分、どうするんだ、国が干渉しない分、どうするんだ、それは民間が、そして民間の行動市場が決めます。いまから考えると甚だムシのいいことを言ったのだと思います。新自由主義の教祖としてフリードマン注5)という学者を皆で信望した。(『2012年・協同組合』、p.66)

考えてみれば当然なのだが、第三楽章の基本旋律は第一楽章と似ていた。合言葉は“自由”であり、それが叫ばれるのは市場であり、それは唯一の調整者であった。

しかし違いもあった。主役がモノ・サービスを生み出す産業から金融業に移っていた。

もう一つの大きな変化は、資本の活動する舞台が国民経済から世界経済に移っていたことである。グローバル、という言葉が定着し、世界はひとつ、が資本世界の常識となった。それは、資本主義国の政策的な関心の中心が中小企業・小さな資本から大資本・大企業に移ってしまったことを意味した。

もうひとつ第三楽章、特にその後半を特徴づける現象がある。それは投機の肥大化である。もちろん、投機は資本主義とともにあり、時に潤滑油の役割を果たすが、総取引に占める投機取引が比重を増したのはこの時期である。そうなった一つの背景は、先に述べた金融の比重の増大である注6)。

巨大な金融機関が出現し、世の中のお金がそこに集中し、その一部が投機資金になった。必然的に投機の舞台も整備・拡大された。舞台とは、金融、証券、外国為替の各市場であるが、その取引量は急増する。なぜそうなったかと言えば、これらの市場が外国勢が入りやすいように国際基準で整備されたこと、そして決定的だったのが、先物取引の導入である。

第三楽章が育てたもののひとつが先物市場であり、結果としてそれに寄りかかって資本主義は延命した。

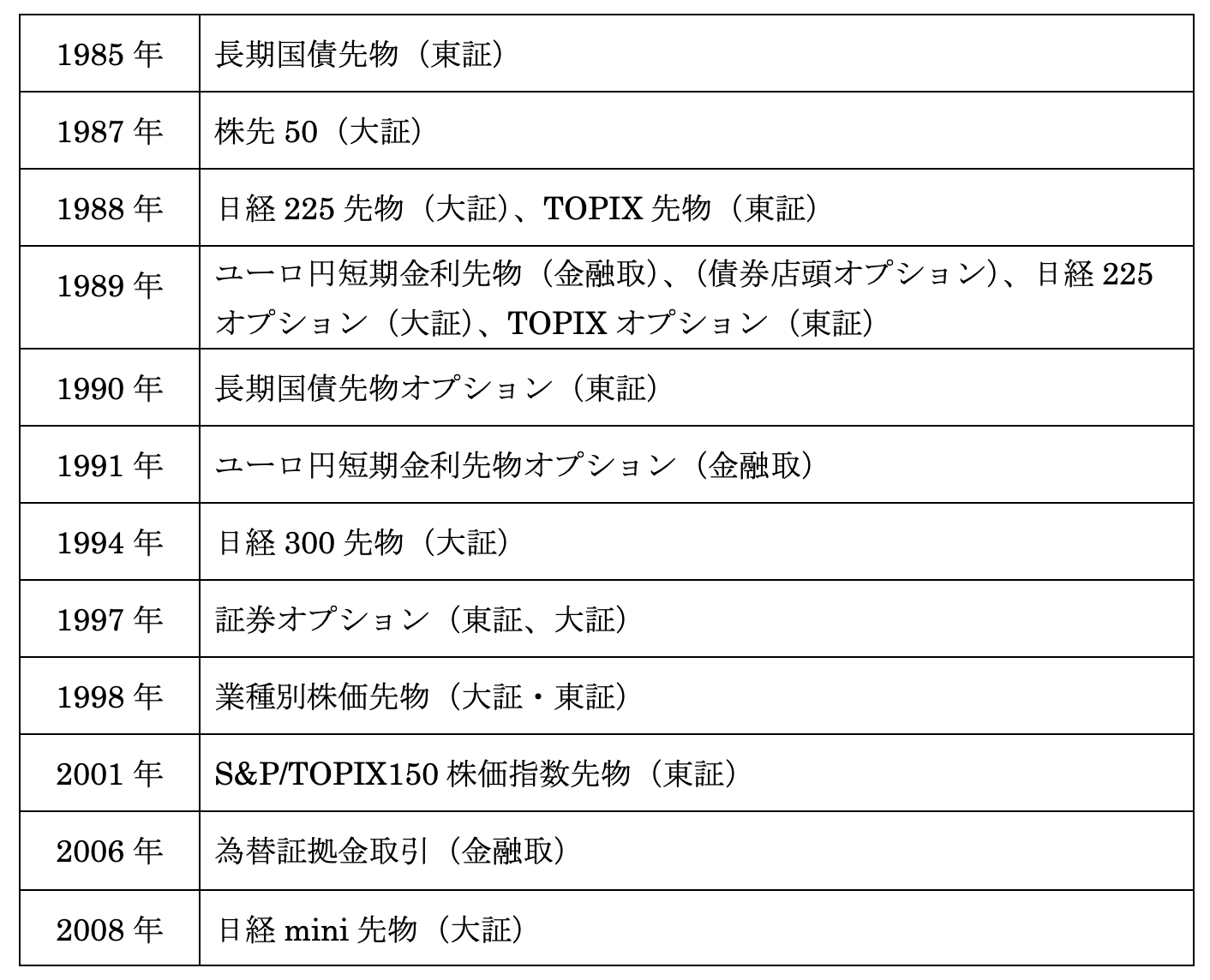

次にあげる表1は『日本の証券市場』(2022年版)にあるものだ。

先物市場の開始年は、世界で見ると1972年から2008年の間にある。日本でも、国債先物が1985年、日経225およびTOPIXが1988年である。

表にはデリバティブのもう一本の柱であるオプション市場の開設年を示している。日経225、TOPIXのオプションは1989年、国債が1990年である。

表1 日本の金融先物・オプション市場上場年出典:『日本の証券市場』(2022年版)をもとに作成

瞬く間に、先物市場が現物市場を追い抜いた。デリバティブと呼ばれる金融派生取引が貸借を中心とする伝統的な金融世界を凌駕してしまった。

先物取引の特徴は、何といっても時間軸の導入である。これですべては四次元になった。金利も株価も為替レートも、現在の値段に加えて、将来の値段が発生した。しかも将来の値段は、明日、一週間、一ヶ月、一年後と無限に時系列直線上に拡大する。

取引を予測することが難しくなると、ここに登場したのが金融工学であり、そのツールがコンピューターであった。これまでは投機は特殊な人々の余暇であったが、いまや、道具と資金があれば(借入できれば)誰でも参加できることになった。今日のFXが象徴的だ。しかし、ここでは、実は大手が絶対有利なのだ。

第三楽章が育てたあらゆる道具を使って世界を舞台に活動した著名なアメリカの金融機関の破綻が、この楽章を終わらせたのは必然の帰結であり、象徴的だった。

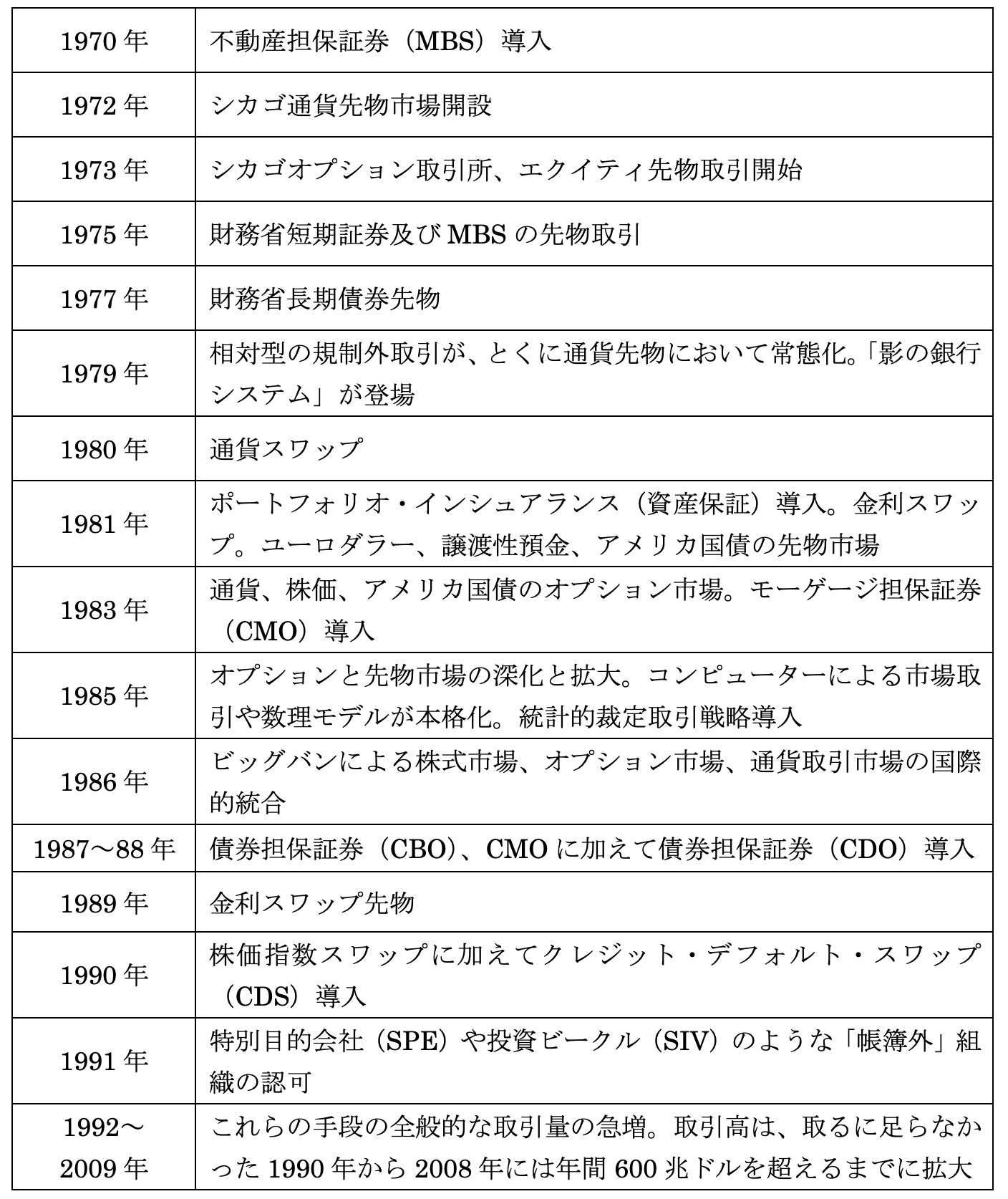

本家のアメリカはどうであったか。これについてはD.ハーヴェイが著書の附録として表をあげているから、これを借用しよう(表2)。

表2 アメリカにおける金融イノベーションとデリバティブ市場の拡大(1970~2009年)出典:D.ハーヴェイ、『資本の謎』、p.382、付録2

アメリカでも先物・デリバティブに関するすべての準備が、第三楽章の期間中に生じている。