RoterPanther/iStock

本シリーズの目的は、資本主義の次に来る社会システムの輪郭を示すことである。そのための準備作業として、資本主義の時期区分をおおまかにではあるが示しておきたい。

すべての事象は、それ自身が運動し発展するものであれば、現状・現段階に接続して次(The NEXT)がある。革命と呼ばれる極端な事象でも、破壊され、廃棄されるものは一部に過ぎない。視野を経済だけでなく、政治、文化、社会に広げてみれば尚更である。社会は継続するのである。

資本主義を4つの時期に分けてみたい。それぞれを、交響楽の章に見立てれば、現在の資本主義は最終楽章だ。第四楽章ともなれば、運命が扉をたたく。歓喜の旋律がかすかに、そしてやがて大きく聞こえてくるはずだ。以下は学士会館で行った約2時間におよぶ講演を基に執筆したものである注1)。

資本主義は次の4つの楽章から構成されている。

第一楽章 資本主義の成立からロシア革命・続く大恐慌まで 第二楽章 1930年代の世界大恐慌から1970年代前半までの“福祉国家” 第三楽章 新自由主義の30年間(以上、シリーズ本号⑩) 第四楽章 2008年のリーマン・ショック以降(シリーズ次号⑪で)

言うまでもないが、歴史であるから、区分したといってもはっきりした切断面を示しているのではない。資本主義の運動を基本的に規定するものが変化した、あるいは動いたのである。

第一楽章カール・マルクスは、一八八三年に亡くなっているので資本主義が段階を経て変貌していくことを見ていません。ただ、天才的な洞察力でもって、資本論の最後の方で自由競争から反対物へ転化するということを、ほんの一行書き加えました。資本論を読んだ人だったらだれでもが知っている有名な言葉を第一巻二四章の最後に書くわけです。それは、“資本主義の終わりを告げる鐘が鳴る”という一文です。彼の思想は人類に非常に大きな影響を及ぼしたのですけれども、今から振り返れば、マルクスは資本主義の第一楽章、つまり、資本主義が生まれてから成人になるかならないまでを見てこの世を去ったのです。彼は、資本主義が段階を経て変貌していく姿をみることはなかった。資本主義は内的矛盾を抱えているから、第二楽章もなにもなく第一楽章だけでおしまいになると考えていた。それが、“終わりの鐘が鳴る”という一行に凝縮されています。(『2012・協同組合』、p.60)

「Die Stunde des Kapitalistichen Privateigentums schlägt.」

これは、『資本論』第一巻の実質的な最終章の最後にある有名な一節である。Stundeは時を表す名詞だが、時を告げる鐘の意味もあり、ここでは葬式で鳴らす鐘である。schlägtは動詞schlägenの単数形で、打ち鳴らすの意味だ。そこで一文の訳は、「資本主義的私的所有の終焉を告げる鐘が鳴る」となった。

“終焉”そのものは無いが、キリスト教・欧州の慣習で、鐘が鳴るのは“おしまい”の時なので、こう訳したのである。「弔鐘が鳴る」という訳もある注2)。

150年前に書かれた天才の一行は、最近では、マルクス派だけでなく体制側と思しき人々も引用している。ソビエトの“社会主義”が崩壊して以来、世界中でマルクス主義はすっかり退潮した。そのために、今日では、マルクスに言及することは逆に、人々の耳目を集めるようだ。

しかし、マルクスの復権は、学者の目立ちたいという俗物欲求からだけでもなさそうである。本シリーズで示しているように、株価を除けば、資本主義はほとんどすべての指標で衰退を示している。耳を澄ませば弔鐘は聴こえているのだ。

レーニンマルクスの後継者は誰か?これは、多面的なマルクスのどの部分を問題にするかで考えは様々であろう。しかし、理論の政治的応用・実践という観点ではロシア革命のリーダーであるレーニンをあげることに異論はあるまい。

いまでは『帝国主義論』を冷静に読むことができる。角田安正(つのだやすまさ)氏が新訳を出してくれた(光文社古典新訳文庫、2006年)。

レーニンの自説の正しさに対する確信ないし自信には、恐るべきものがある。頑迷と言っても過言ではない。(同上。解説、p.284)

遅れたロシアの資本主義を西欧、特にドイツの革命なしに、単独で実現し、保持するためにレーニンは理論構築を焦った、というのである。レーニンの評価は別の機会とするが、『帝国主義論』の時代認識には同意しない。時代が違うのであるから当然だろう注3)。

重要なのは、ロシア革命が成功し資本主義の一画が崩れたことだ。1960年代までソビエトの計画経済は、経済力という点に限定してだが、一応の成果を示した。

資本主義はこれを競争相手と意識し、対抗上、自らも様々な改革をせざるをえなかった。国内には、社会主義を支持する勢力が増大していたから、資本主義を守るために労働者階級の要求を受け入れざるを得なかった。そうなるに従って、労働運動は“穏やか”になっていき、主要各国に社会民主主義が伸長した。資本主義は変化せざるを得ず、“福祉国家”が到来する。

1917年のロシア革命によって社会主義が成立します。その後、1925年にレーニンが死んで、スターリンの恐怖政治・暗黒時代に入る。社会主義も暗黒時代に入るのですが、資本主義もニューヨークの株の暴落、いわゆる1929年に始まる事件があって大激動期に入る。このあたりで資本主義は第二楽章に入った。

通説は、19世紀の終わりから20世紀の初頭にかけて自由主義時代が終わって独占資本主義の時代に入るとするのですが、私はあえて自由主義時代とレーニンの時代を一緒にして、1929年~1930年ぐらいまでを資本主義の第一楽章としたいのです。これは資本主義が生まれてあるがままに成長した時代であると私は思っています。(『2012・協同組合』、p.61~62)

通説では、自由競争から独占へ、これで段階を画している。この説の源はレーニンである。

帝国主義はその経済の本質の点で、独占資本主義である。(『帝国主義論』、p.243)

自由競争を母胎として育つ独占は、資本主義体制から高次元の社会、経済体制へ至る過渡期の現象だからである。(同上、p.243)

1917年4月、つまり10月革命の半年前に出版された『帝国主義論』には、かなり強い政治的な意図があった。革命は必然であり、いまこそ現実であるというメッセージを伝えるためのプロパガンダである。だから、競争は独占に転化し、それは革命の入り口であるという主張になった。

しかし、歴史の示すところはロシアだけの革命となり、欧米の諸国の“独占段階”は今日に至るまで長持ちした。だから、競争から独占、そして独占資本主義は過渡期という主張は修正されなければならない。要は、2段階ではない。第二楽章でも、資本主義はおしまいではなかった。

確かに、多くの産業分野で巨大企業が成立し、もはや新規参入は不可能な状況にあるから現代では“独占”が特徴的と言ってよいのだが、他方で独占間の競争はあり、中小企業の分野では競争も日常現象である。

レーニンは、自由貿易から資本輸出を転換の目印にする。確かに、資本輸出が数量的に多くなるのは20世紀初頭からだ。これは事実である。しかし、外国貿易の量も相応に拡大しているから決してマイナーではない。

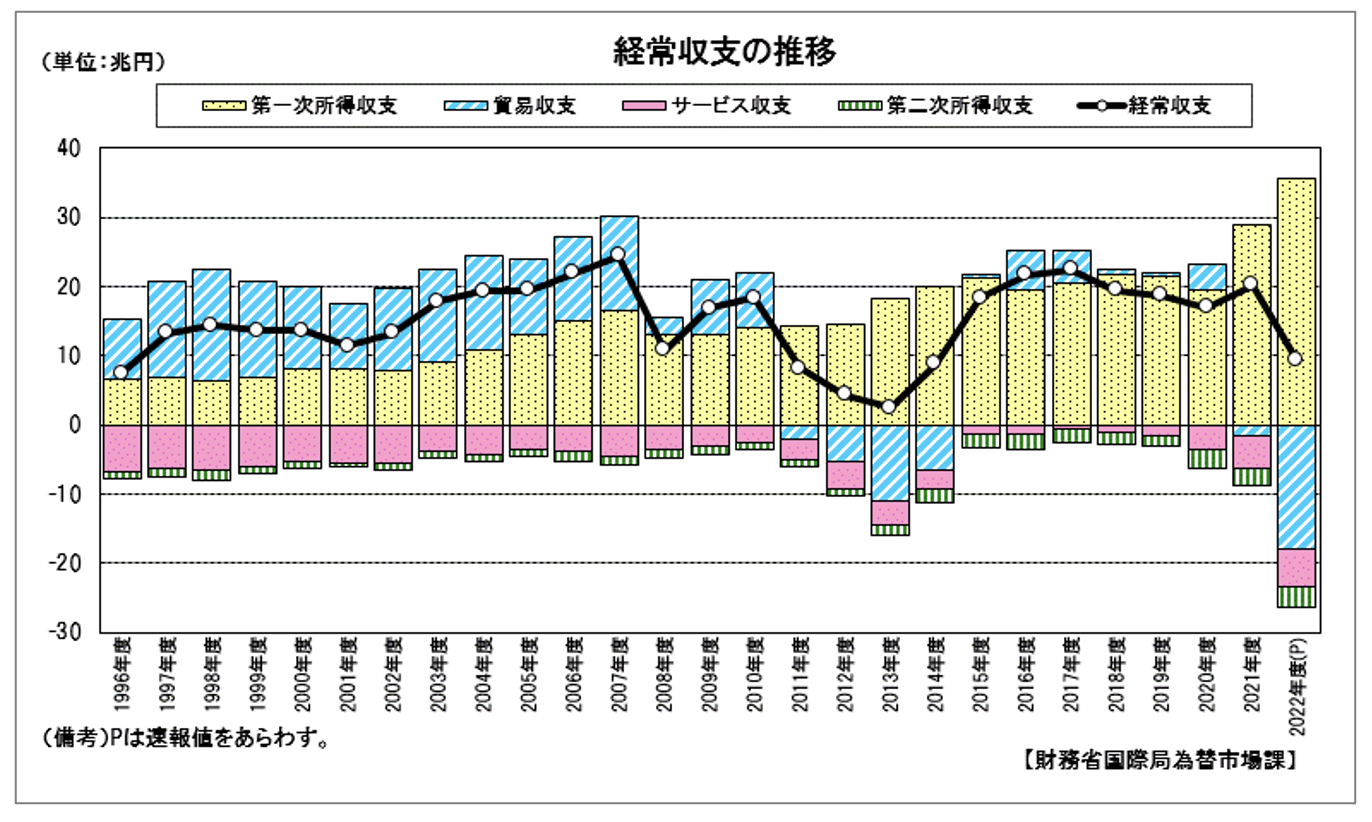

最近でも日本の国際収支表をみればそれがわかる(図1)。最近でも、貿易の収支が黒字から赤字になっているから、何が稼いでいるか言えば資本輸出なのだが、そうなったのは、日本の場合は21世紀になってからである。

図1 日本の国際収支状況出典:財務省「令和4年度中 国際収支状況(速報)の概要」

それにしても、資本輸出に注目し、変化の兆しととらえたのは天才のなせる技である。