有効回収率

例外はあるが、基本的には調査員が配布した調査票に世帯員が自ら記入し、後日、調査員が回収する方法により行われる。そのためネット調査とは異なり、ランダムサンプリングにより得られた母集団がしっかりしていて、有効回収率が60%を越えればいちおう満足できるデータとみなせる。

今回の調査票配布世帯と有効回収率は表1の通りである注3)。

表1 調査票配布世帯と有効回収率

ここでは主に「世帯」関連のデータをまとめ、『骨太の方針』での「包摂社会」や「共助社会」との関連で「生活安定と未来展望」を論じてみたい。

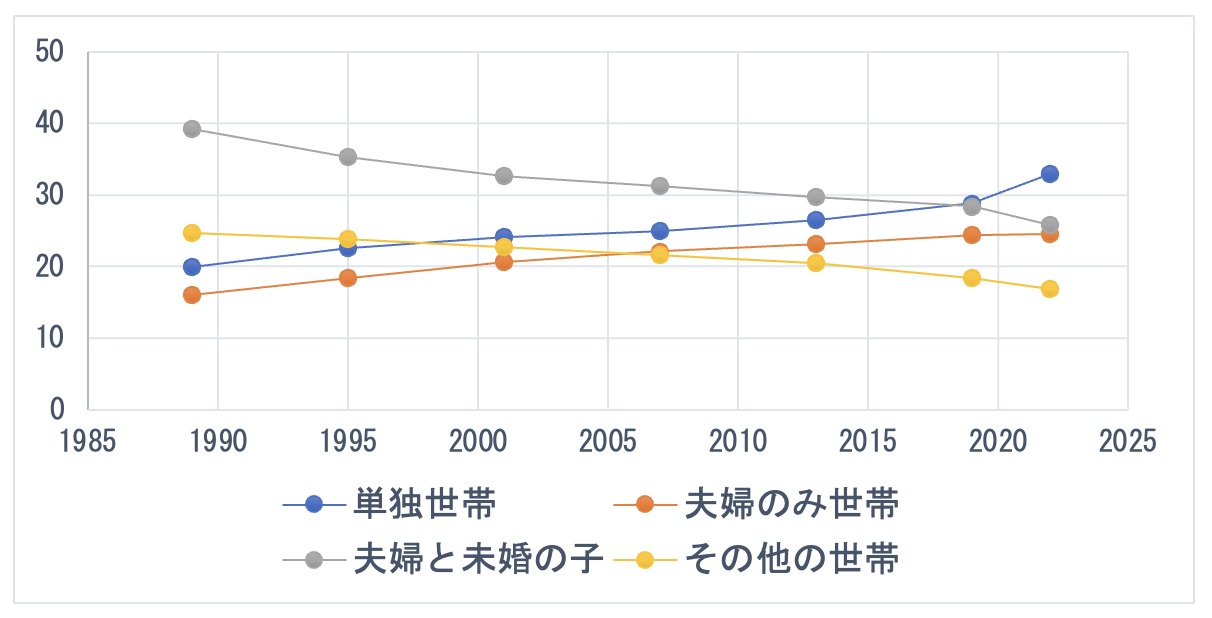

世帯構造の推移実際に調査票が配布された2022年6月2日の全国の世帯総数は5431万世帯であり、それまでに日本の世帯構造は図1のように推移してきた。ここでは調査結果を7回分だけ取り上げて、世帯構造を「単独世帯」「夫婦のみ世帯」「夫婦と未婚の子のみの世帯」「その他の世帯」に類型化した。

顕著な傾向は、「単独世帯」の着実な増加と「夫婦と未婚の子のみの世帯」の減少である。とりわけ2022年の結果にはこの両者が鮮明に出た。

図1 世帯構造の推移(グラフは筆者作成)出典:厚生労働省『2022年国民生活基礎調査の結果』(2023年7月4日発表)

ちなみに実数でいえば、「単独世帯」が1785万2千世帯、「夫婦と未婚の子のみの世帯」が1402万2千世帯、「夫婦のみ世帯」1333万世帯となった。

今後の「社会資本主義」下の「少子化する高齢社会」でもその動向は変わらない。なぜなら「夫婦のみ世帯」はやがて「単身世帯」になるからであり、時代の基調としては「単身化」が続く。

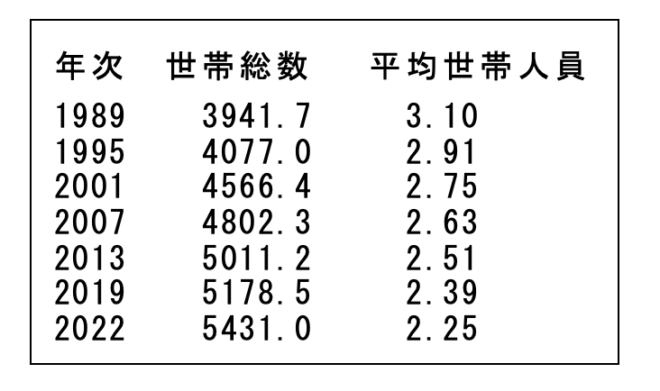

「世帯総数」と「平均世帯人員」次に「世帯総数」と「平均世帯人員」を見ておこう。取り上げる年次は図1と同じであり、「世帯総数」はほぼ一貫して伸びているが、逆に「平均世帯人員」は着実に減少してきた(表2)。この逆相関の原因には少子化と単身化を挙げることができる。

この30年間では、世帯総数で約1.4倍、平均世帯人員は0.85人の減少を示している注4)。いうなれば、日本社会はますます細分化され、粉末化されてきたことになる注5)。

表2 世帯総数と平均世帯人員出典:厚生労働省『2022年国民生活基礎調査の結果』(2023年7月4日発表)(注)世帯総数の単位は万世帯。平均世帯人員は人。

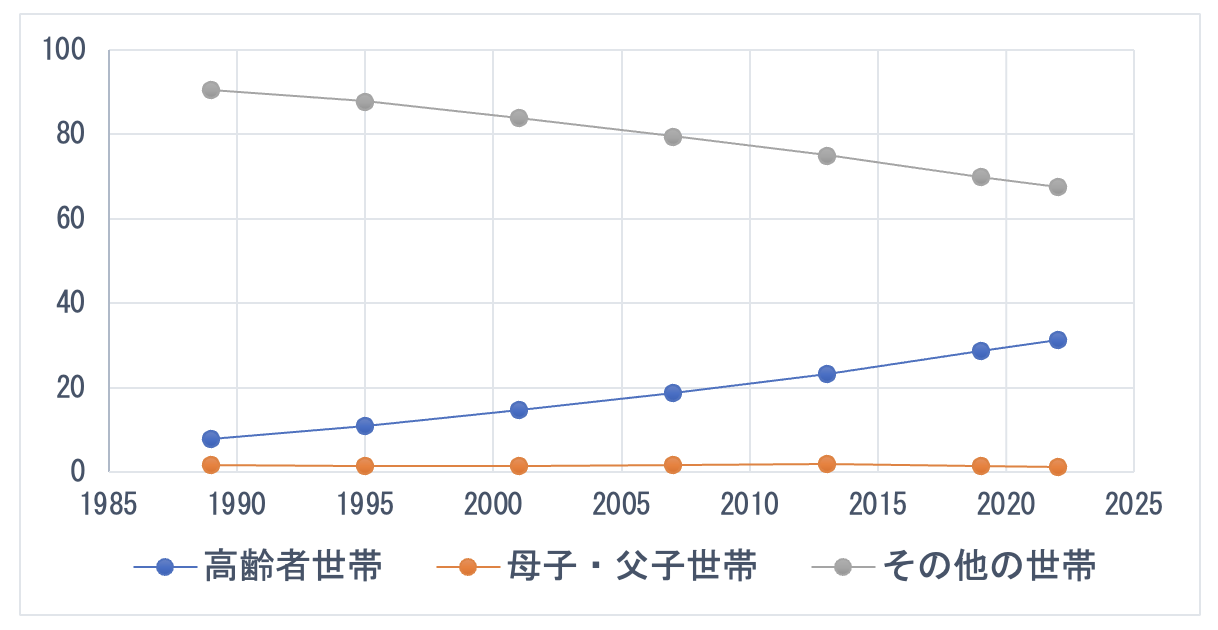

第三に、「世帯類型」の推移を見ておこう。調査票では「高齢者世帯」(1693万1千世帯)、「母子世帯」(56万5千世帯)、「父子世帯」(7万5千世帯)、「その他の世帯」(3673万8千世帯)として類型化されているので、図2では「母子・父子世帯」として一括して、3類型の推移をグラフ化した。

ここにいう「高齢者世帯」は65歳以上の人がいる世帯の総称であり、内訳は「単独世帯」が873万世帯(51.6%)、「夫婦のみ世帯」が756万2千世帯(44.7%)になっている。

社会システム全体の傾向としては、「高齢者世帯」の増加に伴い高齢化も進展して、その分だけ「その他の世帯」が減少したことになるが、この中で「母子・父子世帯」は過去30年間で一定の比率を示してきた。

図2 世帯類型の推移(グラフは筆者作成)出典:厚生労働省『2022年国民生活基礎調査の結果』(2023年7月4日発表)

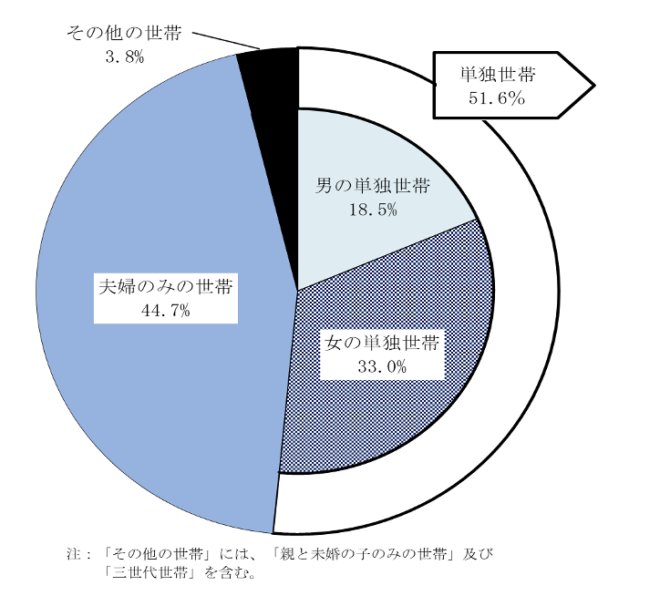

高齢者世帯で過半数を占めた男女別「単独世帯」と「夫婦のみの世帯」「その他の世帯」をまとめると、図3が得られる。

図3 高齢者世帯の構造出典:厚生労働省『2022年国民生活基礎調査の結果』(2023年7月4日発表)

「単独世帯」の内訳は男が35.9%、女が64.1%であり、高齢女性が多い。グラフから分かるように、男の一人暮らしは高齢者世帯全体では20%に届かなかったが、女の一人暮らしは33%を超えた。人生の終末期に「一人旅」を余儀なくされる男女が今後とも増えるから、『骨太の方針』にいう「包摂」や」「共助」がどこまで具体化するかでも、「新しい資本主義」の成否が判断できる注6)。

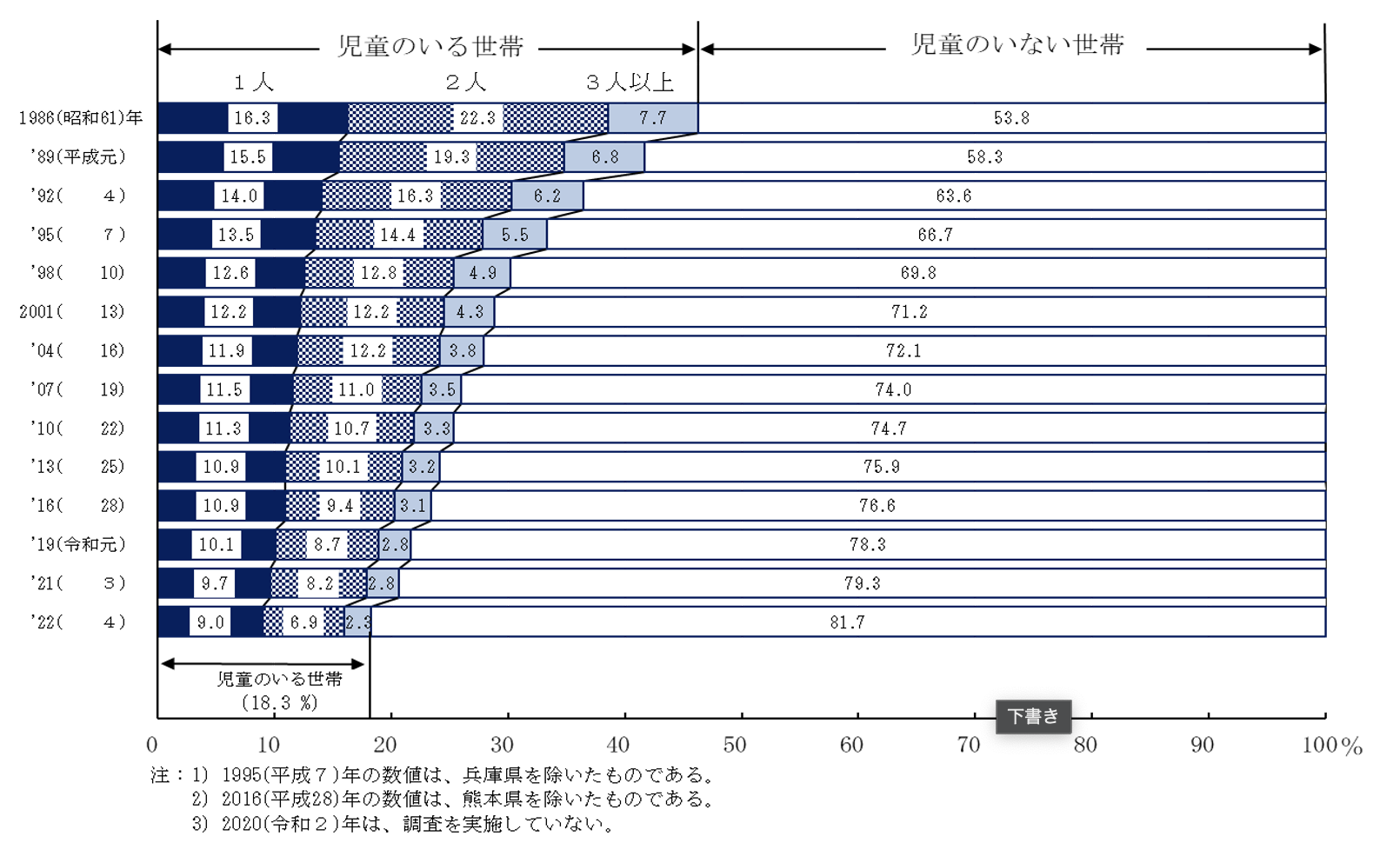

児童のいる世帯の状況一方、今回の調査では「児童のいる世帯」が全世帯のわずか18.3%にまで低下した(図4)。

図4 児童のいる世帯の推移出典:厚生労働省『2022年国民生活基礎調査の結果』(2023年7月4日発表)

「児童1人」が9.0%、「児童2人」が6.9%、「児童3人以上」が2.3%であり、「国民生活調査」が始まった1986年の「児童の有無」半々、「児童2人」が22.3%とは隔絶した結果となった。特に2007年からは「児童1人」が第1位を続けてきたことで、ますます少子化が進む現実が鮮明となった

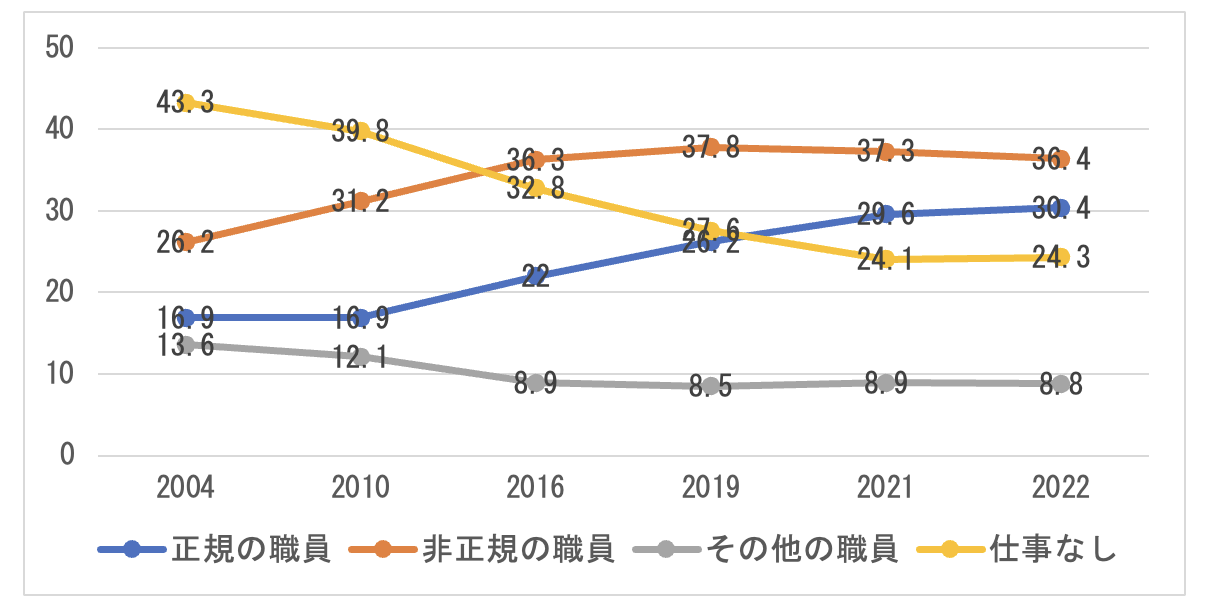

児童のいる世帯での母の仕事の状況調査票では「児童のいる世帯における母の仕事の状況」として表現されているが、文脈からすると、「家事という仕事」は除外されて、家族外からの報酬がある「仕事」の有無を尋ねている。そのために「仕事なし」はいわゆる専業主婦を表わすと考えられる。

また、「その他の職員」とは、「会社・団体等の役員、自営業者、家族従業者、内職、その他など」を総称する(「国民生活調査」:8)。この結果を図5でまとめた。

図5 児童のいる世帯の母親の仕事の状況(グラフは筆者作成)出典:厚生労働省『2022年国民生活基礎調査の結果』(2023年7月4日発表)

「正規の職員」の比率は2004年段階では16.9%であったが、徐々に増加して2022年では30%を超えた。一方で「非正規職員」の比率も36.4%と高く、「その他」を含めると、「仕事あり」が75.7%、「仕事なし」=「専業主婦」が24.3%になった。