タックル

前述の通り、志摩沖のSLJは浅いポイントが多い。したがってスピニングタックルの使用頻度が非常に高い。SLJ人気を受けて各メーカーから多くのロッドが発売されているが、最初の1本として選ぶなら6~7ft前後の操作性のいいファーストテーパーのロッドを選ぶといいだろう。

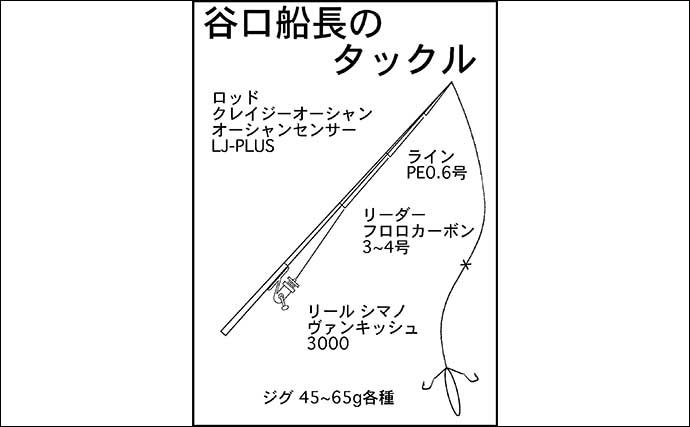

SLJのタックル図(作図:週刊つりニュース中部版 編集部)

SLJのタックル図(作図:週刊つりニュース中部版 編集部)リールはスピニングリールの3000番前後。パワーギアでもノーマルギアも、好みで選べばいいと思う。巻いておくラインはPEラインの0.6号。これにリーダーとしてフロロカーボンラインの3~4号を3~4mほど接続する。

タックルはスピニングを中心にベイトタックルも(提供:週刊つりニュース中部版 編集部)

タックルはスピニングを中心にベイトタックルも(提供:週刊つりニュース中部版 編集部)使用するジグだが、水深や潮の速さによって使い分ける。重さは40~100gが主流。シルエットが小さいタングステン製のジグを使う人が多いが、決して鉛が不利というわけではない。鉛製のジグでも十分が実績があるので、さまざまな形状や重さのものを用意しておくといいだろう。

当日使用したジグ(提供:週刊つりニュース中部版 編集部)

当日使用したジグ(提供:週刊つりニュース中部版 編集部)フックは2本バリ(タンデムフック)が主流。ジグを抱かないことが大前提となるが、完成品も多く販売されている。根掛かりの多いポイントならフロントのみ、中層をメインに探るなら上下にセットする。

いざ実釣

船長の合図とともに市岡さん、山寺さんともに前方に軽くキャストしてボトムまで沈めていく。2人ともジグはダイワTGベイト45g。山寺さんはスピニング、市岡さんはベイトタックルだ。

朝イチは水深20mからスタート(提供:週刊つりニュース中部版 編集部)

朝イチは水深20mからスタート(提供:週刊つりニュース中部版 編集部)風がほとんどなく、海面は鏡のように穏やかだが、潮はそれなりに効いている感じ。期待できそうだったが、最初のポイントではヒットコールはなかった。

沖からの潮が差して激流に……

ポイントを転々していくが、魚の反応が今ひとつなため谷口船長は移動を決断。さらに浅い岩礁帯メインのポイントへと向かう。だがポイントに近づくにつれ違和感が。見ると、ある線から向こう側が異常に波立っているのだ。その手前はベタナギ。船長に効くと、浅瀬に強い潮流が当たり、吹き上がって波立っているのだとか。

浅場は激流となり激しい潮波が立っていた(提供:週刊つりニュース中部版 編集部)

浅場は激流となり激しい潮波が立っていた(提供:週刊つりニュース中部版 編集部)これは沖から透明度の高い高水温の潮が入ってきたときに起きる現象。船は徐々にその潮波の方向へ流されていき、中に入ると大きく船が揺れる。ジグを落としてもかなり浅いにもかかわらず、大きく流されて釣りにならない。

いったん潮波から離れて流し直すが、あっという間に流されてしまう。海の透明度は異常に高く、最浅部にくるとはっきり底まで見える。

市岡さんはジグを60gに上げるが、やはりこの激流ではボトムタッチの確認はかなり難しいようだ。よく漁師さんや船長が言う「カンカンの潮」というやつで、黒潮の蛇行が大きく影響しているようだ。この潮が入るとSLJはかなり厳しくなってしまう。