もちろん、国家の性格は官僚統制型から人々の自治の集合という型に移行していくはずだ。国家のあり方については後の課題とする。

図2の中心にあるのが、利潤原理で動く企業世界である(Ⅲと表示)。すでに検討した金融制度や証券制度の中心部もここにある。

ⅠとⅢだけで成立していたのが19世紀中頃までの資本主義だ。ここで確認しておくのは、資本主義(Ⅲ)は国家を必要とするということだ。軍事、治安という政治的国家だけでなく、財政、紙幣発行、そして経済政策の執行機関としての経済国家が必要だ。それは、マルクスがブルジョア社会の国家による総括といったことの意味であり、端的に言えば資本主義が“自分の足では立てない”システムだということだ。

逆に、統制する国家が強大になりすぎると、それは大きな弊害をもたらす。これは、社会主義の失敗や、一見、成功したかに見える現代の先進国で、現在進行中の財政危機という経験が示している。だから未来に残す国家は官僚支配でない財政均衡型ということになる。

資本主義が自分の足では立てないことは、2008年のリーマンショックで、あらためて示されることになった。リーマン・ブラザーズを犠牲にしたうえで、多くの大手金融機関が国家によって救われた。事情は、1990年代後半の日本の金融危機でも同様である。「国家の退場」はS・ストレンジの本のタイトルだ。福祉・民生面での後退はあったが金融・財政面ではむしろ前進し、国家先導資本主義と呼ぶにふさわしい状況が現れている。

かつては、巨大な世界的な企業が各国の政府を自らに都合の良いように操る「国家独占資本主義」であったが、いまでは、金子勇の言葉を借りれば、主従の逆転した国家従属資本主義だ。Ⅰの枠は救済国家として厚味を増しているのかもしれない。もっとも、白馬の騎士は都合よくは出現できない。どこの国でも財政危機が深刻だからだ。

中間領域図2で強調したいのは、ⅠとⅢとの間に中間領域(Ⅱ)が存在することだ。それは、資本主義の発展とともに、資本主義を補完するものとして、また資本に対抗して人々の生活を守るものとして、つまり対照的な両面(補完と対抗)から形成された。そして、この中間領域は利潤原理に支配されていないし、国家の支配からも(同時に保護からも)自由なのである。

この「非営利の空間」に、各国によって相違はあるが、多くの組織が存在している。それらの組織は「人々の集まり」という外面的形式に加えて財政と秩序を持っているが、それらの在り方によって、財団法人、社団法人、NPO法人、そして協同組合などに分類される。

また、それらの形成のされ方で図2での位置取りが決まる。

それらは出自からしてⅠ領域に近いもの、Ⅲ領域に近いもの、そして出身母体から離れてまさに中間に位置するものに区別される。また、ⅠとⅡの間、ⅡとⅢの間にまたがるような組織もある。そのために、Ⅱ領域を三つに分けて示している。

中間組織の数:日本の場合日本にどれくらいの社団、財団、NPOがあるかについて概略を示しておこう、

まず、社団、財団。2008年にこれらを整理するための法律が三つ制定された。公益申請をして認められたものが公益社団・財団であり、申請しなかったものが一般社団・財団であり、合わせて2万強が存在している。残りの4,000程はもともと活動していなかったユーレイ組織である。

社団が人の集りで年々の会費を基本とし、財団は設立時の基金からの収入で運営されている。これが違いである。公益認定を受けたものは9,000、一般が1万1,000、その事業別内訳は次のようになっている。

地域社会発展:3,279(社団2,067 財団1,212) 児童等健全育成:1,880(社団565 財団1,315) 高齢者福祉:1,695(社団1,324 財団371)

この他、科学技術、文化芸術、教育、スポーツ団体が1,500程度ある。

NPO法人NPO法人は2023年3月時点で5万以上あるといわれているがその実態は詳しくはわからない。

滋賀大学の研究グループが行ったサンプル調査注4)によれば、事業収入500万円以下の層と1,000~5,000万円の層が多い。また人々の集り程度のものと事業が軌道に乗ってきたものの両極に分かれている。

NPO法人の雇用者の平均は131.8人だ。バラつきは大きく、最大は3万人、最少は1人だから平均にあまり意味はない。それでもNPOが無視できない雇用力を持っていることは明らかである。NPOについて藤井辰紀は次のように巧みに表現している。

なぜ?かくも多数の中間組織があるのか利益を得てはいけないという意味だけではなく、ただ利益を追求しなくてもよいだけである注5)。

日本だけを見ても、多くの中間組織がある。それらの設立経緯は様々であるから、なぜこうなったかを一概に論ずるのは難しいが、次のようには言える。

それは、“資本主義的な組織”、つまり利潤原理にしたがう組織だけでは人々は生活できない。逆からの表現をすれば、資本主義の不全である。経済社会だけをみても資本主義は自分の足だけでは立てないのだが、土台となる社会を入れて生活空間としてみると、その不全さは一層、浮き上がって来る。

中間組織を礼賛しているようだが、そうではない。次に述べる協同組合も同様だが、秀れた人物と経営陣にリードされた効率的なものもあれば、単なる天下りの器のような非活性の組織もある。

資本主義を批判するあまり、中間組織を理想化、スター化してみてしまうのは問題である。中間組織の拡大は“市場の失敗”に関係していることは事実だが、それ自体が“成功”している訳でもない。

中間領域の拡大極めて現代的な現象であるが中間領域(Ⅱ)は拡大している。それは政策によって意図的に拡大したというのではなく結果的に、である。

現代では否定することのできない二つの現象がある。一つは“国家の退場”である。イギリスの政治学者S.ストレンジの著書のタイトルそのままであるが国家の機能は相対的に縮んだ。日本ではこれに財政危機という問題が加わり縮小が加速した。

国家予算の総額をみると第二次安倍政権になってから少しずつ膨張しているが、逆に国家の機能は縮小している。国立大学や多くの国立機関が独立法人という組織に変わっていっているのも、民営化という看板の下に進行している事態もその証明である。しかし、防衛とか外交、領土への志向などの面では後退していない。

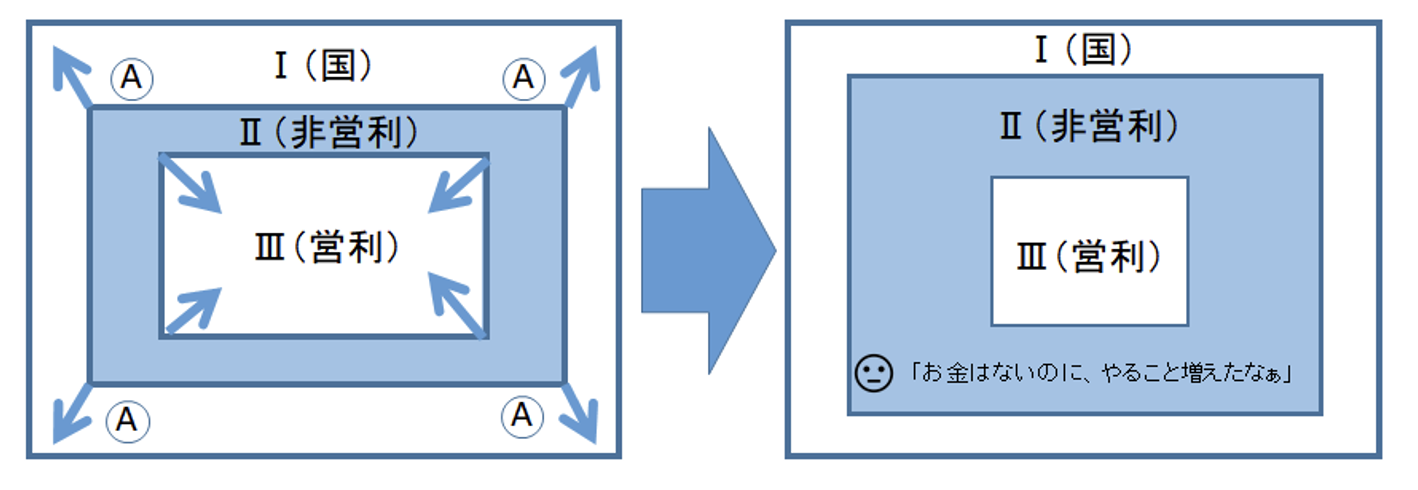

結局、どうなっているのか? それを図で示したのが図3である。

図3 非営利組織の領域の拡大

国家(Ⅰ)は外側の枠(政治的国家・外交)をそのままにして図の矢印の方向に縮んでいる。その結果は、国家の経済的機能の後退である。公務員の数が減ることはよい事だと思っている人が多いが、その是非はともかく国が提供できるサービスが量的に減少し質的に低下していることも事実である。ここでは、国家の縮む方向に注目しておきたい。