Azrok66/iStock

かのケインズが安楽死させようとした金利生活者は、いまやその数を増やし世界各地に蔓延っている。資本であるべきものが引退資本となり、利子を受け取ることで満足しているとすれば、この状況はやはり衰弱としか言いようがない。

(前回:衰弱する資本主義⑦:銀行と証券の融合)

今日の状況に比べれば、バブルの時代はまだよかったのかもしれない。当時の舞台は不動産と投機であったが、強欲と呼ばれた資本がめざしたのは利潤であったからだ。

世界の利子化が進んだ背景のひとつはデフレであった。金利が1%に満たなくても充分だった。金庫に入れっぱなしでも、つまり資本としての運動がゼロでも、増殖は保証された。

利子で充分という貨幣の大きな塊りが形成される一方で、投資機会が少なければ需給関係から金利は下がり、やがてゼロに近づく。情況は一変して、今度はデフレでなければ困る状況が出現する。資本主義にとって最も恐ろしい病が、こころひそかに歓迎される。

“もっと投資を”という新しい資本主義のスローガンは正しいが、それが行きついたのはベンチャー投資とか創業投資というマイナーな世界だった。しかも、ここでも期待されたアントレプルヌールは後退している。

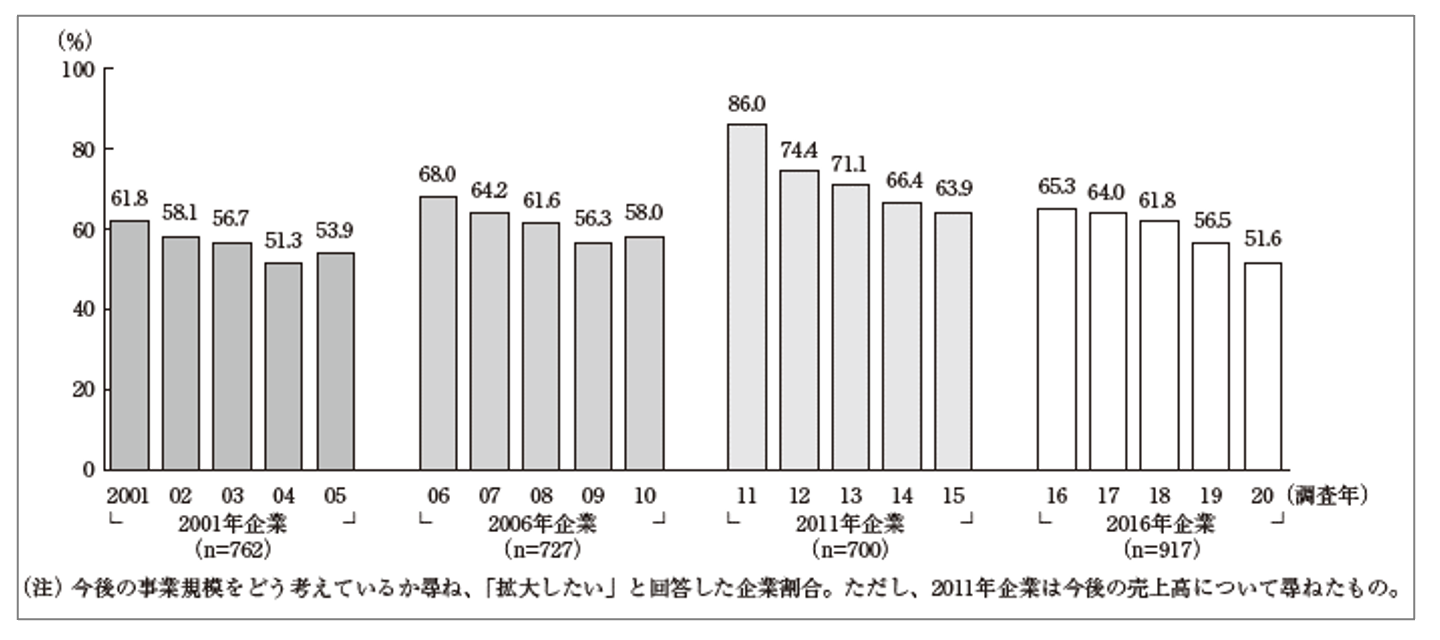

図1は日本政策金融公庫の論集からの転載である。事業拡大の意識の推移を示した興味深い統計だが、拡大しようという意識は2011~2016年間で傾向的に下がっている。

小さく事業をはじめ、無理のない範囲で徐々に投資して、堅実に利益をあげる傾向が強まっている。(「長沼大海、「21世紀の新規開業にみられる構造的変化」、p.24、『日本政策金融公庫論集』、第59号、2023年)

図1 事業拡大意欲の推移出典:長沼(2023)、p.24より

果たして、この衰弱から抜け出せるのだろうか? それこそ、本研究シリーズの目標だが、いささか道は長いのである。

選択肢は大きくふたつある。資本主義を捨てずに「新しい資本主義」をめざす、つまり日本の現在の政府が採用した道だ注1)。そして、もうひとつは、資本主義にこだわらず、新しい社会生産システムを追求する道である。

いくつかの断りを先に述べておきたい。後者を選択するにしても、現在あるもののほとんどを破壊してサラ地に新築するような発想はもちろん採用しない。革命路線が誤りであることは、社会主義崩壊という経験によって人類は学んだのである。

新しいシステムを求めるにしても、それには名称さえない。人類が向う未来へ先導するはずの思想が充分によういされていないから、シュトレークの言うように「資本主義を批判するよりはるかに難しい作業になり」かつ「長い空白期間注2)」を覚悟しなければならない。「ポスト資本主義」という表現がよく使われるが、あまり前進がない。最近、日本で翻訳されたジェイソン・ヒッケル(Jason Hickel)は正直に次のように言う。

現在の経済システムを攻撃するのは簡単だが、改革を求める人々が、新たな社会がどのようなものなるかを述べることはほとんどない。そのため、未来は恐ろしく、予測不可能なものに思える。

(『資本主義の次に来る世界』、p.244、野中香方子訳、東洋経済新報社、2023年。原題は『Less is More: How Degrowth Will Save the World』、2021年)

こう言いながらヒッケルも「ポスト資本主義」を使う。

日本では、こうした堂々めぐりを避けようと、おそらく勇気を持って、不十分・未完成という批判を覚悟の上で、敢えて“名称”に挑戦した人々もいる注3)。

本シリーズも前進しようと思う。そこで、まず資本主義の構図、つまり資本主義にはいかなる経済主体(人の集り・組織)があり、それがいかなる位置取りをしているのかを考察することから始める。

資本主義を構成する各主体の位置づけこれまでは、意図的にではあるが、資本だけに注目してきた。しかし、資本主義には資本とは呼べないが経済活動をしている主体が多数存在している。経済から社会へ目を広げてみると、各主体は次に示すような位置取りをしている。

図2※は、日本経済を念頭においたものではあるが、資本主義に共通する構造図である。それは三層構造である。

図2 資本主義の構造:各主体の位置※図2は、私が公益財団法人の理事長をしていた折に、機関紙への起稿を依頼され、それに応じて書いた論文のために作成したものである。「仕事感が変わる!!公益法人の経済学教室(上)(下)」、『公益一般法人』、No.916、917、5月1日号、5月16日号、2016年

外側に全体を取り囲むように国家・公共の枠がある。国家の枠(Ⅰと表示)が、分厚いものになるか、薄くなるかはそれぞれの国の歴史によって決まる。また時代によっても違う。伝統的に官僚制が強力なフランスのような国は厚く、自由主義の伝統が長いイギリスは薄い。もっとも、この枠に軍事力や地方自治をいれて考えるかどうかで、ずいぶん様相は異なる。

ここで確認しておくことは、調整機関として、指揮統制機関として、国家の枠は必要だということだろう。想像力の届く限りでの未来社会でも“国家抜き”は考えにくい※※。

※※ ロシア革命のあとボルシュビキの政権が独裁色を強めていくのをみて、国家が不要であるとする思想が世界に広がっていった。無政府思想だ。哲学の流れとしては、人間の自由意志を尊重する立場で、それを阻害するあらゆる干渉を排除する。だから、政府だけが無用だと主張しているのではない。現在では多くの論者が主張してるように、「無政府主義」は訳語として適当ではなく、リベラリズムの方がよいのだろう。思想家の多くは、抑圧機関としての国家を拒絶しているのであり、自由な意思を持つ人々の間の調整機関まで否定しているのではない。後者の意味合いの国家は廃止されない、むしろ必要である。