37年6月の乾岔子島事件の発端は、「河川を国境とする場合には航行路の中央線」を国境とするとの国際条約をソ連が一方的に破り、乾岔子・金阿穆河両島に上陸して住民を追放、満州国に近い河川中央までを自領として艦艇航行を始めたことにより引き起こされた、家永の主張とは真逆の事件だった。

38年7月の張鼓峰(ハサン湖)事件は、従来の国境線(ロシア参謀本部地図1911年版、東京裁判でも1860年の北京条約その他とその付近から確認された)をソ連が越境侵入し、張鼓峰と沙草峰に陣地を作ったもの。リシュコフ大佐が歩いて越境亡命したことから、ソ連は国境線の強化を策したが、7月6日に交わされた張鼓峰占領の暗号電報を日本は解読していた。

ノモンハン事件について、冨士信夫は『私の見た東京裁判』の中で、ブレークニー弁護士が担当した弁護側立証を「正に国境線に始まり国境線に終わる、の観があった」としている。つまりハルハ河東側で行われた戦闘について、ハルハ河が国境線なのだから、日本側はソ連領に侵入していないとし、他方、検察側は、当時の国境線はハルハ河の東側にあるので、戦闘はソ連領内で行われたというのである。

検察側は、ソ連側が日本軍山縣支隊から鹵獲した、国境線がハルハ河東側に引かれた地図を証拠として示した。が、その地図は、余白の説明書きから山縣支隊が戦闘中にソ連軍から鹵獲したものだったと判明、むしろハルハ河東側に国境線が引かれているのは当然のことだったと明らかになった。47人の検事団がもの笑いになった種の一つか。

ブレークニーは日本の対ソ軍備に関する立証でも、それは強大な極東ソ連軍の脅威に対する防衛に過ぎないとし、また検察側が口述書だけを提出し、弁護側の反対尋問に召喚されない口述人を「鉄の扉の後方にあって、背後から銃剣を突き付けられている」と表現して物議を醸した。が、裁判所は口述書について、処刑済の白系露人2名のものは無視、死亡した日本人3名のものは採用、それ以外の存命日本人は3ヵ月以内に召喚することとした。

斯様に、家永が「西村回想録」や洞の著書から導いた推論には、かなり信用し得る反証がそれぞれに存在する。加えて、『戦争責任』には上述した様な30年代のソ連側の軍備増強についての詳しい研究や記述が、ソ連崩壊前に書かれた(85年7月刊)ということを割り引いても、余りに乏しい。

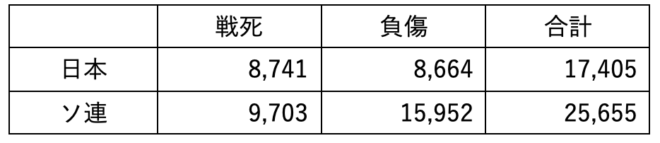

『ノモンハン事件の真相と戦果』は、彼我の人的損害を以下の様に書いている(航空機と戦車の性能も日本が優っており、損害もソ連側が大幅に甚大だったことが記されているが、ここでは省略する)。

ソ連側は、ソ連側の損害9,284人、日本側の損害52,000~55,000人と発表したため、日本軍の大敗と信じられたが、これはスターリンの粛清を恐れた将軍たちが・・ソ連の損害は僅少と報告したからである。しかし実情は全く違う。ソビエト体制の崩壊による公文書公開でソ連側の大損害が判明した。

「ロシアの記憶」(モスクワ軍事出版社)1998年刊 (人)

(後編に続く)