- 海外の資金過不足

続いて海外です。

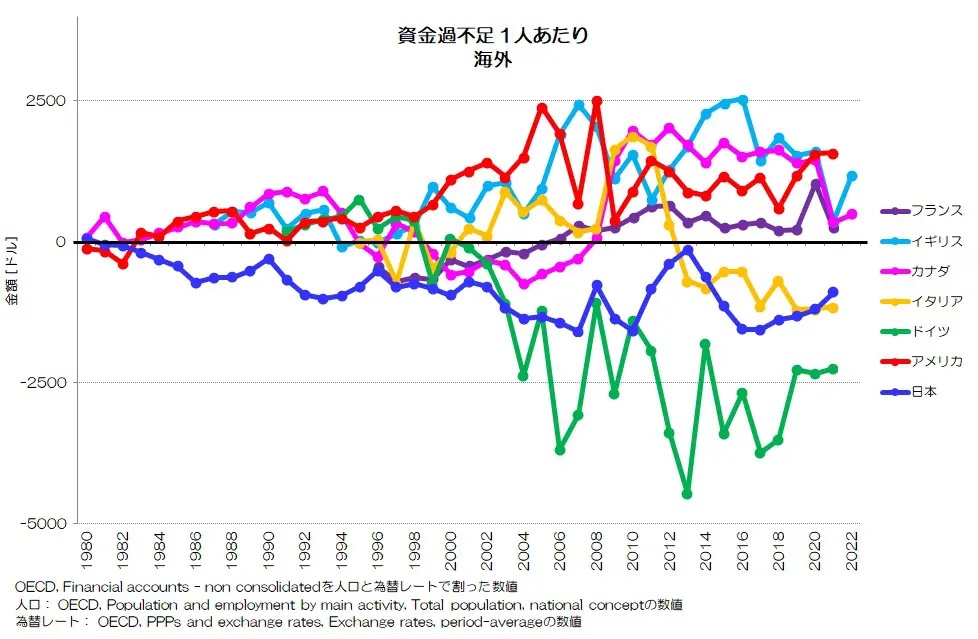

図7 資金過不足 1人あたり 海外OECD統計データ より

図7が各主要国に対する海外の資金過不足(1人あたり)です。

日本に対する海外は資金不足が続いていて、1980年代から日本から海外への投資が超過し続けている事がわかります。

近年では停滞気味ですが、一方でドイツが大きく海外への投資を増やしている傾向が確認できます。

アメリカ、イギリス、カナダは基本的に資金余剰となっていて、海外からの投資が超過している状況ですね。

海外との関係性が、日本、ドイツとアメリカ、イギリスで異なるのはとても興味深いです。

- 企業の投資と生産性・平均給与

今回は対GDP比ではなく、1人あたりの水準で各主体の資金過不足や金融取引を比較してみました。

日本はやはりバブル期、ポストバブル期と、更にそのあとの1998~2004年ころの挙動が特殊ですね。

特に企業の挙動が印象的でした。

日本の企業は、バブル期に極端に借入を増やし、投資(総固定資本形成)を増やしています。

実は、そのあと投資を増やさなくはなりましたが、高止まりしているような状況が続いています。

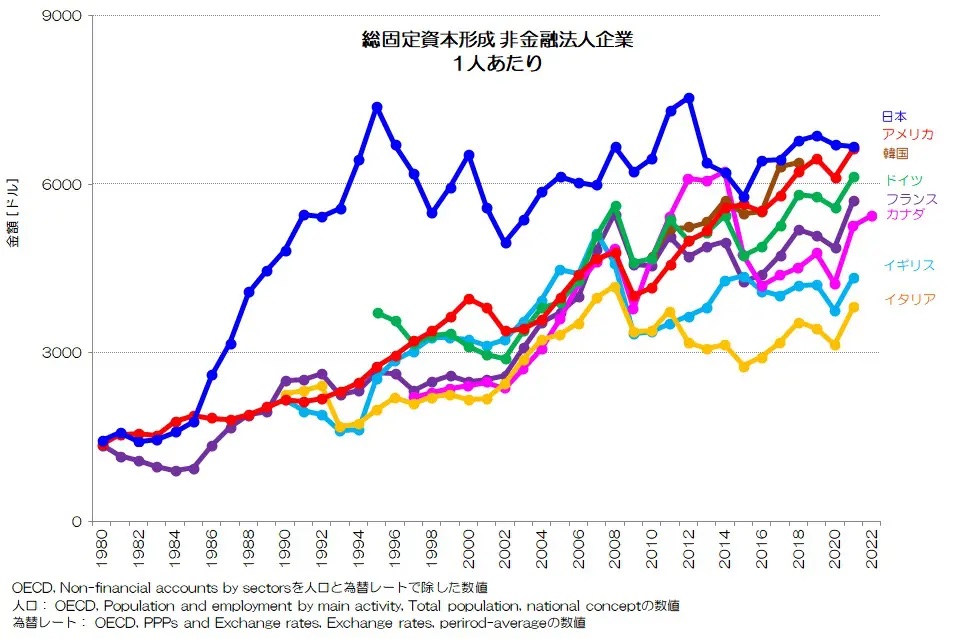

図8 総固定資本形成 非金融法人企業 1人あたりOECD統計データより

日本企業は、相対的な金額面では高い水準で投資を維持し続けていたことがわかりますね。

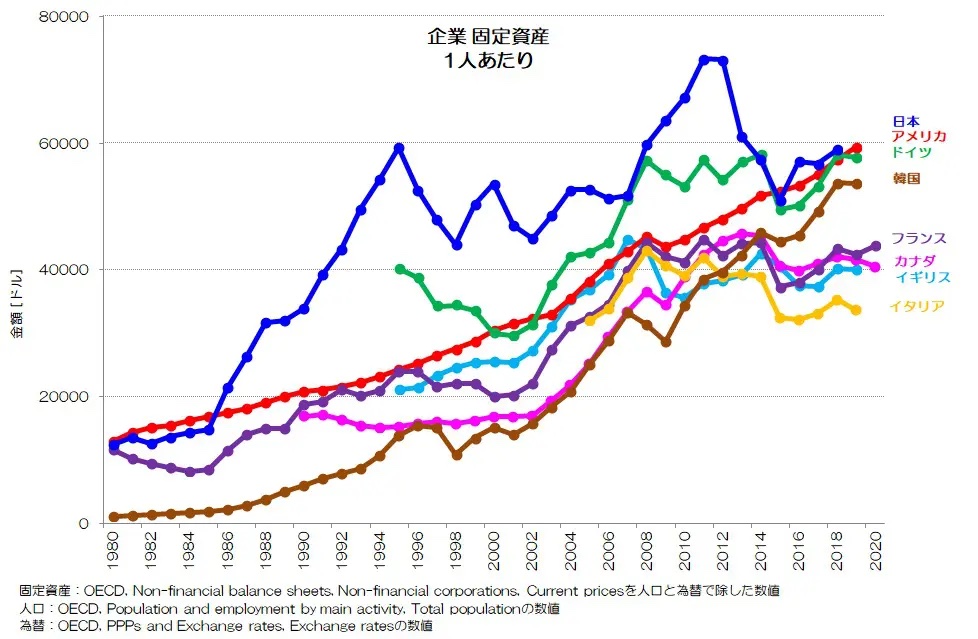

図9 企業 固定資産 1人あたりOECD統計データ より

当然フローである総固定資本形成が高い水準で推移していますので、その蓄積(ストック)である固定資産も高い水準が続いています。

固定資産は、毎年の総固定資本形成による積み増し分と、固定資本減耗による減少分が差引されて変化します。

日本は相対的に他国と比較すれば高い水準で投資していて、多くの固定資産(土地以外の機械・設備や施設など)を保有してきたことになります。

本来ならば、この蓄積された資産を活用し、生産性や給与水準も高い状況に達していなければいけませんね。

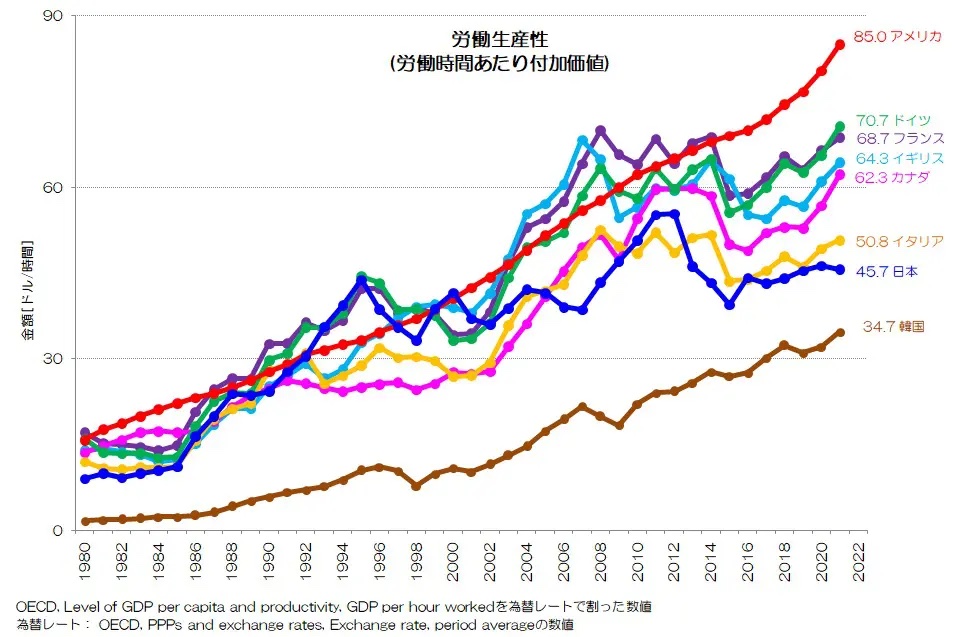

図10 労働時間あたり付加価値OECD統計データ より)

労働時間あたりの付加価値(GDP)を見ると、日本は1990年代に確かにある程度高い水準(ドイツやフランスと同程度)に達しますが、その後は横ばい傾向が続き、近年では主要先進国中最下位です。

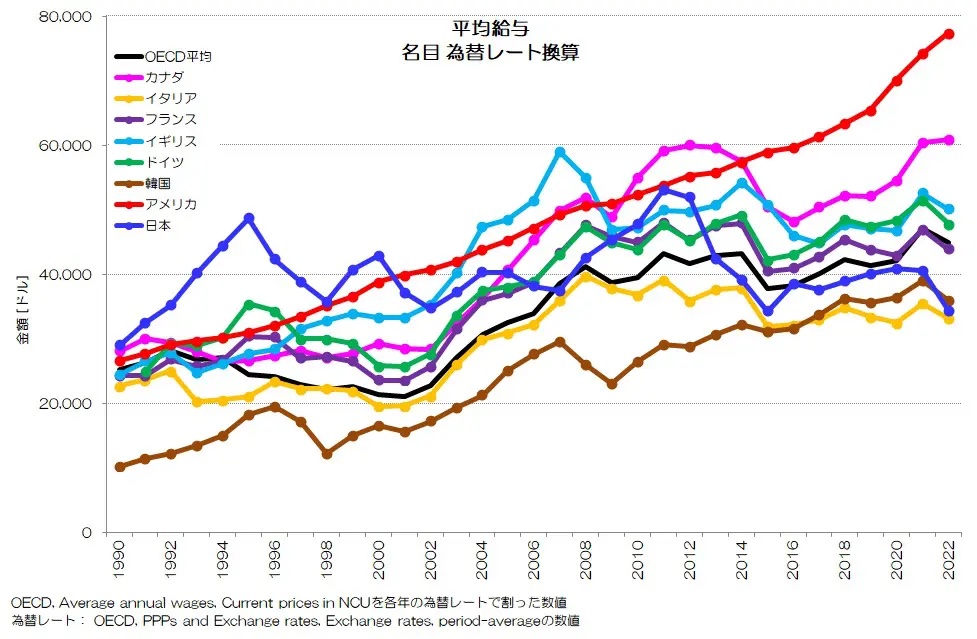

図11 平均給与OECD統計データ より

企業が高い水準で投資を続けたにもかかわらず、生産性が低い状況から脱せていないことになりますね。

平均給与については1990年代はかなり高い水準に達したものの、その後横ばいが続き、現在は主要国最低レベルです。

投資する事で生産性を上げ、労働者の賃金水準が上がるのは確かにそうかもしれませんが、この状況を見るとちょっと日本のビジネス観が異質な感じがします。

投資をしっかりと付加価値向上に結び付けることができていないのかもしれません。

皆さんはどのように考えますか?

編集部より:この記事は株式会社小川製作所 小川製作所ブログ 2023年6月23日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「小川製作所ブログ:日本の経済統計と転換点」をご覧ください。