- 企業の資金過不足

続いて、企業の推移を見てみましょう。

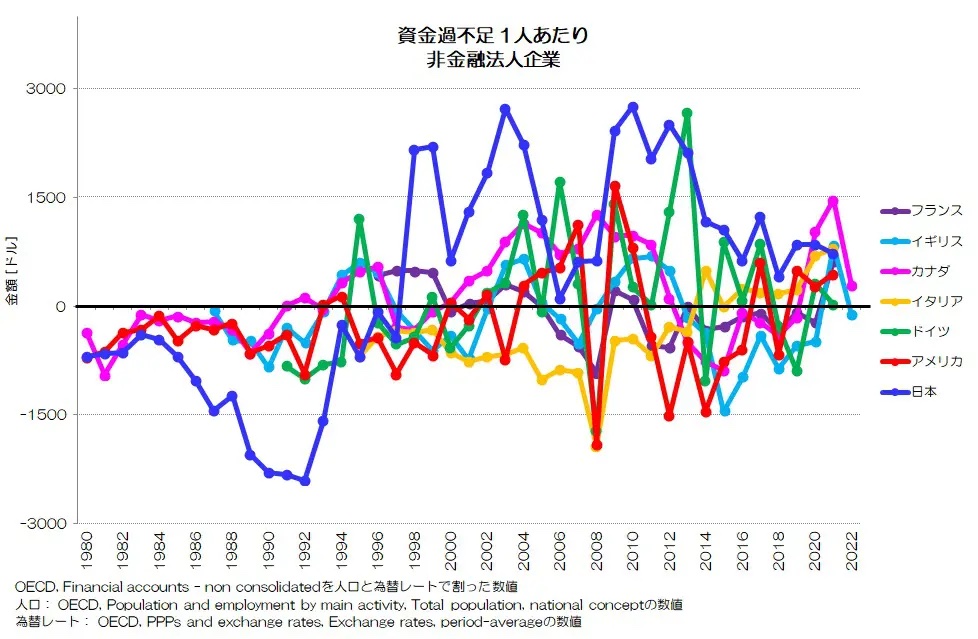

図4 資金過不足 1人あたり 非金融法人企業OECD統計データ より

図4が企業の資金過不足(1人あたり)の推移です。

日本だけ特殊な動きをしているのが良くわかりますね。

他国は基本的に±1500ドルの範囲をアップダウンしているだけです。

日本は、1985年~1993年で大きくマイナス(資金不足)となり、1998年からは一転して大きくプラス(資金余剰)の水準が続いています。

資金不足の期間は負債のうち借入を大きく増やしていて、1998年~2004年の期間では主にその借入を返済する事で資金余剰となっています。

2010年以降は、今度は対外直接投資を増やすという挙動に変化し、資金余剰が続いている状況です。大きく局面が3段階で変化しています。(参考記事: 企業の金融勘定)

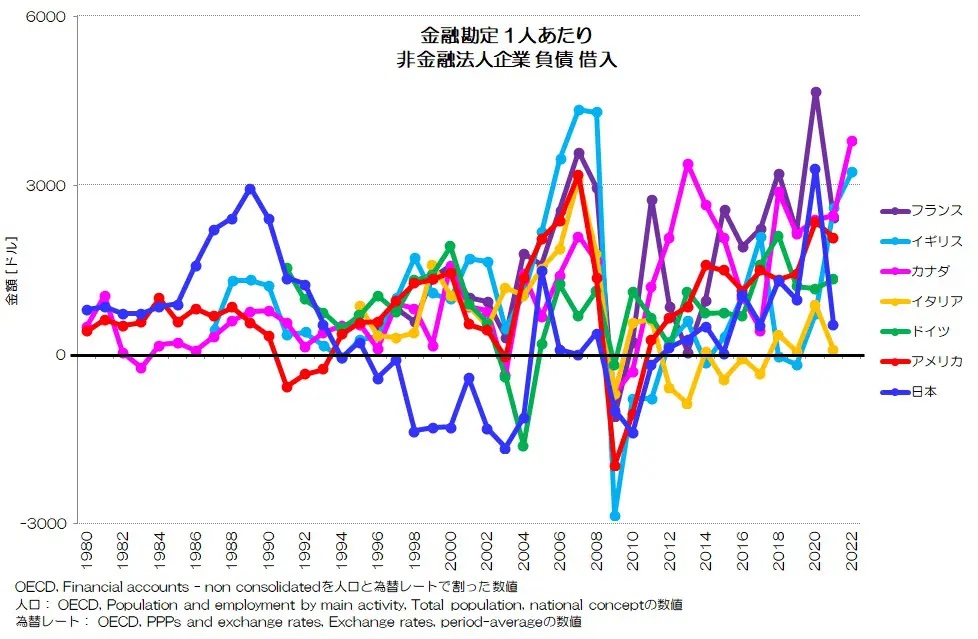

図5 金融勘定 1人あたり 非金融法人企業 負債 借入OECD統計データ より

図5が企業の負債のうち借入についての比較です。

他の主要国はややプラスの水準で推移していますが、日本だけ挙動が異なります。

1980年代後半から1990年(バブル崩壊)に向けて極端に水準が高まり3000ドルまで達した後減少し、1998~2004年までは今度は大きくマイナスに変化しています。

バブル期に増やしすぎた借入を、1998~2004年で調整しているような変化ですね。

その後は、やや少なめではありますが、他国と連動したような変化となっています。

- 政府の資金過不足

続いて政府の変化です。

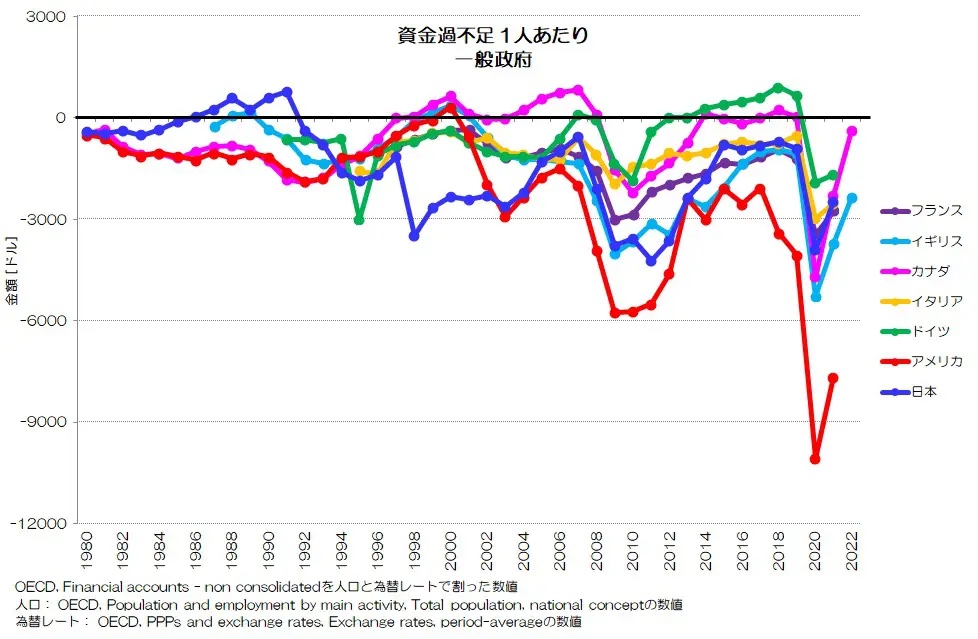

図6 資金過不足 1人あたり 一般政府OECD統計データ より

図6が政府の資金過不足(1人あたり)です。

日本の特徴はバブル期は資金余剰に向けて推移していた一方で、バブル崩壊後赤字主体化したという変化と、その後の1998~2004年で大きく資金不足となっているタイミングがある事ですね。

この時期、他の主要先進国はそれほど資金不足の水準が高くないため、日本ばかりが極端に負債を増やした時期となります。

その後の推移は日本はおおむねイギリスと同じくらいですね。

ちょうど企業の推移に対応していて、企業や家計の挙動に政府がリアクションしているという様子が良くわかります。

ビジネス

2023/06/28

1人あたりで見る資金過不足:日本経済の特異なポイントとは?

関連タグ

関連記事(提供・アゴラ 言論プラットフォーム)

今、読まれている記事

もっと見る