目次

火起こし器無しでもできるオガ炭の着火

おすすめ火起こし器3選

火起こし器無しでもできるオガ炭の着火

コツを掴めば道具が無くても火起こしはできる

火起こし器を使えばだれでも手軽にオガ炭の火起こしができますが、先にもお伝えした通り、コツを掴めば火起こし器を使わなくても火起こしは可能です。火起こし器を使わない場合も意識するのは煙突効果。この効果を再現すれば、問題なくオガ炭の火起こしができるはずです。

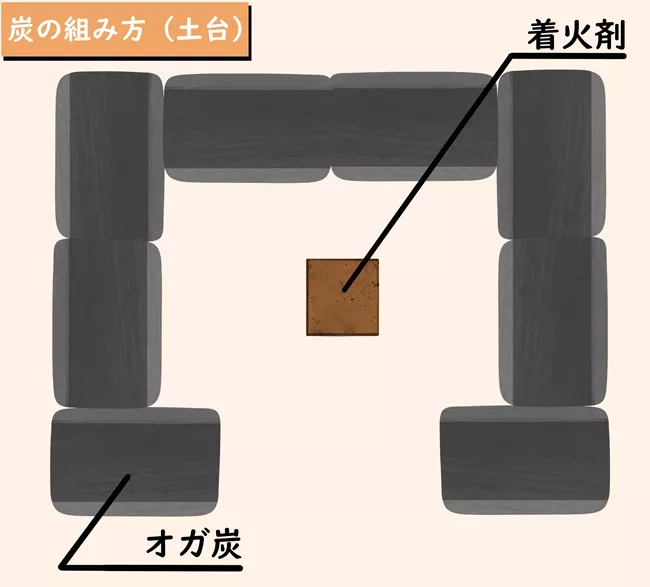

空気の通り道を意識して土台を作る

火起こしをするにはまず、グリルなどの中心に着火剤となるものを置き、その周りに図のようにオガ炭を配置していきます。このときポイントとなるのが、隙間なく周囲を囲うようにオガ炭を置かないこと。

オガ炭を割ってサイズ調整をし、必ず図のように一部を空けるように配置してください。あえて一部を空けておくことによって、下から空気を取り込む吸気口を作ります。

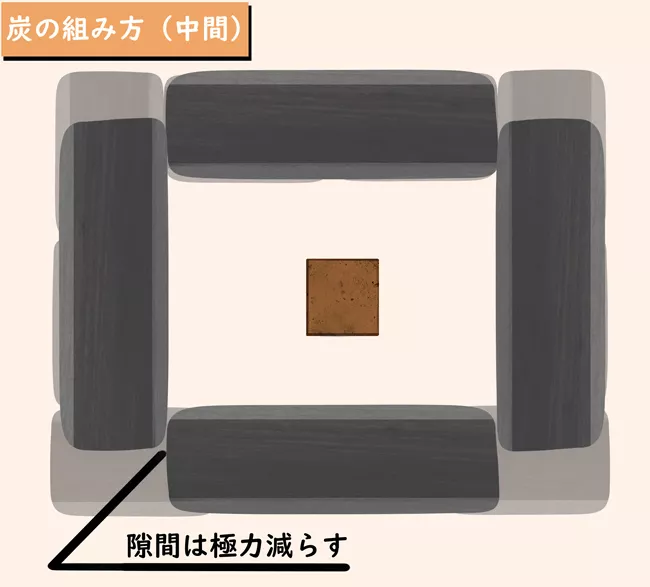

なるべく隙間を作らないように炭を積んでいく

土台を組んだあとは、その上にオガ炭を積み重ねていきます。この際に注意して欲しいのは、土台と違い、今度は隙間をなるべく作らないようにすること。煙突効果を高めるために、なるべく温まった空気を漏らさないようにする必要があります。

積み上げる高さはおよそオガ炭を縦にした長さか、それよりも短い程度の長さで問題ありません。オガ炭で煙突を作るイメージで詰んでいきましょう。

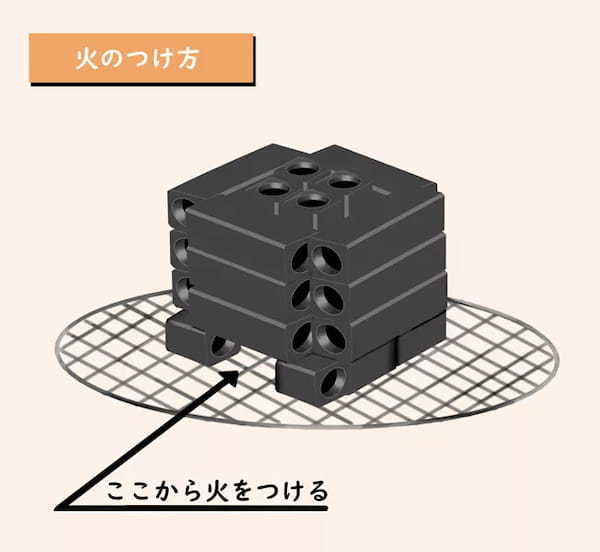

中心部にオガ炭を縦に入れて着火

ここから先は火起こし器の場合とあまりやり方は変わりません。オガ炭で作った煙突の中にオガ炭を縦に入れ、土台に作った隙間からガスバーナーやチャッカマンで着火をすればあとは待つだけ。目安としては、オガ炭の穴の中が燃えて白くなって来れば火起こし成功です。

ただ、この方法は火起こし器に比べてどうしても確実性が下がってしまい、火が安定するまで見守る必要があります。手間と荷物のどちらをとるかで火起こしの方法を選択しましょう。

団扇で扇ぐのは厳禁

よく火起こしをする際に、風を送ればいいと考えて団扇などで扇ぐ人を見かけるかと思いますが、ここで扇ぐのは厳禁です。横から風にあおられることによって、せっかく積み上げたオガ炭が崩れてしまう恐れがあります。

上手く積めば煙突効果で空気は十分送り込まれますので、火のつきが悪いと感じたら段ボールの切れ端や、乾燥した木の枝を入れて火の強さを調整するようにしてください。

おすすめ火起こし器3選

1:コールマン チャコールスターター

コールマン チャコールスターター

| サイズ | 約170×160×290(h)mm(使用時/取手除く) 約310×35×190(h)mm(収納時) |

|---|---|

| 重量 | 約1.2kg |

折り畳み式でコンパクトにできる火起こし器で、専用の収納袋があるので携帯性は抜群。本体下部にはバーナーを差し入れるための穴が大きくあけられているので、火つけもしやすいのが特徴です。

折り畳み式なので、非折り畳み式の火起こし器に比べて若干火起こしに時間がかかりますが、その分大きさの割には持ち運びやすいのでファミリーやグループのバーベキューなどで使うのをおすすめします。

キャプテンスタッグ 炭焼名人 FD火起し器

キャプテンスタッグ 炭焼名人 FD火起し器

| 製品サイズ | 約幅185×奥行190×高さ205mm(※本体のみ) |

|---|---|

| 収納サイズ | 約150×205×厚さ55mm |

| 重量 | 約1kg |

炭焼き名人の特徴は何といってもその安さ。ブランドものの火起こし器が約3千円買えてしまうのは他ではなかなかないでしょう。こちらも組み立て式でコンパクトにできますが、収納袋などはついてこないので別途用意する必要があります。

かなりコンパクトに折りたためるのですが、見た目の割に重量があるので持ち運びの際には注意してください。

キャプテンスタッグ 大型火起し器

グリーンライフ 火おこし兼用火消しつぼ

| サイズ | 幅17.5×奥行16×高さ25.5cm |

|---|---|

| パッケージ重量 | 1.12 kg |

こちらは火起こし器と火消し壺が1つになった兼用モデルなのが最大の特徴。簡単に火起こしができ、焚き火やバーベキューが終わったら火消し壺として炭の消火も速やかにすることができます。

折り畳み式ではないので携帯性は劣りますが、火消し壺と火起こし器を別々に持つ手間を考えると、むしろ荷物が減らせるととらえることもできるでしょう。