財源論がないという批判

これらの具体策に対して14日の全国紙朝刊では、「負担増には正面から向き合わず、財源確保は先送り」(朝日)、「財源論が後回し」(日経)、「財源は曖昧」(読売)、「財源の……決定は年末に先送り」(毎日)、「財源確保策の詳細は年末に結論を先送り」(道新)と報じた。

このうち、日経は社説でも取り上げて、「財源も明示して少子化対策を前に進めよ」とのべた。いずれも6月3日と同じ論調であった。

つなぎ国債と特別会計「こども金庫」あらかじめ批判される財源論の欠如について、政府は歳出抑制、確保済み財源、支援金制度を合せて、来年度からの3年間で行なわれる「加速化プラン」を賄ったり、2028年度までに確保予定の「安定財源」への期間は「こども特例公債」を発行する計画を明らかにした。

最終的には「こども金庫」という特別会計(特会)も新設される。これは、年金特会の「子ども・子育て支援勘定」と「労働保険特会の雇用勘定の意気地休業給付」を統合して、こども家庭庁が管轄するものである。想定財源には、歳出削減と社会保険料への上乗せ「支援金制度」が検討されることになる。

6月16日に「骨太の方針」発表そして第4の『経済財政運営と改革の基本方針2023 加速する新しい資本主義』(以下、『骨太の方針』と略称)の目次を見ると、「第1章 マクロ経済運営の基本的考え方」、第2章「新しい資本主義の加速」、第3章「我が国を取り巻く環境変化への対応」、第4章「中長期の経済財政運営」、第5章「当面の経済財政運営と令和6年度予算編成に向けた考え方」に分かれている。

このうち「異次元の少子化対策」が絡んでくるのは第2章であり、『新しい資本主義案』(2022年)と同じ構図が読み取れる注3)。

「全称」表現が目立つ具体的には「第2章 3. 少子化対策・こども政策の抜本強化」と題される2頁で、いくつかの要点がまとめられている。

「異次元の少子化対策」という表現は用いられず、代わりに「次元の異なる少子化対策」と「こども大綱の取りまとめ」が使われた。そして、こども家庭庁の根本理念である「こどもまんなか社会」の実現が謳われ、こどもや若者を取り巻く「あらゆる環境を視野」に入れ、「誰一人取り残さ」ない、「全てのこどもの育ちに係る質を保障する取組を強力に推進する」と表明された。

そこにはデジタル化の一環として、「母子健康手帳のデジタル化」などを含む「こども政策DX」などもある。同時に「子育てしやすい地方への移住」は応援するが、そうではない地方は後回しという行間が読み取れる文章もある。

これは「多様な施策」の一部なのだろうが、「あらゆる」原則からは外れる。なぜなら日本全体で見れば、様々な理由で「子育てしやすい地方」ばかりではないからである。

「こどもまんなか社会実現」の財源の記述はゼロさて、「子ども支援基盤の強化を図る」にしても「取組を拡充する」にしても、裏付けとなる財源は必要である。しかし早々に『骨太の方針』では「財源」を示さないと宣言されていたから、「財源」についての記述はもちろん皆無であった。

ただし国会やマスコミでは、この数か月「異次元の少子化対策」をめぐる財源論争ばかりが突出してきたので、このキャップが非常に大きい。

『骨太の方針』への新聞論調17日の全国紙は、一斉に『骨太の方針』の概要を忠実に紹介する一方で、13日の「こども未来戦略」についての首相の記者会見の際と同じような反応に終始した。

「『骨太』財源あいまい」(朝日)、「場当たり的な姿勢」(朝日社説)「財源確保策の記述はおざなり」(読売)、「安易な借金頼み」(読売社説)、「財源はさらに不透明」(日経)、「財源棚上げ」(毎日)という文言で、『骨太の方針』で「財源」論の具体策がないことを揃って批判した。

20年前から財源論は存在していた「こども未来戦略」を見るかぎりでは、確かにその財源論はかなり入り組んでいて、制度設計も年末までになされるようである。

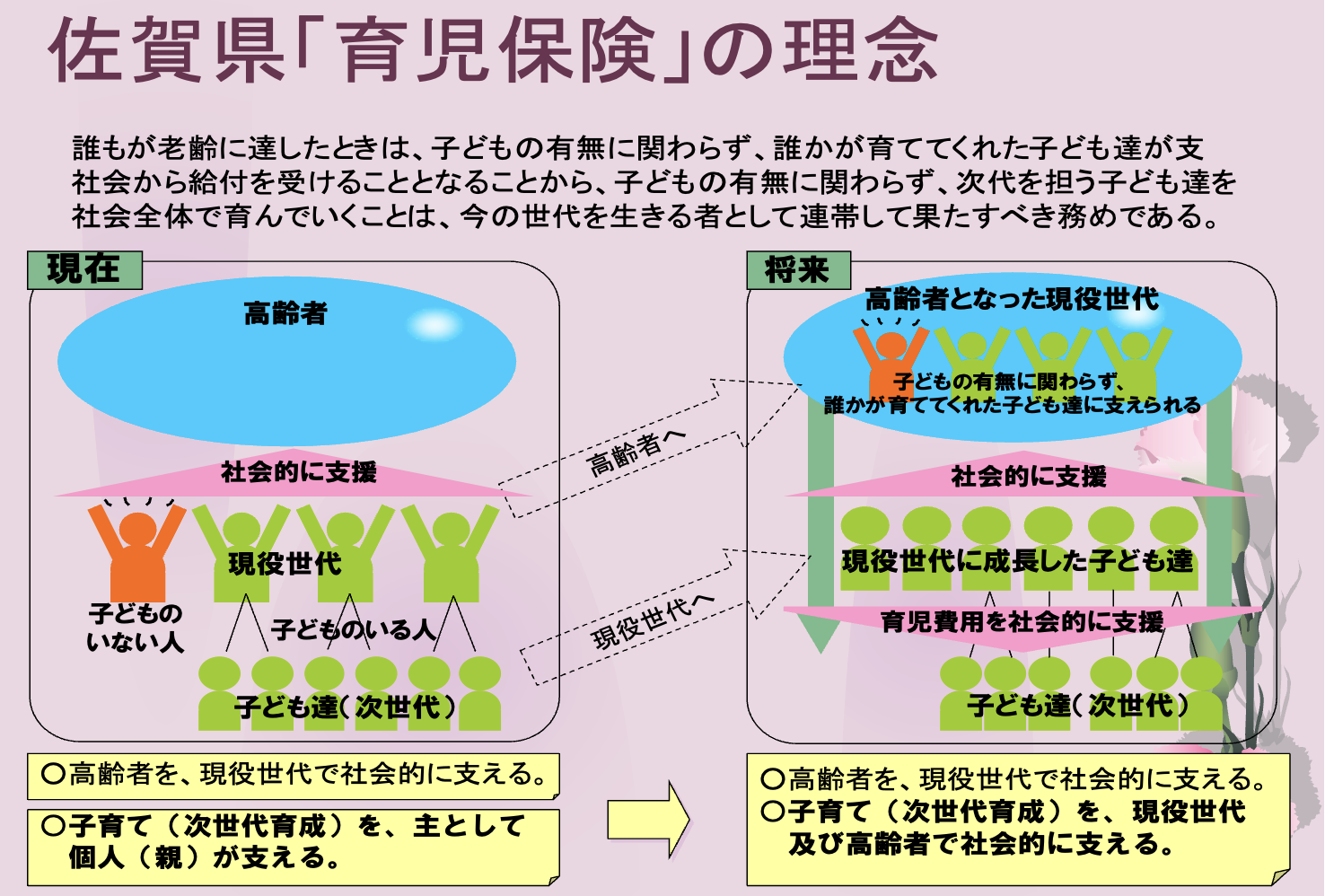

しかし、2007年にいまは廃刊となった『読売ウィークリー』(2007年3月4日)で、野田聖子衆議院議員と古川康佐賀県知事(現衆議院議員)と私が「少子化を真面目に考える座談会」を行った際に、「佐賀県育児保険構想試案」(図1)を基に、今回の不透明な財源論よりももっとシンプルな財源の具体案を示したことがある注4)。

図1 佐賀県育児保険構想試案出典:2007年当時の「佐賀県ホームページ」より

この鼎談で、野田議員は「子ども保険」、私は「子育て基金」そして古川知事が「育児保険」の理念と具体案を詳しく語った。ただ残念ながらここでの三者三様の「財源論」は、その後の「読売」だけではなく、他の全国紙でもブロック紙でも紹介も検討もなされなかった。

とりわけ「佐賀県育児保険構想試案」はインプット・アウトプット論としても大変よく考えられた制度なので、本年末の財源の公表までにこの再検討を期待したい。なぜなら、単なる「児童手当」の増額などではなく、「少子化する高齢社会」という枠組みで「育児保険」制度が創られているからである。

さらに「子どもの有無にかかわらず、……次代を担う子ども達を社会全体で育んでいく」という6月3日朝日社説での「社会全体での支え合い」も、2007年段階で具体的に示されていたからでもある。

「総合的な対策」は可能ここでも紹介したように新聞各紙は、時々の「社説」や「特集」で少子化の問題を取り上げて、「合計特殊出生率」の上昇反転のために「総合的な対策が必要だ」と結ぶことが多い。

同時に「次々と打ち出した対策がなぜ効果を挙げなかったのか。その原因を徹底的に検証しなければならない」と指摘して、「子供を安心して産み、育てられる環境をつくるには多角的な取り組みが必要だ」とのべる傾向が強い。

未婚率の上昇にどう取り組むかその通りであるが、そこから先を新聞が独自に展開することは稀である。少子化の「原因」とその背景には、(A)「男性未婚率の上昇」と(B)「女性未婚率の上昇」そして(C)「既婚者の産み控え」があることは1.57ショックの30年前から判明している。

しかし、この30年間の政府の政策は、(C)「既婚者の産み控え」に原因をしぼり、産み育てる保育環境が整備されれば、少子化対策になるという極めて一面的な「待機児童ゼロ作戦」と「仕事と家庭の両立ライフ」促進策しか採用してこなかった。

長い間、ゼロ歳児から5歳児までの保育園児の比率は20%にすぎなかった。それにもかかわらず、あたかもそこに該当する「働く母親」(C-1)のために、保育所を増設すれば、少子化対策は成功するといわんばかりのこだわりが「少子化対策」に強く認められた。

本来の多様性とは「多様な選択肢」というからには、本来は「専業主婦」(C-2)が担ってきた5歳までの幼児・児童が50%を超える「在宅養育児童」への配慮は当然であろうが、前世紀末から優先順位の点では後回しの印象が強い注5)。

遅きに失するかもはや遅きに失するが、それでもA、B、C-1、C-2を等しく対象にして、以下の諸点を「多角的」に政府も自治体も取り組んでほしい。

すでに日本社会全体では、家族志向や社会志向ではなく個人志向が強いから、長期的な目標のなかに位置づけた短期的な実践をくり返し試みたい。

高齢社会の中に「少子化」を位置づけるその大原則は、次世代が縮小すると、高齢社会に不可欠な公共財である年金、医療保険、介護保険などが危うくなることの理解にある。

本来社会全体とは、全世代のシングルの「自由な生き方」でさえも、次世代育成への参加を内包する。なぜなら、介護保険がそうであるように、国民全員が恩恵にあずかるこれらの公共財を維持するには、たとえ「おひとりさま」を選択しても、税負担を超えた別枠の次世代育成への応分の負担が求められる時代に入っているからである。

この社会的公平性の原則により、近未来の社会変動としての「少子化」に対応するしかない。本当の「ラストチャンス」なのだから、A、B、C-1、C-2を包括した現実的で総合的な「少子化する高齢社会」が再構築されることを期待する。

政府の「少子化対策」のあいまいさ30年間「少子化する高齢社会」を研究してきた経験からすると、政府の「少子化対策」の特徴は、

「少子化対策」とは何かの目標が明示されてこなかった 市民各層の意見を聞くのはいいが、行政の施策に取りこむ基準が不明であった 少子化対策とは何をどうすることかが書かれていなかった 少子化関連事業は栄えるが、合計特殊出生率の低下が進んできた

日本人総数の50年半減説

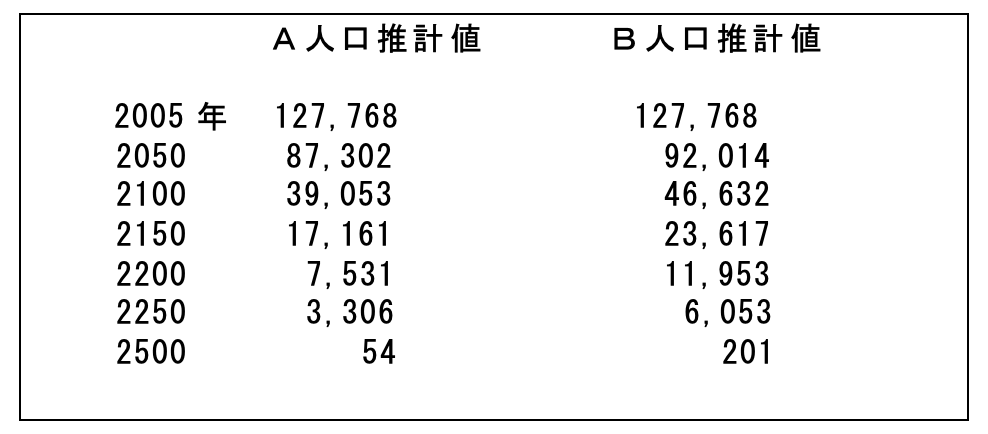

国立社会保障・人口問題研究所は、日本人総数の50年半減説を精度の高い予測値として発表したことがある。

たとえば2006年と2008年での予測は表2の人口推計値AとBである。Aは合計特殊出生率が1.26、出生性比が105.3、平均寿命で男性が78.5歳、女性で85.5歳として得られた推計値である。ちなみに2022年の合計特殊出生率が1.26だったことは既述した。

表2 将来の人口推計(単位1000人)出典:国立社会保障・人口問題研究所編『人口の動向 日本と世界 2007』厚生統計協会、2007:47.および『人口の動向 日本と世界 2010』2010:47.2005年は確定値。

一方、Bは合計特殊出生率が1.37、出生性比(女子出生100に対する男子出生の値)が105.2、平均寿命で男性が79.29歳、女性で86.05歳とした推計値である。ABのうちどちらが当たったかは自明であろう。

Aにみられる驚くべき予測値に、当時の日本の政治家、官僚、マスコミ、企業、組合、研究機関、NPOなどは鈍感であったように思われる。2050年には現在よりもほぼ4000万人も少なくなり、確実な「50年人口半減法則」の作動が表2から読み取れるからである。約90年後は実に4000万人前後になると国立法人が予測していたのである。

しかし、これまでの30年間の政府少子化対策は、集中資源投下的な「待機児童ゼロ作戦」と「両立ライフ」支援策だったために、少子化対策としては不首尾に終わった。

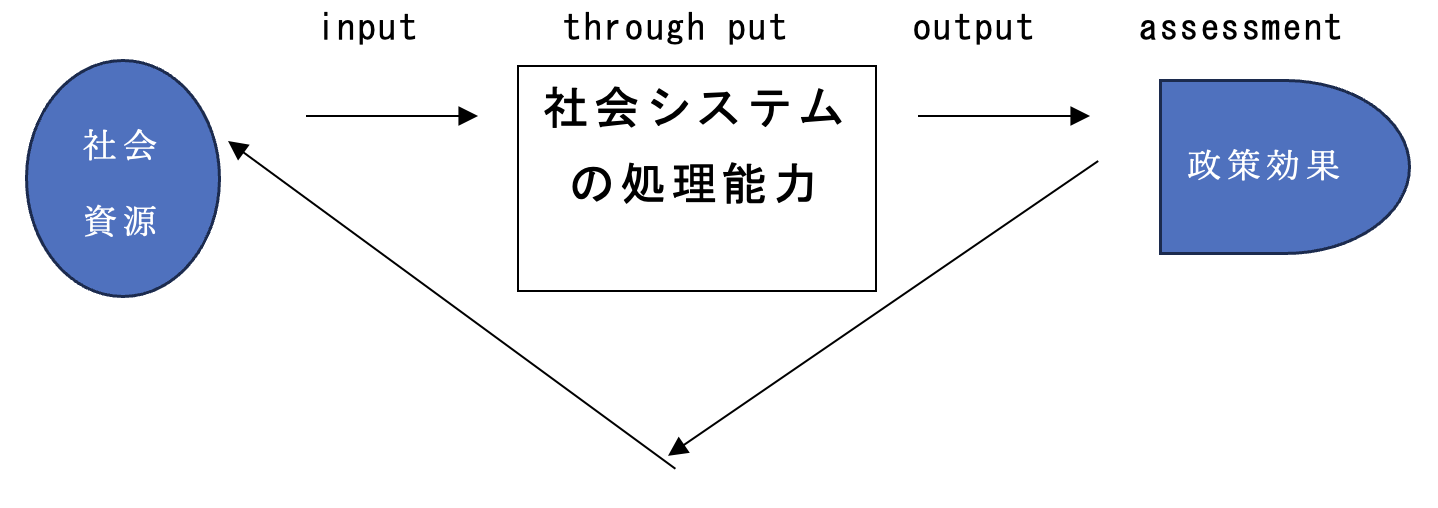

「少子化対策」をインプットとアウトプットで議論するそこで、これまでの政府の少子化対策は、インプットとしての費用とアウトプットとしての効果という発想がなかったので、「異次元」の視点として社会全体を対象とする少子化対策事業を年末までに見直したい。そして母親の有職無職に関わらず、次世代育成として幼児・児童を産み育てやすい環境を優先的に作り上げたい。

図2はインプット・アウトレットによるシステム分析モデルであるが、従来の少子化対策はインプット財源が税金にほぼ限定されて、直近では6兆円にまで達していた。

図2 インプット・アウトレットによるシステム分析モデル

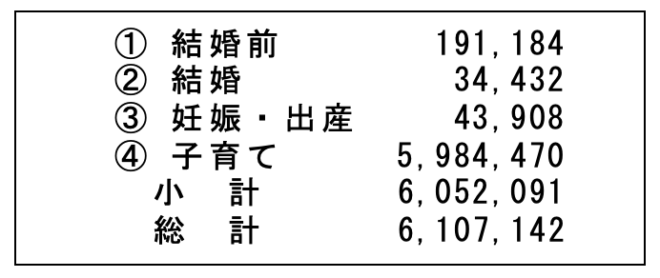

ところが、表3のようなライフステージ段階別の予算は実際には「重点課題」として、

① 結婚・子育て世代が将来にわたる展望を描ける環境をつくる(1兆737億2500万円) ② 多様化する子育て家庭の様々なニーズに応える(4兆1356億6800万円) ③ 地域の実情に応じたきめ細かな取組を進める(1兆6735億7400万円) ④ 結婚、妊娠・出産、子供・子育てに温かい社会をつくる(9300万円)

として事業化されていた注6)。

表3 ライフステージ各段階における施策(単位:百万円)出典:『令和4年度 少子化社会対策白書』より

これまでの連載でも繰り返し指摘してきたように、①から④までの中に常識的には「少子化対策」とは無縁と思われる費目が少なくなかった。

金子(2023a)では、「子育て」事業として、厚労省「たばこ対策促進事業」、農水省「都市農村共生・対流及び地域活性化対策」、国土交通省「省庁施設のバリアフリー化の推進」、「鉄道駅におけるバリアフリー化の推進」、厚労省「シルバー人材センター事業」などが実施されてきた歴史を振り返り、そのような使い方への疑問を呈しておいた。

『骨太の方針』でいわれる「歳出改革等」とは、このような個別事業案件までも含むのであろうか。

財源論での留意点これは「異次元」というよりも「通常次元」でも、インプットだけの財源論を越えて、アウトプットとしての政策までに視野が拡大すれば防げることである。『骨太の方針』には間に合わなかったが、年末までの財源論の確定に向けての議論で詰めてほしいところである。

さらに財源論での留意点は、

「誰が払うか」という質問に対して公平な答えを用意するためには、どの世代が払うかだけではなく、特定の世代の誰が払うかについても考える。 世代政策と分配政策の両方を組み合わせて世代間、世代内で福祉の望ましい分配を達成する(コトリコフ、1992=1993:127)。

この判断には、世代間と世代内のそれぞれで公平を維持する払い方と受益の仕方の基準が問われる注7)。

子育て中の母親が感じる負担感少子化の応用研究として札幌市で子育て中の母親が感じる負担感を数回調べた経験からすると、①子どもの行動が原因、②自分の余暇時間不足の両方があり、ともに同世代の交流による支え合いが特効薬になっていた。

働く母親は、安心して預けられる子ども施設、および子どもの病気に対処できる職場環境づくりを希望する。在宅子育ての母親は、金銭的サポートとストレス解消のための人的支援を必要としていた。

また人的支援に恵まれないと、「些細な苛立ち」を一人で抱え込む傾向が鮮明に出ることが分かっている。

反面、有職無職を問わず「些細な幸せ」としては、幼い子どもとの入浴で感じる喜びを語る母親が多い。20年以上も続いてきた「待機児童ゼロ作戦」の失敗が、子育て家庭への直接支援の意義を再発見させたことは皮肉ではある。

「異次元の少子化対策」への議論の仕方結論に「考えるべき」という表現を多用しても、生産的な議論はできない。

「予算配分で子どもにシフトさせるべき」、「皆が考えていかなければならない」、「持続可能な家族制度も考える必要がある」、「男性を含め仕事のあり方をもっと変える必要がある」、「人口縮小のもとでの活力を探していくべき」というような議論が果てしなく続くのでは、何も論じたことにはならない。

さらに、「少子化には特効薬がない」、「対策の知恵が求められている」や「解決策を未来から問われている」というセンスでは、この問題に取り組む資格がない。

ラストチャンスでの議論これらを踏まえて、政府が「人口反転のラストチャンス」というからには、数冊の拙著でまとめてきた「少子化対策」のポイントも、年末までの財源論争には役に立つかもしれない。

【原則1】「社会全体」が徐々に消滅する危機を回避し、システムの機能不全を防止する 【原則2】子どもは公共財との認識を共有し、「社会全体」で子育て支援を行う 【原則3】 社会構成員は男女ではなく、老若男女であるという出発点を確定する 【原則4】「社会全体」の平等性とともに、世代内・世代間の公平性を確保する 【原則5】少子化現象は「個人が得すると社会は損する」という社会的ジレンマの代表例と理解する 【原則6】個人レベルの「勝ち犬・負け犬」の議論に止まらず、社会的視点を堅持する 【原則7】少子化対策は長期的視点と短期的視点ごとに講じる 【原則8】少子化対策の必要条件と十分条件を区別する 【原則9】少子化対策の手段と目的を区別する 【原則10】負担と受益の両方の視点から少子化対策を「社会全体」で考える