winyuu/iStock

2023年の6月は、2030年に向けての人口反転の「ラストチャンス」という認識で、日本政府は重要な情報を満載した統計と政策案を4回に分けて連続発表した。

まずは6月1日に、政府が「こども未来戦略方針」を、そして第2として6月2日に、厚生労働省が2022年「人口動態統計月報年計」(概数)を公表した。

周知のように、毎月「人口動態統計月報」が示されているが、その1年分の集計結果がこのタイミングで発表されたのである。

2022年全体での人口動態2022年全体での人口動態の「年計」では、

出生数は770,747人(正確な統計が残っている1899年以降最低の日本新) 合計特殊出生率も過去最低の1.2566(従来は2005年1.2601だったので、日本新) 死亡数は1,568,961人で過去最多(日本新) 自然増減数(死亡数-出生数)は798,214人で過去最大(日本新)

を記録した。

西高東低いずれも日本新記録を更新中であり、令和の日本社会でいかに急速な「人口変容」が進んでいるかが分かる(金子、2023c)。

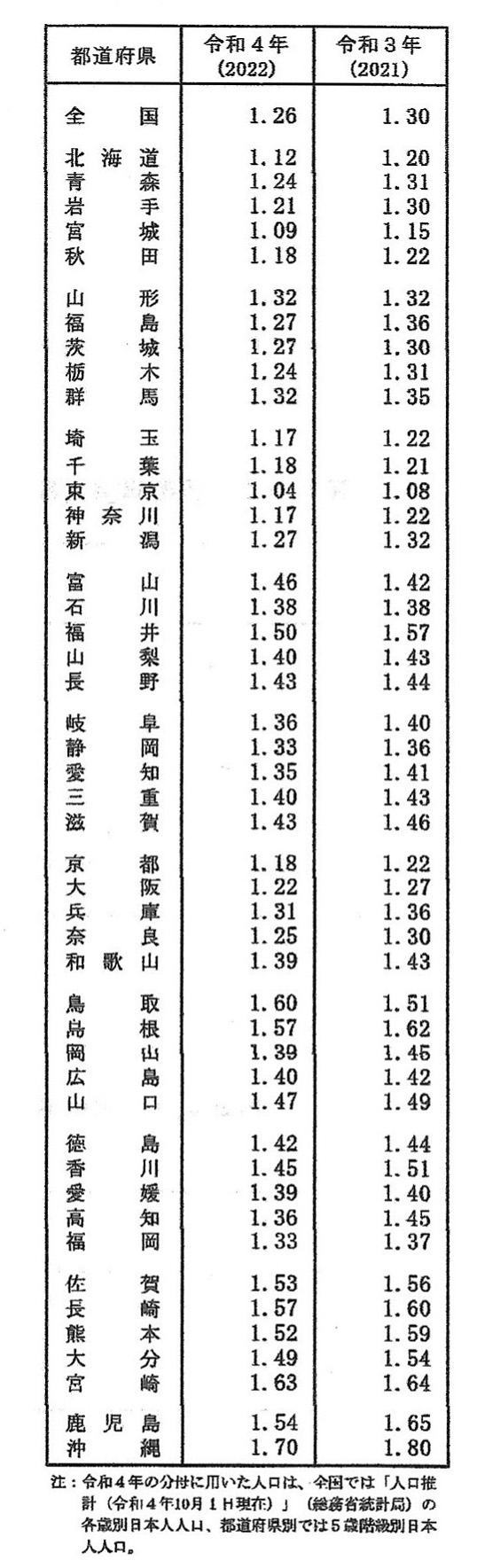

特に合計特殊出生率が最低の1.26を記録して、この比率の「西高東低」がさらに顕著になった。すなわち、東京都1.04、宮城県1.09、北海道1.12という低い地方は日本列島の東側に属していて、沖縄県1.70、宮崎県1.63、鳥取県1.60の高い地方が西側に位置する構図がますます鮮明になってきた(表1)。

表1 都道府県別にみた合計特殊出生率出典:厚生労働省「2022年人口動態統計月報年計(概数)」より

2022年「人口動態統計月報年計」(概数)が公表された翌日には、マスコミ各社は揃ってこの「概数」を使い「こども未来戦略方針」への疑問と批判を行った。さすがに5月5日の「こどもの日」の記事とは異なり、全国紙でも共同通信社の配信記事を丸写しということはなかった注1)。

全国紙は「毎日」を除き「社説」で取り上げて、「財源」論が皆無であった点を強く批判した。

具体的には、朝日では「子ども政策 支え合いから逃げるな」、読売は「安定財源の議論から逃げるな」、日経は「少子化を克服する道筋も財源も見えない」、そしてブロック紙の道新は「少子化対策財源 本気度が疑われる先送り」という見出しであった。

旧態依然の論調しかし過去30年間、「少子化」について調査して、その原因と処方箋づくりを行ってきた身からすると、その論調は依然として旧態依然としている。たとえば2006年8月23日の日経社説では、「大胆な『超少子化』対策が必要だ」として、政府の「対策の多くが従来路線を踏襲しながら小出しにした」ことを批判したが、「社説」自体の提言の新鮮さなく、同じく今回も皆無であった。

当時から日経は、大都市の「待機児童問題」や「保育所」を取り上げつつ、働く女性の子どもと専業主婦の子どもとの区別の実態を無視したまま、働く女性の側にのみ立って論じる傾向にある。今回もさりげなく「共働きしやすさも大切」として、「『共働き・共育て』に向け、……もっと踏み込んでほしい」と書いた。

働く人々だけで作る新聞では、働かない選択をした専業主婦1000万人が見えにくいのであろうか。

この日経社説の「共働き・共育て」限定は、「専業主婦」としての生き方の否定につながるという意味で、朝日社説にいう「多様な選択肢」とは相容れない注2)。

モンテーニュの箴言「世の中をだめにするのは、悪行ではなく、凡庸さだ」という言葉がある。

またモンテーニュ『エセー』の第三巻冒頭に、「誰でもつまらぬことを全然言わないというわけにはいかない。困るのはそれを本気で言うことである」(モンテーニュ、1588=1966:136)がある。

少子化についての新聞各紙の論調に接するたびに、常にこのモンテーニュの箴言が浮かんでくる。

財源論争財源が曖昧なままで年末まで「先送り」されたことに対して、各紙の論調は厳しく、「財源の議論が簡単ではないことは想定できたはずで、もっと早くから時間をかけて議論すべきだった」(日経)、「財源の具体案も示して信を問うのが当然だ」(朝日)、「安定的な財源の確保を急ぎ、有効な施策を講じるべきだ」(読売)、「財源や施策に対して民間にはさまざまな意見がある」(道新)などと指摘された。

「こども未来戦略」についての首相の記者会見第3に、6月7日発表の『骨太の方針原案』でも「少子化対策」は明記された。この基本的な内容は、2022年の『新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画~人・技術・スタートアップへの投資の実現』(以下、『新しい資本主義案』と略称)を踏襲している。

6月13日に記者会見を行った首相は、「異次元の少子化対策」をめざす「こども未来戦略」について、来年度から3年間で実施する予算規模3兆5000億円の少子化対策「加速化プラン」の方針を、①児童手当、②高等教育費、③保育、④育休・働き方、⑤財源・負担、に分けて発表した。

①では所得制限を撤廃して、支給を高校生年代まで延長する。②では授業料減免や給付型奨学金の拡大、③就労の有無にかかわらず、時間単位で利用できる「こども誰でも通園制度」の創設、④「育児休業給付金」の10割給付、などが主な具体策とされた。

⑤そのための財源は「増税を行わず」、「歳出改革」でまかない、社会保険料への上乗せを念頭に、個人や企業が負担する「支援金制度」を新設する。不足分を穴埋めするために、「つなぎ国債」の「こども特例公債」を発行する。