長期金融

長期金融に関しても、金融・銀行の機能に限界がある。Mの増大といっても、対象が固定資本となると数回転に及ぶから、返済期日は遠くなり、その分リスクが高くなる。他人の貨幣を預金という型で預かっている銀行には対応できない。その程度は、資本主義が高度化して固定資本比率が高まるにつれて強まる。

そこで次の解決策が現れる。それは貨幣を需要している側が期限付の有価証券を発行し、これを供給側に買い取ってもらう型だ。買う側が期間をあらかじめ承知している。この取引には銀行のような介在者・仲介者がいないから、取引は需給当事者間の直接取引となる。そこで、これを直接金融という。

銀行の世界は間接金融、債券・株式市場は直接金融と呼ばれる。銀行の世界とは、文字通り貨幣の貸借行為から形成されているが、ここに利子が成立する。間接と呼ばれるのは、銀行(預金を集め、これを貸付ける機能を持つすべての金融機関を総称している)が仲介者として機能するからである。

遊休貨幣はまず銀行が預かり(預金)、それを銀行の責任で貸し出す。二つのステップがあり、金利はそれぞれに成立する。まず、預金利子、そして貸出利子で、両者の差分が仲介者である銀行の利益となる。

直接金融の世界では、遊休貨幣は持ち手から使用者へと直接に移動する。現実的には両者が都合よく出会うのは困難だから仲介者は必要であるが、貨幣の持ち手交換は一度きりである。ここでは利子の代わりに資本の運動の成果(利潤)が適当な分配比率で支払われる。すなわち配当である。

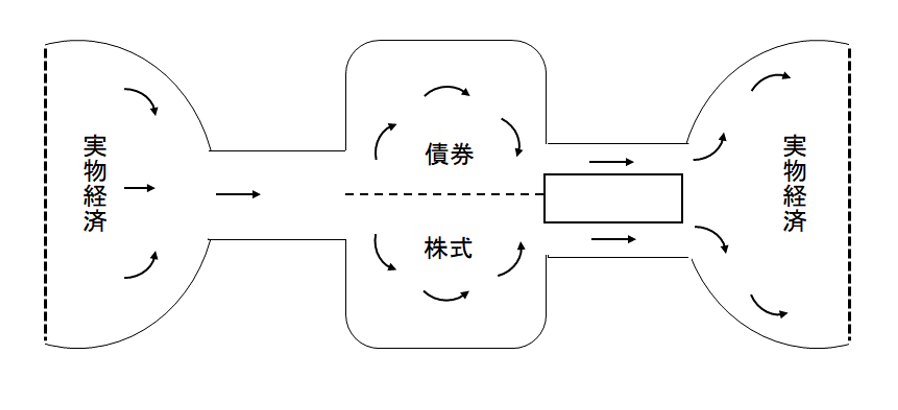

図2:二層の直接金融市場間接金融が二層になっているように、直接金融も二層になっている。金融に近く接している部分が債券市場で、その下に株式市場がある(図2)。

図2 二層の直接金融市場

ここで三つの重大な断り書きをする必要がある。

ひとつ。債券の世界を歴史的に形成したのは民間企業の発行する社債ではなく、国家の発行する国債・公債であった。広く販売されるには発行者の信頼が必要であった。また、返済の根拠を示すのも必要だ。国家は人々にとって周知の存在だし、徴税権をもっているから返済は保証されている。国債・公債市場がやがて民間債券市場を育てていく。

もうひとつ。債券と株式の間には質的な違いがある。端的にいえば債券は借金であり、株式は投資証券である。前者は返済する必要があるが、後者はない。しかし、この違いは歴史の後の段階で株式の流通市場が恒常的に成立することで解消される。貨幣を保有し、それを一時的に手放して収入を得ようとしている側には、もはや債権と株式の区別は大きな問題ではなくなる。ただ債券は金利に反応して価格変動するが、株式は発行体の業績予想に反応する。もっとも、この原則が破られていくのだが、それは後に述べる。

最後に。既に述べたように債券は借金証書で、株式は投資証券である。対象の会社が倒産すれば、株式は無価値となるが、会社に残余財産があれば後者は返済される可能性がある。

社債には大きく二種類ある。担保付と無担保である。上で述べた可能性は大いに異なる。無担保社債が現代の主流だが、それは“倒産”に際してはほとんど株式と同じになる。発行された時は債券だが、条件によって株式になるという転換社債も今日では多く発行されている。

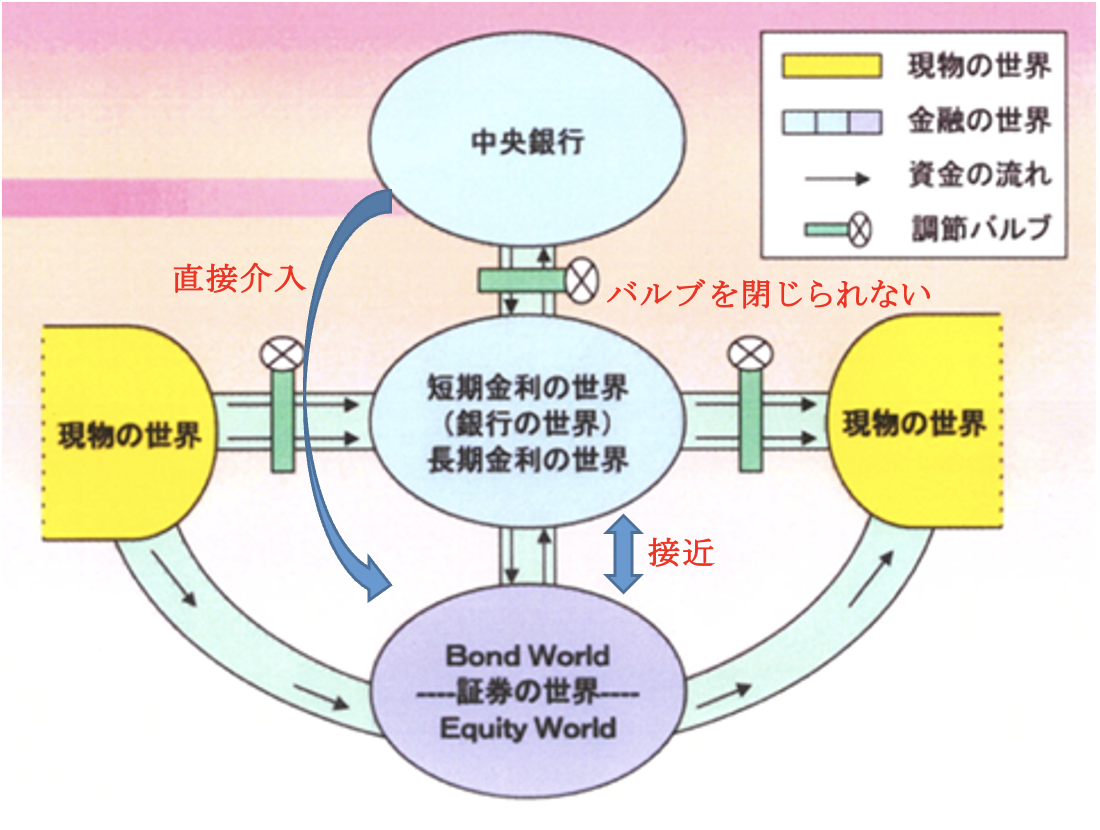

金融経済の図図2と図1を重ねたものが図3である。一番上に中央銀行を書いて、資本主義の金融経済の図は完成する。

図3 金融概念図

図3の要点をまとめておく。

① 金融と証券は、長期金融と債券が接点を持つことでつながっている。

② 中央銀行は短期金融と接続している。コール市場を中央銀行の前庭というのは適切な表現である。しかし、長期金融には短期金融を通じてしか関与できない。それができるようになるのは、中央銀行が国債売買にかかわり、国債市場で圧倒的に力を示すようになってからである。

③ 株式市場には中央銀行は接点を持たない。このことは現代でも変らない。個々の株式会社と中央銀行は接点がない。たとえトヨタであろうと中央銀行からお金は借りられないし、トヨタに中央銀行は指図はできない。

中央銀行がETF(上場投信)を通じて大量の株式(45兆円)を買い、“日本株式会社”の事実上の最大株主になってしまうという事態は、この原理の図からみて異例であり異常である。ついでに、最近の中央銀行の行動についてコメントしよう。

日本銀行は、短期金利のみをコントロールしてきた前例を破り、国債の購入により市場参加者が決めてきた長期金利に影響を及ぼしつつ、マネタリーベース(日本銀行券と日銀当座預金の合計)を増加させた。その後イールドカーブコントロール政策により10年国債の金利を0%にした。

それでも物価が上昇しなかったため、マイナス金利導入を決断したが、物価の上昇や経済成長が起こらないどころか「リバーサルレート(逆効果の金利)」と言われるように負の効果が目立っている。マイナス金利のこれ以上の深堀は、市中の金融機関の危機を深める。アメリカでは2023年の春にそれが生じた。

通貨の番人であるべき中央銀行が、通貨危機の危険を省りみず行動している。おそらく、金融政策の有効性が失われ、株価に介入せざるを得ないのだろう。景気を維持するには株価維持しかないという事情もある。

日本銀行がETFの購入をやめたり、さらに売却すると発表したら何が起こるだろう。日経平均株価が32年ぶりの高値という現状は、夏の日の夢になるかもしれない。

金利と株価株式市場は、実物経済に左側でも右側でも直接につながっている。これは実物経済の影響を受けやすいことを意味し、具体的には、株価にそれぞれの会社の状況が反映することを示している。その反応度は利子への、それよりもはるかに高いのがふつうである。

株価はミクロの事情をすぐに反映するが、マクロ現象である利子率はそうではない。ある企業の利潤が少なくなったからといって、借入金利はすぐに上昇しないが、株価はすぐに下がるのである。株価は当該企業の収益状況によって決まる。これが株価第一原則である。

しかし、最近では金利の株価への影響はかなり大きくなっている。私達はニューヨーク証券取引所の平均株価が3万ドルを突破した際の株価の決定要因がなんであったかの実証研究をした注3)。

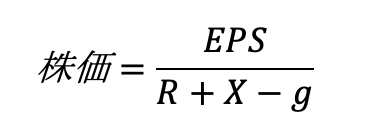

そこで見い出した方程式は次のとおりである。

(EPSは一株当たりの利益、Rは実質金利、Xは期待プレミアム、gは当該企業の期待成長率)

2014~2019年の実際の数字から期待プレミアムを計算すると約10%であった。Rは実質のアメリカ10年国債利回り(0.51)、gをS&P500の平均値4.71と、それぞれ代入するとほぼ株価が説明できることがわかった。

EPSの動き(g)に反応する、株価第一原則も有効だが、実質長期金利(R)にも大きく反応することもわかった。現代の株式市場の変質を象徴している。

インプリケーション確定利率証券に属する債券類の価格(時価)が金利に反応するのはよく理解できる。しかし、株価は違うはずだ。たとえばA社の収益が来年は3%上昇見込みとすれば、金利が少々動いたところで関係なく株価は上昇するだろう。しかし現代の株価が、全体でみると、金利動向に極めてよく反応するのはなぜだろう。

ひとつの答え。それは株式を個別にではなく、まとめて全銘柄、あるいは業種を決めて全部買うという“まとめ買い”の買い手が増えているからだ。買い手の中でのそのような比率が増大していること。つまり、インデックスを買う投資信託の拡大である。

インデックスファンド資産規模をインターネットで見ることができる。第1位のファンドは51兆円。上位はほとんどが海外ETF。国内版で最大は17.9兆円のNEXT FUNDである。株式を、個別銘柄を吟味して買う時代は過去のものである。どうして、こうなった?