態度決定の地域社会

ただし個人が生育したコミュニティ環境も、また「文化資本」形成に大きな力を持っている。団塊世代のように、近隣の小学生だけでさえも野球チームが作れて試合ができる経験を持っていると、チームプレイを通した共同・協力・調和の「文化」は自然と身に付くからである注9)。

階層による相違が大きいだから、3.に関して言えば、親からの相続内容次第で子どもの経験が異なるから、たとえ同じ近隣に生育しても、子どもが身につけた「文化資本」は相違する。これには別の影響源である家族が所属する階層による規定力が強い。もちろん言語能力や学習態度や関心の範囲も、親の関心に沿った形で違ってくる。

たとえば、親自らが各種の辞典やネットで調べる姿を見聞した子どもは、自らの学習態度にもそれを取り入れ、自主的な姿勢を強めやすい。同時に、親が自宅によく客を招く環境で育てば、子どもにはそれが当然のこととして理解されて、来客を喜んだり、広い意味での社交性を身につけやすいであろう。

階層と「文化資本」その意味で、「文化資本」は従来からの社会学の階層概念に近いと思われる。元来の‘stratification’はある時期まで「成層」と訳されたが、過去40年ほどは「階層」として用いられてきたので、ここでも階層として使用する。

この概念の測定には、①自己帰属の判断にもとづく階層、②自分の職業にもとづく階層、③従業上の地位による階層、④専門家の格付けによる階層、⑤調査員の判定による成層、⑥相互評価法による成層、⑦帰属階級と職業との組合せによる階層などに分けられる。

現在の市民は階層的には一様ではなく、様々な指標を使って層化すると、幾重にも階層があり、それらの間では大きな違いが見えてくる。古典的に階層は、権力、財産、威信、地位などを使って論じられてきた(チューミン、1964=1969)。とりわけ階層要因の一つである威信は本人および周囲の評価に左右されることがある。

生活機会と生活様式また、階層は生活機会と生活様式に影響を及ぼす(同上:24)。生活機会は幼児死亡率、寿命、肉体的・精神的疾患、子どもの育て方、子どもがいない比率、結婚に関連する争い、別居、および離婚などを指す(同上:24)。また、生活様式は住んでいる住居および近隣の種類、人々が求めるレクレーション、享受できる文化的製品、親子関係、読む本の種類、雑誌、テレビ番組などで判断される(同上:24)。これらもまた広義の「文化資本」に該当する。

さらに、現代階層論では新たに社会資源論と社会的移動論が加わる。合わせて理論化すれば、「社会階層とは、社会的諸資源―物的資源(富)・関係的資源(勢力および威信)・文化的資源(知識や教養)の三つ……(中略)が不平等に分配されている状態である」(富永、1986:242)という表現になる。

分配のアウトプットは、富、権力、威信、知識、教養などであるが、個人にも集合体にもすべてに分配面での過不足がある。たとえば、富があっても威信に乏しく、知識があっても影響力には程遠い。これもまた、「文化資本」に顕著な「非一貫性」(inconsistency)という特徴である。

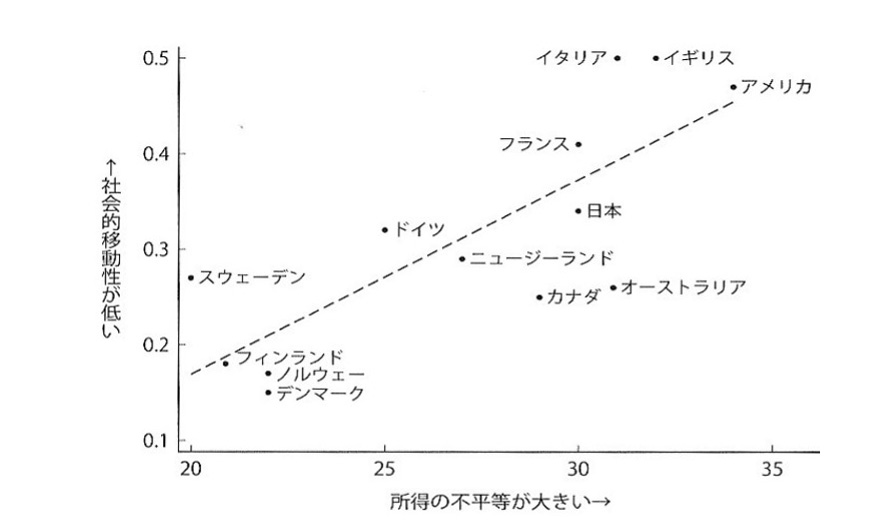

所得の不平等と社会的移動の関連特に社会的移動にこだわるのは、配分された資源の「非一貫性」が顕著な中でも、図1のように「所得の不平等の大きさ」と「社会的移動性の低さ」とが相関しているからである注10)。アメリカがその象徴であり、社会的移動性の低さと親世代と子世代の所得の相関が高ければ、子世代はそこから脱出できず、不平等が大きいままになる。

逆にフィンランドなど北欧の高い税率の国では、「所得の不平等」が小さいと、「社会的移動性」が高くなる。日本はグローバル資本主義下の競争、階層的不平等、社会的移動性の確保というバランスの点でも、その中庸にある。

仮にアメリカ型、北欧型、日本型とすれば、この選択はその国がもつ歴史、国民性、地政学的位置、利用可能な社会資源などによってなされることになる。日本での「社会資本主義」では、この中庸を活かすことが望ましいと考えられる。

イノベーションとの関連でいえば、「イノベーションに目配りした競争政策であれば、成長を促すだけでなく、社会的移動性を高める」(アギヨンほか、2020=2022:165)を確認しておきたい。

図1 グレート・ギャッピー曲線(OECD加盟国)出典:アギヨンほか、2020=2022:107.

いずれにしても「資本主義の終焉」の後でも「資本主義のエンジン」(シュムペーター、1950=1995)も諸制度も変わらないが、拙著『社会資本主義』ではこの三つの「資本」の充実こそが柱になるとまとめている。

3. Social Capitalismの誕生

Claridgeの定義さて、ネットで日本語文献検索をすると、「社会資本主義」は皆無であったが、Social Capitalismと入力すると、Tristan Claridgeによる2篇の論文が出てきた。一つは、2017年に発表された論文であり、Social Capitalism, Capitalism, and Social Capitalが題名であり、論評(Comments)の体裁をとっている。

クラリッジは、社会資本主義を「資本主義の人間化、民主的資本主義、社会民主主義からなる第三の道」(クラリッジ、2017:1)と定義した。ただし、この3点についての詳細な記述はなく、古典的な意味での資本主義とは異なり、「社会改善」(social improvements)を目標として、「社会的目的をもつ資本主義の功利的形態」(ibid.:1)とされた。

次に「社会関係資本」(social capital)との関連は容易に想像できるが、クラリッジは「社会関係資本」を生産要素として認識している。ただし、「社会資本主義者は社会関係資本に投資する人である」(ibid.:2)というのは、時代名称としての「社会資本主義」からすると、狭すぎる理解だと思われる。なぜなら、生活インフラでもある「社会的共通資本」もまた、「社会資本主義」には欠かせないからである。

社会資本主義の内容同時に、社会資本主義は「社会主義でも古典的な資本主義でもない」(ibid.:3)とした注11)。また、その理念としては、自由(liberty)、平等(equality)、正義(justice)があげられている注12)。

そのうえで、社会資本主義を説明する9つの論点が示される。これらは重複する印象が強いのでまとめると、企業に関しては非営利企業、利益を社会還元する営利企業、公共の利益に配慮する企業で働く、企業の倫理性を重視する、労働者に幸せとその可能性を発揮させるような文化を企業がもつ、長期的に投資、成長、持続可能な繁栄を支援する企業、などに集約される(ibid.:3)。

unfettered capitalism とsocial capitalismの対比もう一つのClaridgeの論文はcapital、capitalism、economics、social capitalismへの論評(Comments)の体裁をとって、2020年3月30日に発表された。

ここでも「社会資本主義」(social capitalism)は、「自由、平等、正義というイデオロギーで構築されるすべての資本主義システム」(Claridge,2020:1)と定義されている。その前提には「手枷足枷のない資本主義(unfettered capitalism)は、本質的に自由、平等、連帯という価値観とは両立しない」という前提があった(ibid.:2)。すなわち、unfettered capitalism とsocial capitalismが対比的に論じられた。

しかし2017年でも使われた「自由、平等、正義」という理念は、これまでの資本主義ではもちろん社会主義でさえも否定されたことがないので、この理念を「社会資本主義」の冒頭の定義にすることには違和感を覚える。

ただ、「社会資本主義は経済資本の蓄積だけを目的とするのではなく、「社会関係資本」、人間資本、自然資本を含むすべて資本形態を明示的に評価する」(Claridge,2020:1)という定義は、私の場合と同じ認識にある。なぜなら、「自然資本」は「社会的共通資本」とみなせるからである。

資本主義を崩壊させる8つの矛盾点そしてこれまでの資本主義がもつ重要な特徴が否定され、それらが8点として整理された。「無限の成長」(infinite growth)、「合理的な行為者」(the rational actor)、「完全な情報」(perfect information)、「見えざる手」(the “invisible hand”)、「客観的存在性」(externalities)、「道徳的責任」(moral responsibility)、「商品としての労働」(labor as a commodity)、「過剰な市場統制への懸念」(concern over excessive market control)がそれである(ibid.:2-5)。

これらは資本主義にとっては部分的にしか当てはまらず、資本主義システム全体の基礎としては使えないというのがクラリッジの主張である注13)。

それならば、この8点を細かく検証する作業がクラリッジには待っている。なぜなら、8点のいずれにも膨大な賛否両論が形成されてきた長い歴史があるからである。

経済と社会の再編成への途他にも細かな記述があるが、最後の結論としては「社会資本主義は、今日多くの国で現存する資本主義形態と根本的に異なるのではない。主な相違は、資本主義システムを支える諸価値にある。社会資本主義には、非経済的要因を高く評価して経済と社会を再編成することが含まれる」(ibid.:5)とまとめた。これには私も賛同する。しかし、「非経済的要因を高く評価して経済と社会を再編成する」とは、具体的にはどのような内容なのかが、この文章からは予想できない。

これまでの連載で紹介したように、一方では到来した「少子化する高齢社会」としての「人口変容社会」を論じつつ、「新しい資本主義」のエンジンに当たるエネルギー問題の焦点として「脱炭素」や「再エネ」を過度に強調することに疑問を呈した。そのうえで、「社会的共通資本」「社会関係資本」「文化資本」の充足を最優先する社会システムとした。

これが「生活の質」を重視しながら「開放型社会」を目指して、「終焉論」の先を論じるための最適なテーマとは言わないが、取りあえずの途になるという思いが『社会資本主義』を刊行させる動機にもなった。

コーフのSocial Capitalism in Theory and Practiceその他、クラリッジ論文の脚注(Footnotes)のなかに、Robert Corfeが2021年8月11日に返事(Reply)として、自著について記している。それによれば、彼自身が2008年に3巻本のSocial Capitalism in Theory and Practice(Arena Books)を出版したとある。

いずれも未見ではあるが、 3巻のサブテーマは、

Emergence of the New Majority(『新しい多数派の出現』 The People’s Capitalism(『民衆資本主義』) Prosperity in a Stable World(『安定した世界の繁栄』)

である。

Social Capitalism関連図書さらにSocial Capitalismに関連して、Egalitarianism of the Free Society(2008)、The Future of Politics(2010)、The Democratic Imperative(2013)、The Crisis of Democracy(2018)、Advancing Technological Civilization(2021)などが、Arena Booksから出版されているとCorfeは書いている注14)。

とりわけthe New Majorityとは、過去数十年にわたる政治的に重要な新しい多数派の出現を指していて、そこでは既存の左翼・右翼という概念を旧式にしてしまった。だから、政治的思想と組織への新しいアプローチが必要だとCorfeは論じている。

3年がかりで『社会資本主義』を刊行した団塊世代の一人としては、もはやそれらを論じるには気力・体力・知力不足なので、次世代・次々世代の方々に期待するしかない。

「資本主義終焉論」の果てにたどり着いたこの新しい概念と内容を、取りあえず日本の中で徐々に改善していただければと願う次第である。

(次回につづく)

■

注1)ただしフランス語のcapital socialは「会社の資本金」を意味するので、注意しておきたい。

注2)もちろん社会関係(social relation)概念が不要になったわけではない。

注3)取引や販売での関係では合理性が基本であるが、模合(もあい)や結(ゆい)というような関係では、金銭が絡んでも非合理性が前面に出る場合もある。

注4)社会を束ねるという意味での集団での組織率は、厚生労働省ホームページでの歴年のまとめによると、たとえば「推定組織率」(組合加入率)の最高は1949年の8%(労働組合員数665.5万人)であり、1994年の24.1%(労働組合員数1261.9万人)を経て、2022年が16.5%(労働組合員数992.7万人)になっている。また、札幌市の町内会加入率は1990年では81.7%だったが、2023年では69.4%であった(札幌市ホームページ)。すなわち、社会システム全体のうち組織面での統合力は衰退過程にあり、反面で個人の私化現象やme-ismが普遍化してきた。

注5)公衆衛生学や社会疫学の分野からも、積極的に「社会関係資本」概念の活用がなされている。

注6)高度成長期ならば、「企業戦士」という表現になる。

注7)デュルケムは「分業の真の機能は二人あるいは数人のあいだに連帯感を創出することである」(デュルケム、1893=1960=1971:58)とみていた。

注8)ハビトゥスという訳語を見るたびに、高校の世界史の授業でブルボン王朝初代のアンリ4世(HenriⅣ)をヘンリー4世と同じ人物だと言われて、たいへんまごついた経験を思い出す。確かにハビトゥスの英語表記もフランス語表記もhabitusなので、英語読みも可能であるが、すくなくともブルデューに言及する時くらいは「アビトゥス」としたほうがいいのではないか。たとえば長い間日本語でのキエフはキーウに、チェルノブイリはチョルノービリに統一されたし、例の「ギョエテとは俺のことかとゲーテ言い」という川柳もある。

注9)なお、リプセットの「態度決定のコミュニティ」(community of orientation)は長い間社会的移動論では放置されてきたが、これもまた「文化資本」の考える上で、階層の規定力に勝るとも劣らない意味を持っている(リプセット,1955=1978)。

注10)「所得の不平等性」と「社会的移動性」の指標と測定方法については、アギヨンほか(前掲書:104-110)に詳しい。

注11)『世界』6月号で「新しい資本主義」の特集がなされ、その一篇である松島論文の結論では、「新しい資本主義と新しい社会主義の共生」が謳われている。この認識と「社会資本主義」という把握のどちらが、今後に想定可能な経済社会システムに近いかの論争が待たれるところである。

注12)このうちliberty(自由)とEquality(平等)はフランス革命の理念でもあり、パットナムもまたそれを「社会関係資本」と結びつけていた(パットナム、2000=2006:433)。なお、これについてはスミスとクリンチの論文で詳しく論じられている(Smith,S.S.and Kulynych,J.,2002:127-146)。

注13)ただしこれらが本格的に論じられたわけではない。

注14)これらもすべて未見である。

【参照文献】

Aghion,P.,Antonin,C., and Bunel,S.,2020,Le Pouvoir de la destruction créatrice, Éditions Odile Jacob.(=2022 村井章子訳 『創造的破壊の力』東洋経済新報社). Bourdieu,P.,1979,La distinction:critique social de judgement, Éditions de Minuit.(=2020 石井洋二郎訳『ディスタンクシオン1』[普及版] 藤原書店). Berkman,L.F.,Ichiro,K.,Glymour,M.,(eds.),2014,Social Epidemiology(2nd), Oxford University Press.(=2017 高尾総司ほか訳『社会疫学』(上・下)大修館書店). Claridge,T.,2017,‘Comments/ Social Capitalism, Capitalism, and Social Capital’. General Topical/21. Claridge,T.,2020,‘Comments/ Capital,Capitalism,Economics.Social Capitalism’. General Topical/8. Durkheim、E.,1983=1960,De la division du travail social,Paris,P.U.F.(=1971 田原音和訳 『社会分業論』青木書店). 埴淵知哉・中谷友樹・近藤勝則,2018,「ウォーカビリティ」埴淵知哉編『「社会関係資本」の地域分析』ナカニシヤ出版:79-87. 金子勇,2023,『社会資本主義』ミネルヴァ書房. Lipset,S.M.,1955,“Social Mobility and Urbanization.”Rural Sociology, Vol.20,(= 1978 中村正夫訳「社会的移動と都市化」鈴木広編『都市化の社会学』[増補]誠信書房):151-164. MacIver,R.M.,1917,Community,Macmillan and Co.,Limited.(=1975,中久郎・松本道晴監訳『コミュニティ』ミネルヴァ書房). 松島斉,2023,「新しい資本主義、新しい社会主義」『世界』no.970 岩波書店:176-185. 三隅一人,2013,『「社会関係資本」』ミネルヴァ書房. 中谷友樹,2018,「社会関係と主観的健康の関連性地図」埴淵知哉編『「社会関係資本」の地域分析』ナカニシヤ出版:45-51. Putnam,R,D.,2000,Bowling Alone:The Collapse and Revival of American Community,Simon & Shuster.(=2006 柴内康文訳『孤独なボウリング』柏書房). Schumpeter,J.A.,1950,Capitalism,Socialism and Democracy,3rd. Harper & Brothers(=1995 中山伊知郎・東畑精一訳『資本主義・社会主義・民主主義』(新装版)東洋経済新報社). Smith,S.S.and Kulynych,J.,2002,‘Liberty,Equiaty,and …Social Capital’in S.L.McLean,D.A.Schultz,and M.B.Steger,(eds.),2002,Critical Perspectives on Community and “Bowling Alone”,New York University Press):127-146。 Tumin,M.M.,1964,Social Stratification, Prentice-Hall.Inc.(=1969 岡本英雄訳『社会的成層』至誠堂). 富永健一,1986,『社会学原理』岩波書店. 宇沢弘文,2000,『社会的共通資本』岩波書店.