それにしても、政府はなぜ、フランスではなく、スウェーデンを目指すのだろうか。この答えは、少子化対策関連の予算規模にある。

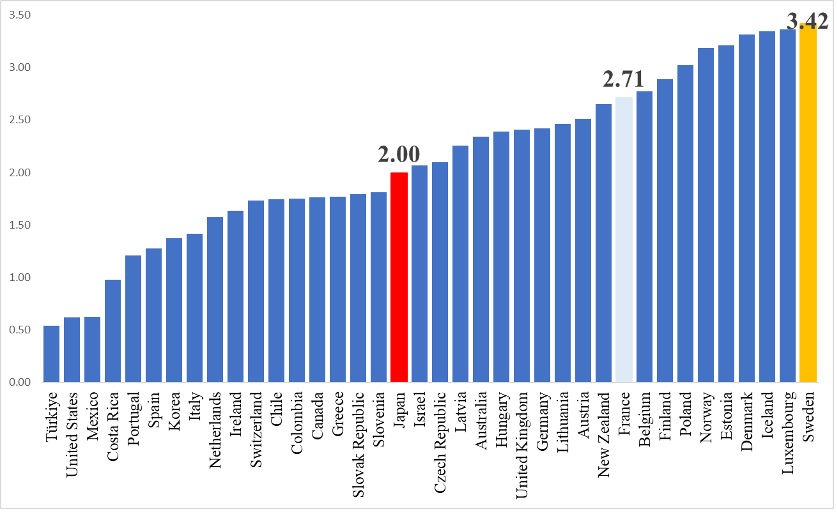

いま、OECDによれば、2019年時点でスウェーデンはOECD38か国中家族向け社会支出対名目GDP比が一番大きいことが分かる(図3 なお、日本の数値は2020年)。つまり、スウェーデンは、先進国の中では、子育て対策としてもっとも予算を割いている国と言える。

一方、合計特殊出生率でスウェーデンを上回るフランスは少子化対策の予算規模では日本の2.00%を上回ってはいるが、2.71%と、スウェーデンの3.42%を0.7ポイント下回っている。

図3 OECD諸国の家族向け社会支出対名目GDP比(%)の比較出典:OECD, Social Expenditure

予算規模と出生率の関係だけで考えれば、フランスの方がスウェーデンよりも費用対効果はよいのだから、本来はスウェーデンではなくフランス並みを目指し少子化対策を立案し予算を確保したうえで一考すべきである。

しかしながら、何といっても異次元の少子化対策に取り組まなければならないので、費用対効果を度外視して、なにがなんでもOECDトップの予算規模を誇るスウェーデンに並ぶ必要があるのだろう。

結局、まず予算規模ありきなのだ。

止まらない日本の少子化では、もし仮に岸田文雄内閣の「異次元の少子化対策」が功を奏し、日本の合計特殊出生率がスウェーデン並みに急回復したとしたら、日本の出生数と総人口はどのような動きを示すのだろうか。

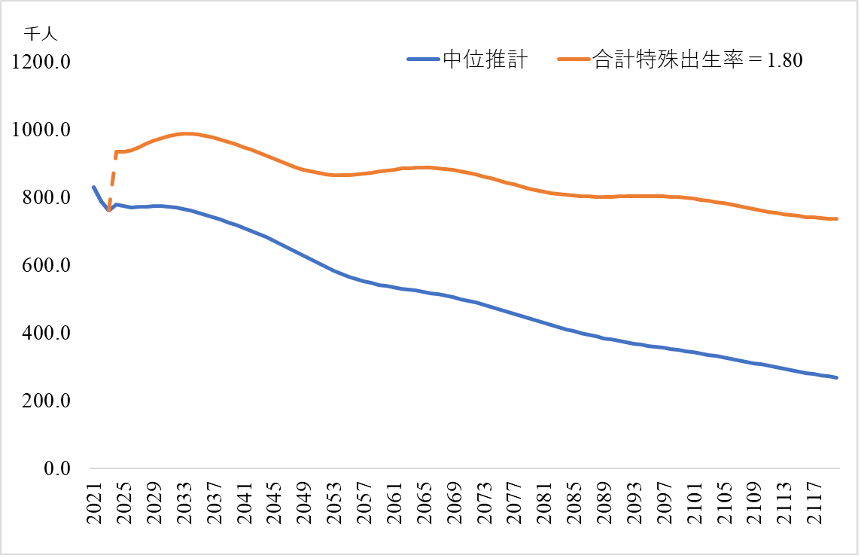

国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」にある条件付推計 C 合計特殊出生率・外国人入国超過数仮定による感応度分析 表C-5. 合計特殊出生率 1.80(2070年),外国人入国超過数本推計仮定(死亡中位)により、合計特殊出生率が1.80に回復した場合の出生数と総人口の動きを見てみる。

図4 合計特殊出生率が1.80に回復した場合の出生数の動き(単位:千人)出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」

まず、中位推計では、2043年に70万人、2052年に60万人、2070年に50万人、2086年に40万人、2112年に30万人を下回り、2120年には出生数が26.7万人にまで減少するのに対して、「異次元の少子化対策」が実施される2024年に合計特殊出生率が1.80と現在のスウェーデンより高くフランス並みになったとした場合、確かに中位推計よりは出生数は増加する。